James Baker : l’homme qui dit non à Israël

Trois décennies se sont écoulées depuis que les dirigeants israéliens se sont assis pour la première fois avec des responsables palestiniens lors d’un forum de négociation public à Madrid. Il est aisé d’oublier que le concept de la solution à deux États, qui semble aujourd’hui dépassé et irréaliste, n’était pas à l’ordre du jour international à l’époque.

Lors de la conférence de 1991, les Palestiniens étaient prêts à accepter une forme d’autonomie limitée en Cisjordanie et à Gaza, et avaient même accepté d’apaiser Israël en participant à la conférence en tant que membres d’une délégation jordanienne. Beaucoup de choses ont changé depuis.

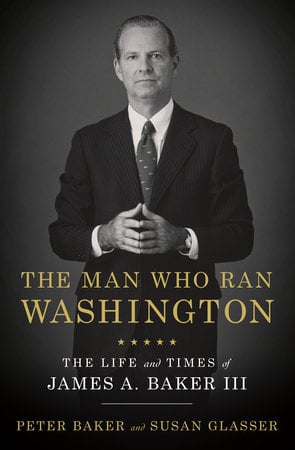

Le principal architecte de la conférence de Madrid était James Baker, alors secrétaire d’État américain. Dans une biographie exhaustive et richement documentée, The Man Who Ran Washington, Peter Baker (aucun lien de parenté) et Susan Glasser, un couple de journalistes forts d’une grande expérience à Washington, révèlent des détails fascinants sur les manœuvres qui ont conduit à la conférence durant la présidence de George H. W. Bush. Pour ce faire, ils ont passé de nombreuses heures à interviewer James Baker et plusieurs responsables américains, israéliens et palestiniens, ainsi qu’à lire les notes de service et le journal intime de l’ancien secrétaire d’État.

Baker fut brutal avec Benyamin Netanyahou d’une manière que les administrations Clinton et Obama n’osèrent jamais

Baker et Bush étaient les derniers représentants du réalisme dans la politique étrangère américaine, avant que les néoconservateurs ne prennent le contrôle du Parti républicain et que les interventionnistes idéologiques des « droits de l’homme » prennent celui du Parti démocrate. En tant que tels, ils n’avaient pas peur d’être en désaccord publiquement avec les dirigeants israéliens, et même d’utiliser le refus d’aide comme moyen de pression.

The Man Who Ran Washington couvre d’autres questions importantes du Moyen-Orient, notamment la première guerre du Golfe et la décision de l’administration Bush, après la libération du Koweït, de ne pas renverser Saddam Hussein. Apparaissant comme des fans de Baker, les auteurs mentionnent, sans critiquer, l’exhortation faite par Bush aux Irakiens de se soulever contre Saddam. Ses paroles ne furent suivies d’aucune action, telle que l’utilisation de la puissance aérienne, pour empêcher le dictateur de bombarder les insurgés chiites.

Le livre couvre également la chute du communisme en Union soviétique et en Europe de l’Est et la réunification de l’Allemagne, ainsi que le rôle de Baker dans la politique intérieure des États-Unis en tant que chef de cabinet de l’ancien président Ronald Reagan. Et au cœur de ses pages sur le Moyen-Orient se trouve la relation des États-Unis avec Israël, qui sous Baker et Bush était plus conflictuelle que jamais auparavant ou depuis.

Le bannissement de Netanyahou

Baker fut brutal avec Benyamin Netanyahou d’une manière que les administrations Clinton et Obama n’osèrent jamais. Netanyahou, qui était à l’époque vice-ministre des Affaires étrangères d’Israël, avait rendu furieux le secrétaire d’État en affirmant que les États-Unis faisaient preuve de naïveté dans le cadre de leurs relations avec les Palestiniens. « Il est étonnant qu’une superpuissance comme les États-Unis, qui était censée être le symbole de l’équité politique et de l’honnêteté internationale, bâtisse sa politique sur la base de déformations et de mensonges », avait déclaré Netanyahou aux médias.

Un Baker furieux informa ses officiels que Netanyahou ne serait pas autorisé à entrer au département d’État. Lorsque Dennis Ross, un assistant de Baker, plaidait en faveur des Israéliens en déclarant qu’il s’agissait d’une punition trop sévère, Baker « se contentait de sourire et de dire non ».

Finalement, il céda et autorisa Netanyahou à venir voir des responsables subalternes, mais refusa de le rencontrer personnellement tout au long de son mandat.

Le programme israélien de construction de colonies dans les territoires occupés était une source constante d’irritation pour Baker et Bush. Quand Yitzhak Shamir, alors Premier ministre israélien, déclara à Bush lors d’une visite à la Maison-Blanche au début de l’année 1989 que « les colonies ne devraient pas être un tel problème », le président crut à tort qu’Israël s’engageait ainsi à mettre un terme aux constructions. Lorsque d’autres colonies furent annoncées deux semaines plus tard, Bush estima que Shamir lui avait menti et ne le lui aurait jamais pardonné.

Il n’est pas surprenant que la question revienne deux ans plus tard, à la veille de la conférence de Madrid. Shamir demandait aux États-Unis de garantir des prêts immobiliers d’une valeur de 10 milliards de dollars pour une nouvelle vague d’immigrants juifs venus d’Union soviétique. Baker et Bush craignaient que l’argent ne fût utilisé pour des colonies en Cisjordanie et à Gaza, et Baker persuada Bush de reporter les garanties de prêt.

Pression de l’AIPAC

Comme un avant-goût des pressions qui affligeraient les présidents américains ultérieurs, Baker et Bush étaient régulièrement la cible de l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) – le puissant groupe de défense des intérêts pro-israéliens – et de ses amis au Congrès. Des accusations d’antisémitisme furent lancées.

En mai 1989, Baker déclara lors d’une conférence de l’AIPAC : « Pour Israël, le moment est venu de mettre de côté, une fois pour toutes, la vision irréaliste d’un Grand Israël […] Renoncez à l’annexion, arrêtez les activités de colonisation, autorisez les écoles à rouvrir, tendez la main aux Palestiniens en tant que voisins qui méritent des droits politiques. » Bush félicita Baker pour ce discours, le qualifiant de franc, fort et juste, mais les sénateurs des deux partis américains le condamnèrent. Ils estimèrent qu’il s’agissait d’un changement radical par rapport au soutien chaleureux dont avait bénéficié Israël sous Reagan.

Bush résista et, quelques mois plus tard, appela à la fin de la construction de colonies non seulement en Cisjordanie, mais aussi à Jérusalem-Est – la première fois qu’un président américain y qualifiait les logements réservés aux juifs de colonies.

Baker fut régulièrement attaqué par le lobby pro-israélien. En mars 1992, alors que Bush commençait sa campagne en vue d’une réélection, le New York Post publia en première page le titre suivant : « L’insulte en quatre lettres de Baker : le secrétaire d’État s’en prend aux juifs lors d’une réunion à la Maison-Blanche ».

Dans l’article, l’ancien maire de New York, Ed Koch, écrivait que Baker avait répondu aux critiques concernant l’approche sévère des États-Unis envers Israël en disant : « F*** ‘em. They didn’t vote for us [Qu’ils aillent se faire f***. Ils n’ont pas voté pour nous]. » Après le mot « ils », le Post avait ajouté entre crochets « les juifs ». La déclaration fut répétée à l’envi par les critiques de Baker.

La Maison-Blanche et le département d’État nièrent que Baker eût dit une telle chose, mais de nouvelles variantes de la déformation de ses propos continuèrent d’émerger, toutes suggérant que Baker était antisémite. Jack Kemp, un ancien membre du Congrès farouchement pro-israélien qui avait entendu la citation présumée et en avait parlé à Koch, s’excusa auprès de Baker des années plus tard, affirmant que l’ancien maire de New York l’avait « mal interprétée ». Mais le mal était fait.

Levier d’influence potentiel

Pourtant, la politique de pression du secrétaire d’État américain vis-à-vis d’Israël porta ses fruits. En juin 1992, le Likoud de Shamir fut évincé du pouvoir lors des élections législatives – un résultat direct, selon ses biographes, du refus de Baker de fournir les 10 milliards de dollars demandés par Israël.

« Shamir a perdu les élections en partie parce qu’il n’a pas pu obtenir la garantie de prêt », a déclaré aux auteurs du livre Moshe Arens, l’ancien ministre de la Défense va-t-en-guerre de Shamir. Le Likoud fut congédié et remplacé par le Parti travailliste en la personne de son chef Yitzhak Rabin, beaucoup plus ouvert à la négociation d’un accord « terre contre paix » avec les Palestiniens. Ce fut un triomphe pour Baker.

La politique de pression du secrétaire d’État américain vis-à-vis d’Israël porta ses fruits

Mais l’histoire ne se répète pas, et les paramètres du conflit israélo-palestinien sont différents aujourd’hui, trois décennies après l’apogée de Baker (il est toujours en vie à 91 ans). Il se pourrait désormais qu’une forte pression des États-Unis sur Israël via la suspension de l’aide favorise davantage – du moins à court terme – les extrémistes de droite du pays que le camp favorable à la paix, déjà affaibli.

Mais rien ne coûte de réessayer cette stratégie. Les États-Unis ont un énorme potentiel en matière d’influence sur Israël, grâce à l’argent qu’ils lui injectent continuellement. La résistance initiale d’Israël aux menaces de sanctions américaines pourrait s’effondrer si les électeurs du pays prenaient conscience du fait que ce dernier a besoin des États-Unis bien plus que les États-Unis n’ont besoin d’Israël.

La leçon que l’on peut tirer de l’approche de James Baker est claire : la pression américaine sur Israël a contribué à apporter des changements positifs dans le passé. Elle doit être appliquée à nouveau pour obtenir des résultats similaires.

- Jonathan Steele a été correspondant étranger pendant de nombreuses années, et l’auteur d’études acclamées sur les relations internationales. Il était le chef du bureau du Guardian à Washington à la fin des années 1970 et le chef de son bureau de Moscou pendant l’effondrement du communisme. Il a fait ses études à Cambridge et Yale et a écrit des livres sur l’Irak, l’Afghanistan, la Russie, l’Afrique du Sud et l’Allemagne, dont Defeat: Why America and Britain Lost Iraq (IBTauris 2008) et Ghosts of Afghanistan: the Haunted Battleground (Portobello Books 2011).

Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que leur auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique éditoriale de Middle East Eye.

Traduit de l’anglais (original).

Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].