Yaakov Sharett : « Je ne voulais plus rien avoir à faire avec cette occupation »

« Je m’appelle Yaakov Sharett. J’ai 92 ans. Il se trouve que je suis le fils de mon père, ce dont je ne suis pas responsable. C’est comme ça. »

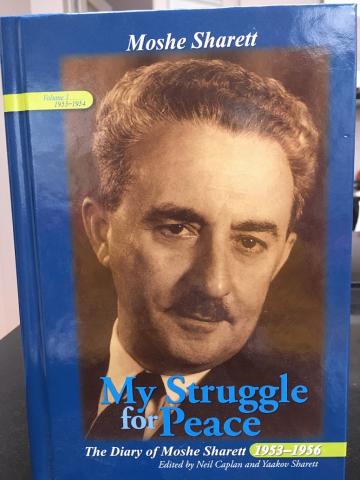

Yaakov émet un petit rire et, sous son bonnet, lève les yeux vers une photo de son père – le regard fier en col et cravate – accrochée au mur de son bureau à Tel Aviv. Moshé Sharett a été l’un des pères fondateurs d’Israël, son premier ministre des Affaires étrangères et son deuxième Premier ministre de 1954 à 1955.

Mais je ne suis pas venue pour parler du père de Yaakov. Je suis venue avec des photos d’un puits qui se trouvait autrefois dans un village arabe appelé Abu Yahiya, situé dans la région du Néguev, dans ce qui est maintenant le sud d’Israël.

« Il se trouve que je suis le fils de mon père, ce dont je ne suis pas responsable. C’est comme ça »

Au cours de recherches dans un livre, j’ai récemment découvert le puits et appris quelque chose sur l’histoire du village d’Abu Yahiya. J’ai entendu dire que les Palestiniens qui y vivaient autrefois en avaient été expulsés pendant la guerre de 1948 qui a entraîné la création d’Israël.

J’ai aussi entendu dire que des pionniers sionistes qui avaient établi un avant-poste près du village avant la guerre de 1948 puisaient de l’eau dans le puits des Arabes. Parmi eux se trouvait un jeune soldat répondant au nom de Yaakov Sharett. Je suis donc venue voir Yaakov dans l’espoir qu’il puisse partager ses souvenirs du puits, des villageois et des événements de 1948.

New MEE newsletter: Jerusalem Dispatch

Sign up to get the latest insights and analysis on Israel-Palestine, alongside Turkey Unpacked and other MEE newsletters

En 1946, deux ans avant la guerre arabo-israélienne, Yaakov et un groupe de camarades se sont installés dans la région d’Abu Yahiya pour aider à mener à bien l’une des expropriations de terres les plus époustouflantes réalisées par les sionistes.

Le jeune soldat Sharett fut nommé mukhtar – ou chef – d’un des onze avant-postes juifs établis furtivement dans le Néguev. L’objectif était de s’assurer un ancrage juif pour qu’Israël puisse s’emparer de la zone stratégique lorsque la guerre éclaterait.

Des ébauches de plans de partition avaient désigné le Néguev – où les Arabes étaient largement plus nombreux que les juifs – comme faisant partie d’un État arabe, mais les stratèges juifs étaient déterminés à se l’approprier.

L’opération dite des « onze points » a été un énorme succès et au cours de la guerre, les Arabes ont été pratiquement tous chassés, puis le Néguev a été déclaré partie d’Israël.

Les audacieux pionniers impliqués ont été honorés d’y avoir participé. Au départ, ces souvenirs semblent enthousiasmer Yaakov Sharett.

« Nous sommes partis avec du fil et des poteaux et nous avons suivi le sentier à travers le wadi [lit de rivière asséchée] de Beer-Sheva », se souvient-il. J’ouvre un ordinateur portable pour montrer des photos du puits arabe, devenu un site touristique israélien.

« Oui », confie Yaakov, étonné. « Je le connais. Je connaissais Abu Yahiya. Un homme bien. Un Bédouin grand et maigre au visage sympathique. Il m’a vendu de l’eau. Elle était délicieuse. »

Je me demande ce qui est arrivé aux villageois. Il s’arrête. « Quand la guerre est arrivée, les Arabes ont fui – ils ont été chassés. Je ne m’en souviens pas vraiment », explique-t-il, s’arrêtant de nouveau.

« Je suis revenu après et la zone était pratiquement vide. Vide ! À part… », poursuit-il en portant de nouveau son regard sur la photo du puits.

« Vous savez, ce gentil monsieur était toujours là après. Il m’a demandé de l’aide. Il était très mal en point, très malade et à peine capable de marcher, tout seul. Tous les autres étaient partis. »

Mais Yaakov n’a pas apporté son aide. « Je n’ai rien dit. Cela m’afflige vraiment. Parce qu’il était mon ami », reconnaît-il.

Yaakov semble clairement peiné. « Je regrette amèrement tout cela. Que puis-je dire ? »

Et au fil de que ce qui devait être un court entretien, il devient clair que Yaakov Sharett regrette non seulement l’aventure dans le Néguev, mais aussi l’ensemble du projet sioniste.

De l’Ukraine à la Palestine

Remontant le cours de l’histoire, Yaakov semble parfois davantage se confesser que donner une interview.

Après la guerre de 1948 et la création d’Israël, Yaakov a étudié le russe aux États-Unis et a ensuite été affecté comme diplomate à l’ambassade d’Israël à Moscou, avant d’être expulsé de Russie, accusé d’être « un propagandiste sioniste et un espion de la CIA ».

Les pensées de Yaakov, qui mentionne souvent au cours de notre interview le rôle central de son père dans la création d’Israël, ont manifestement été affûtées par les années qu’il a passées à éditer les écrits de Moshe Sharett. Commentant l’édition en hébreu et en huit volumes des journaux, le quotidien israélien de centre-gauche Haaretz a indiqué qu’il était « difficile de surestimer leur importance pour l’étude de l’histoire d’Israël ».

Début janvier, la publication de l’édition anglaise abrégée, également traduite par Yaakov, intitulée My Struggle for Peace (1953-1956), a été célébrée aux Archives sionistes centrales de Jérusalem. « C’est le sommet de l’œuvre de ma vie », affirme Yaakov.

À son retour en Israël, il a travaillé comme journaliste et après avoir pris sa retraite, il a consacré les dernières années de sa vie à la création de la Moshe Sharett Heritage Society, qui œuvre à la publication de documents et de journaux intimes de Moshé Sharett – dont une section en anglais. Les journaux personnels de Sharett ont reçu un accueil très positif, un critique les ayant notamment classés « parmi les meilleurs journaux politiques jamais publiés ».

Ce travail a également rendu la douleur suscitée par ses conclusions d’autant plus profonde qu’il a désormais désavoué la validité d’une grande partie de « l’œuvre de la vie » de son père – et comme je l’apprends, de celle de son grand-père aussi.

Son grand-père, Jacob Shertok – le nom d’origine de la famille – a été l’un des premiers sionistes à mettre le pied en Palestine après avoir quitté en 1882 sa maison à Kherson, en Ukraine, à la suite des pogroms russes.

« Il avait ce rêve de labourer la terre. La grande idée sioniste était de retourner à la terre et d’abandonner les activités superficielles des juifs qui s’étaient éloignés de la terre », raconte-t-il.

« Ils pensaient que, petit à petit, plus de juifs immigreraient jusqu’à ce qu’ils deviennent majoritaires et puissent exiger un État, qu’ils appelaient alors “patrie” pour éviter toute controverse. »

Je demande ce que le grand-père de Yaakov pensait qu’il arriverait aux Arabes, qui représentaient alors environ 97 % de la population, contre 2 à 3 % de juifs.

« Je crois qu’il pensait que plus il y aurait de juifs, plus ils apporteraient la prospérité et plus les Arabes seraient heureux. Ils n’avaient pas compris que les gens ne vivent pas que de l’argent. Il fallait que nous soyons la puissance dominante, mais les Arabes allaient s’y habituer », répond-il.

Esquissant un sourire nostalgique, il ajoute : « Eh bien, soit ils y ont cru, soit ils ont voulu y croire. La génération de mon grand-père était une génération de rêveurs. S’ils avaient été réalistes, ils ne seraient pas venus en Palestine en premier lieu. Il n’a jamais été possible pour une minorité de remplacer une majorité qui a vécu sur cette terre pendant des centaines d’années. Cela ne pourrait jamais fonctionner », dit-il.

Quatre ans plus tard, Jacob a regretté d’être venu et est retourné en Russie, non pas à cause de l’hostilité des Palestiniens – le nombre de juifs était encore minime – mais parce qu’il ne pouvait pas gagner sa vie ici.

Beaucoup des tout premiers colons en Palestine ont trouvé le travail de la terre beaucoup plus dur qu’ils ne l’avaient jamais imaginé et sont souvent retournés en Russie en désespoir de cause. Mais en 1902, après de nouveaux pogroms, Jacob Sharett est revenu, cette fois avec une famille dont faisait partie Moshé, alors âgé de 8 ans.

Les Palestiniens étaient encore – pour la plupart – accueillants envers les juifs car la menace du sionisme demeurait floue. Un membre de la prospère famille Husseini, parti à l’étranger, a même proposé au grand-père de Yaakov de lui louer sa maison dans le village d’Ein Siniya, aujourd’hui en Cisjordanie occupée.

Pendant deux ans, le grand-père Shertok y a vécu comme un notable arabe tandis que ses enfants fréquentaient une école palestinienne. « Mon père gardait des moutons, apprenait l’arabe et vivait généralement comme un Arabe », raconte Yaakov.

Un état d’esprit de minorité

Mais le projet des sionistes était de vivre comme des juifs, si bien que la famille n’a pas tardé à s’installer dans le centre juif de Tel Aviv alors en pleine expansion, tandis que Moshé a rapidement entrepris de parfaire toutes ses compétences – notamment en étudiant le droit ottoman à Istanbul – afin de faire avancer le projet sioniste.

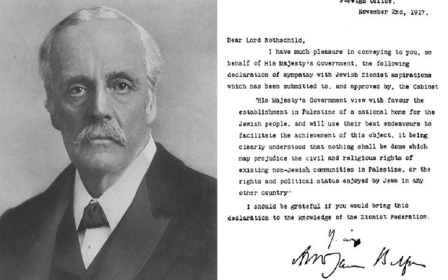

Grâce à la déclaration Balfour en 1917, qui a promis une patrie juive en Palestine et inauguré la domination coloniale britannique, le projet d’un État juif à part entière semblait désormais réalisable et au cours des deux décennies suivantes, Moshé Sharett a contribué à sa conception, devenant un membre clé de l’Agence juive, le gouvernement en devenir de l’État.

Au centre de ce projet résidait la création d’une majorité juive et l’appropriation d’autant de terres que possible, une fin en vue de laquelle Sharett a collaboré étroitement avec son allié David Ben Gourion. L’immigration a rapidement augmenté et des terres ont été achetées, généralement à des propriétaires arabes absents.

« Mon père et les autres pensaient encore que la plupart des Arabes vendraient leur honneur national pour la nourriture que nous leur donnerions »

Le rythme du changement a provoqué la révolte palestinienne de 1936, brutalement écrasée par les Britanniques. À la lumière de cette révolte, le futur Premier ministre n’a-t-il jamais remis en question la faisabilité de cet État juif ?

« Non », répond Yaakov. Les dirigeants étaient « encore pleins de justifications quant à leurs idées sur le sionisme. Vous devez vous rappeler qu’ils pensaient tous en tant que juifs et se disaient qu’ils avaient été soumis par des majorités dans les pays où ils avaient vécu.

« Mon père disait ceci : “Partout où il y a une minorité, chacun de ses membres a un bâton et un sac à dos dans son armoire.” Psychologiquement, il se rendait compte qu’un mauvais jour viendrait et qu’il devrait partir. La priorité a donc toujours été de créer une majorité et de se débarrasser à jamais de cet état d’esprit de minorité.

« Mon père et les autres pensaient encore que la plupart des Arabes vendraient leur honneur national pour la nourriture que nous leur donnerions. C’était un beau rêve, mais au détriment des autres. Et quiconque n’était pas d’accord était un traître. »

Un volontaire devenu mukhtar

Au début des années 1940, le jeune adolescent Yaakov ne remettait pas en question la vision de son père. Bien au contraire.

« Je dois dire que lorsque je faisais partie du Mouvement de jeunesse sioniste, on faisait le tour des villages arabes à pied, on voyait un village arabe et on apprenait son nom hébreu, comme dans la Bible », poursuit-il. « On sentait alors que le temps ne l’avait pas séparé de nous. Je n’ai jamais été religieux, mais c’est ce que l’on ressentait. »

En 1939, la Seconde Guerre mondiale avait éclaté et de nombreux jeunes juifs en Palestine avaient rejoint la Brigade juive de l’armée britannique déployée en Europe. La Brigade juive était une idée du père de Yaakov, et dès qu’il fut assez âgé, Yaakov s’est porté volontaire, s’engageant en 1944 à l’âge de 17 ans. Mais quelques mois plus tard – en avril 1945 –, la guerre a pris fin et il était trop tard pour que Yaakov puisse servir.

De retour en Palestine, ces jeunes soldats juifs qui avaient servi en Europe faisaient partie de ceux qui étaient désormais recrutés pour combattre au cours de ce que beaucoup se doutaient qu’elle constituerait la nouvelle étape : une nouvelle guerre en Palestine pour créer un État d’Israël. Yaakov – qui n’avait manifestement pas encore commencé à voir que le sionisme se développait « au détriment des autres » – a accepté volontiers d’apporter sa pierre à l’édifice.

Désormais âgé de 19 ans, il a été choisi pour officier en tant que mukhtar – ou chef de village – juif dans un avant-poste quasi-militaire dans le Néguev, un territoire aride à peine colonisé par les juifs.

« Je ne pensais pas beaucoup à la politique à l’époque. Construire cette colonie était littéralement notre rêve », reconnaît-il.

Son épouse Rena nous a rejoints. Perchée sur un tabouret, elle acquiesce d’un hochement de tête. Rena Sharett était elle aussi une sioniste enthousiaste qui revendiquait le Néguev en 1946.

Avant 1948, le Néguev comprenait le district administratif britannique de Beer-Sheva (Bir al-Sabaa en arabe) et le district de Gaza, qui constituaient ensemble la moitié de la terre de Palestine. Bordant la mer Morte et le golfe d’Aqaba, ce territoire disposait d’un accès vital à l’eau.

Sans surprise, les sionistes, qui n’avaient réussi à acheter que 6 % des terres palestiniennes jusqu’alors, étaient donc déterminés à s’en emparer.

Cependant, étant donné qu’environ 250 000 Arabes vivaient dans 247 villages du Néguev, contre environ 500 juifs dans trois petits avant-postes, un nouveau plan de partition anglo-américain répartissait la Palestine mandataire entre juifs et Arabes et attribuait la région du Néguev à un futur État palestinien.

Une interdiction des nouvelles colonies prononcée par les Britanniques avait également entravé les efforts délivrés par les sionistes pour modifier le statu quo. Les Arabes s’étaient toujours opposés à tout projet dépeignant les Palestiniens comme « une majorité autochtone vivant sur son sol ancestral, transformée du jour au lendemain en une minorité sous domination étrangère », comme l’a résumé l’historien palestinien Walid Khalidi.

Mais à la fin de l’année 1946, avec un nouveau plan de partition des Nations unies en préparation, les dirigeants sionistes savaient que c’était maintenant ou jamais pour le Néguev.

Maintenant ou jamais

Le plan des « onze points » a donc été lancé. Les nouvelles colonies allaient non seulement renforcer la présence juive, mais également servir de bases militaires lorsque la guerre – devenue inévitable – éclaterait.

Tout devait être fait en secret en raison de l’interdiction britannique et il fut décidé d’ériger les avant-postes dans la nuit du 5 octobre, juste après Yom Kippour. « Les Britanniques ne se seraient jamais attendus à ce que les juifs fassent une telle chose la nuit suivant Yom Kippour », se souvient Yaakov.

« Je me souviens du moment où nous avons découvert notre coin de terre au sommet d’une colline aride. Il faisait encore nuit, mais nous avons réussi à planter les poteaux et nous nous sommes vite retrouvés à l’intérieur de notre clôture. Au petit matin, des camions sont arrivés avec une caserne préfabriquée. C’était un sacré exploit. Nous avons travaillé comme des fous. Ah ! Je ne l’oublierai jamais. »

Depuis leur clôture, les colons n’ont tout d’abord pas vu d’Arabes, mais ils ont ensuite aperçu les tentes du village d’Abu Yahiya et quelques « huttes sales », comme Yaakov les décrit.

« Nous vivons par l’épée […] comme si nous étions forcés de faire d’Israël une sorte de citadelle face aux envahisseurs, mais je ne pense pas qu’il soit possible de vivre par l’épée pour toujours »

Ils ont rapidement demandé de l’eau aux Arabes. « Je collectais l’eau pour notre colonie dans ce puits tous les jours avec mon camion ; c’est comme ça que je suis devenu ami avec Abu Yahiya », explique-t-il.

Avec ses vagues notions d’arabe, il a aussi bavardé avec d’autres personnes : « Ils aimaient parler. C’était quand j’avais du travail à faire », raconte-t-il en riant. « Je ne pense pas qu’ils étaient heureux de notre présence, mais ils étaient en paix avec nous. Il n’y avait pas d’inimitié. »

Un autre chef arabe local veillait à leur sécurité en échange d’un petit paiement. « C’était une sorte d’accord que nous avions avec lui. Il faisait office de gardien et chaque mois, il s’approchait de notre clôture et restait assis là sans bouger – il ressemblait à un petit tas de vêtements », se souvient Yaakov, esquissant un large sourire.

« Il attendait son paiement, je lui serrais la main et lui faisais signer avec son pouce une sorte de reçu que je remettais aux autorités à Tel Aviv, lesquelles me donnaient alors de l’argent pour la fois suivante. C’était ma seule véritable responsabilité en tant que mukhtar », affirme Yaakov, ajoutant que tout le monde savait qu’il n’avait obtenu ce rôle de chef que parce qu’il était le fils de son père.

Devenu une personnalité politique de premier plan, Moshé Sharett avait une réputation de modéré et, à ce titre, était vu d’un mauvais œil par certains adeptes de la ligne dure au sein de l’armée.

Les nouveaux avant-postes du désert du Néguev ont été conçus en grande partie comme des centres de collecte de renseignements sur les Arabes et Yaakov pense que c’est probablement à cause de son père qu’il suscitait lui aussi la méfiance et qu’il était exclu par ceux qui étaient envoyés à l’avant-poste pour élaborer des plans militaires.

« Au lieu de cela, j’ai vraiment servi d’homme à tout faire » – il conduisait, collectait de l’eau, achetait du carburant à Gaza ou à Beer-Sheva. Il semble nostalgique de la liberté que lui offrait ce paysage aride, même si les colons rentraient toujours à l’intérieur de leur clôture la nuit.

Il a connu d’autres villages arabes, comme Burayr, « qui a toujours été hostile pour je ne sais quelle raison » ; la plupart étaient toutefois amicaux, notamment un village appelé Huj. « Je passais souvent par Huj et je connaissais bien le village. »

Pendant la guerre de 1948, les habitants de Huj ont conclu avec les autorités juives un accord écrit les autorisant à rester, mais ils ont été chassés comme les habitants des 247 autres villages de la région, principalement vers Gaza. Les Palestiniens ont décrit ces expulsions comme leur Nakba, ou « catastrophe ».

Je demande à Yaakov ses souvenirs de l’exode arabe de mai 1948. Il était toutefois absent à l’époque car le frère de Rena avait été tué au cours de combats plus à l’est et le couple était donc parti rejoindre sa famille.

Je dis à Yaakov que j’ai rencontré des survivants du clan Abu Yahiya, qui ont raconté avoir été conduits par des soldats juifs dans le wadi de Beer-Sheva, où les hommes ont été séparés des femmes et certains ont été abattus, tandis que les autres ont été expulsés.

« Je ne m’en souviens pas vraiment », avoue Yaakov. Mais en creusant dans sa mémoire, il se rappelle soudain d’autres atrocités, notamment les événements de Burayr, le village hostile où, en mai 1948, il y a eu un massacre au cours duquel entre 70 et 100 villageois ont été tués, selon les survivants et des historiens palestiniens.

« Un de nos garçons a aidé à prendre Burayr. Je me souviens qu’il a dit qu’à son arrivée, les Arabes avaient déjà presque tous fui et qu’il a ouvert la porte d’une maison où il a vu un vieil homme, alors il l’a tué. Il a pris plaisir à l’abattre », raconte-t-il.

Au moment de la prise de Beer-Sheva en octobre 1948, Yaakov était retourné à son avant-poste voisin, qui portait maintenant le nom hébreu de Hatzerim.

« J’ai appris que nos garçons avaient mené l’armée jusqu’à la ville », précise-t-il. « Nous connaissions très bien la région et nous pouvions les guider à travers les wadi. »

Après la chute de Beer-Sheva, Yaakov y a emmené ses camarades en camion pour jeter un coup d’œil : « C’était vide, totalement vide. » La totalité de la population, soit environ 5 000 personnes, avait été expulsée et conduite vers Gaza dans des camions.

J’ai entendu dire qu’il y avait beaucoup de pillages. « Oui », concède-t-il. « Nous avons pris des choses dans plusieurs maisons vides. Nous avons pris ce que nous pouvions – des meubles, des radios, des ustensiles. Pas pour nous, mais pour aider le kibboutz. Après tout, Beer-Sheva était vide et n’appartenait plus à personne. »

Qu’en pensait-il ? « Encore une fois, je dois avouer que je ne réfléchissais pas beaucoup à l’époque. Nous étions fiers d’occuper Beer-Sheva. Même si je dois dire que nous avions tant d’amis là-bas avant. »

Yaakov affirme ne pas se souvenir s’il a lui-même pillé : « Je l’ai probablement fait. J’étais l’un d’entre eux. Nous étions très heureux. Si on ne prenait pas les choses, quelqu’un d’autre le ferait. On ne se sentait pas obligé de les rendre. Ils ne revenaient pas. »

Qu’en pensait-il ? Il s’arrête. « Nous n’y pensions pas à l’époque. En fait, mon père a dit qu’ils ne reviendraient pas. Mon père était un homme moral. Je ne crois pas qu’il ait contribué à donner l’ordre d’expulser les Arabes. Ben Gourion y a contribué. Pas Sharett. Mais il l’a accepté comme un fait. Je pense qu’il savait que quelque chose n’allait pas, mais il ne s’y est pas opposé », explique-t-il.

« Après la guerre, mon père a donné une conférence et a dit qu’il ne savait pas pourquoi un homme devait vivre deux ans à l’écart dans un village [en référence à son enfance à Ein Siniya] pour se rendre compte que les Arabes sont des êtres humains. C’est le genre de phrase qui ne sortirait de la bouche d’aucun autre dirigeant juif… c’était mon père. »

Puis, comme s’il se confessait aussi au nom de son père, Yaakov ajoute : « Mais je dois être franc, mon père avait des choses cruelles à dire sur les réfugiés. Il était contre leur retour, il était d’accord avec Ben Gourion sur ce point. »

Moshé Dayan était bien plus cruel que Sharett. Nommé après la guerre comme chef de cabinet par David Ben Gourion, le premier Premier ministre d’Israël, Dayan avait pour tâche de retenir les réfugiés du Néguev et tant d’autres personnes « enfermées » derrière les lignes d’armistice de Gaza.

En 1956, un réfugié de Gaza a tué un colon israélien, Roi Rotberg, et au cours de ses funérailles, Dayan a prononcé un célèbre éloge funèbre exhortant les Israéliens à accepter une fois pour toutes que les Arabes ne vivraient jamais en paix à leurs côtés. Il en a expliqué la raison : les Arabes avaient été expulsés de leurs maisons qui étaient désormais habitées par des juifs.

Mais Dayan a exhorté les juifs à répondre non pas en cherchant un compromis, mais en regardant « directement la haine qui consume et remplit la vie des Arabes qui vivent autour de nous [et en étant constamment] prêts et armés, durs et tenaces ».

Ce discours a profondément marqué Yaakov Sharett. « J’ai dit que c’était un discours fasciste. Il disait aux gens de vivre par l’épée », se souvient-il. Moshé Sharett, qui était ministre des Affaires étrangères à l’époque, prônait le compromis par le biais d’une diplomatie, raison pour laquelle il était qualifié de « faible ».

Mais ce n’est qu’en 1967, lorsqu’il a commencé à travailler comme journaliste pour le journal centriste israélien Maariv, que Yaakov a perdu sa foi dans le sionisme.

« Ils étaient la majorité »

Lors de la guerre israélo-arabe de 1967, Israël s’est emparé de plus de terres, cette fois en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza, où une occupation militaire a été imposée aux Palestiniens qui n’avaient pas fui cette fois.

En visite en Cisjordanie, Sharett a observé les visages stupéfaits mais réfractaires des Arabes et s’est senti une fois de plus « mal à l’aise », en particulier lorsqu’il s’est rendu dans le village d’Ein Siniya, l’ancien village de sa famille, dont son père alors décédé parlait avec tant d’affection. C’est là qu’enfant, Moshé gardait des moutons et avait appris « que les Arabes [étaient] des êtres humains », comme l’a dit plus tard Moshé Sharett dans un discours.

« Les villageois subissaient le premier choc de l’occupation. Ils savaient que les juifs étaient désormais la puissance dominante, mais ils ne montraient aucun sentiment de haine. C’étaient des gens simples. Et je me souviens que plusieurs habitants se sont rassemblés autour de nous et nous ont souri en me disant qu’ils se souvenaient de ma famille et de la maison dans laquelle notre famille vivait. Nous nous sommes donc souri et je suis parti. Je n’y suis pas retourné. Je n’aimais pas cette occupation et je ne voulais pas y aller en tant que maître », confie-t-il.

« Avez-vous entendu parler du ‘’tirer et pleurer’’ ? », demande-t-il en esquissant de nouveau un sourire nostalgique. Il explique que cette expression faisait référence aux Israéliens qui, après avoir combattu en Cisjordanie en 1967, avaient éprouvé de la honte mais accepté les résultats.

« Nous nous sommes souri et je suis parti. Je n’y suis pas retourné. Je n’aimais pas cette occupation et je ne voulais pas y aller en tant que maître »

« Mais je ne voulais plus rien avoir à faire avec cette occupation. C’était ma façon de ne pas m’identifier à elle. Elle me déprimait, j’en avais honte. »

Les visages des villageois d’Ein Siniya révélaient autre chose : « J’ai vu dans cet air de défi qu’ils avaient encore un état d’esprit de majorité. Mon père disait que la guerre créait toujours des vagues de réfugiés. Mais il ne voyait pas que d’habitude, ceux qui fuyaient étaient la minorité. En 1948, ils étaient la majorité, alors ils n’abandonneront jamais. C’est notre problème.

« Mais il m’a fallu des années pour comprendre ce qu’était la Nakba et que la Nakba n’a pas commencé en 1967 mais en 1948. Il faut que nous le comprenions. »

Rena s’immisce dans la conversation. « En 1948, c’était soit eux, soit nous. Une question de vie ou de mort. Elle était là, la différence », affirme-t-elle.

« Nous sommes en désaccord sur ce point », concède Yaakov. « Mon épouse a perdu son frère en 1948. Elle voit les choses différemment. »

« Je partirais demain »

Désormais âgé, Yaakov remonte encore plus loin dans le temps en examinant les problèmes du sionisme depuis le tout début.

« Maintenant, à [92] ans, je me rends compte que l’histoire a commencé avec l’idée même du sionisme, qui était une idée utopique. Elle était destinée à sauver des vies juives, mais au prix d’une nation d’occupants qui habitaient la Palestine à cette époque. Le conflit était inévitable dès le début. »

Je lui demande s’il se décrit comme un antisioniste. « Je ne suis pas un antisioniste, mais je ne suis pas sioniste », dit-il en se tournant vers Rena, peut-être au cas où elle désapprouverait – son épouse a des opinions moins radicales.

Sur le mur, à côté de la photo de son père, se trouvent des photos de leurs enfants et petits-enfants ; deux des petites-filles de Yaakov ont émigré aux États-Unis. « Je n’ai pas peur de dire que je suis heureux qu’elles soient là-bas et pas ici », affirme-t-il.

Je lui demande s’il a « un sac à dos et un bâton » prêts à l’emploi pour les rejoindre. Après tout, avec ses opinions, Yaakov fait lui-même désormais partie d’une minorité – une petite minorité – vivant parmi une majorité de juifs de droite ici en Israël.

Et en plus d’être « enfermé » idéologiquement, il l’est aussi physiquement. Il explique qu’il peut à peine se déplacer en Israël aujourd’hui. Il refuse d’aller à Jérusalem, qui a selon lui été prise par des juifs religieux ultra-orthodoxes.

« C’est l’une des catastrophes les plus terribles. Quand on était jeunes, on pensait que la religion allait disparaître. » Il ne souhaite plus jamais retourner dans son Néguev bien-aimé parce qu’il a été colonisé il y a longtemps par de nouvelles générations de juifs « qui n’ont aucune empathie pour les Arabes ».

S’il peut encore « respirer » à Tel Aviv et s’il aime faire des tours à toute vitesse en scooter, il affirme que même ici, il a l’impression de vivre dans une « bulle ». Il glousse une nouvelle fois.

« Je l’appelle la bulle Haaretz », ajoute-t-il en expliquant qu’il fait référence à un groupe de gauchistes qui lisent le journal libéral Haaretz. « Mais les membres de ce clan n’ont aucun lien entre eux, si ce n’est ce quotidien qui exprime plus ou moins notre opinion. C’est le dernier bastion. Et cela m’afflige vraiment… C’est vrai que je ne me sens pas chez moi ici. »

« Je n’ai pas peur de dire que le traitement réservé aux Palestiniens aujourd’hui est digne des nazis. Nous n’avons pas de chambres à gaz, bien sûr, mais la mentalité est la même. C’est de la haine raciale. Ils sont traités comme des sous-hommes »

Yaakov pense toujours à partir. Si d’autres membres de sa famille le suivaient, il le ferait.

« Regardez. Lorsque vous m’amenez à y réfléchir, je me dis que je partirais demain. Des milliers de personnes partent déjà, la plupart ont deux passeports. Nous avons le pire gouvernement que nous ayons jamais eu avec Bibi Netanyahou », soutient-il.

« Nous vivons par l’épée, comme Dayan l’a suggéré… comme si nous étions forcés de faire d’Israël une sorte de citadelle face aux envahisseurs, mais je ne pense pas qu’il soit possible de vivre par l’épée pour toujours. »

Je lui demande comment il voit l’avenir pour les Palestiniens.

« Que puis-je dire ? Cela m’afflige vraiment. Et je n’ai pas peur de dire que le traitement réservé aux Palestiniens aujourd’hui est digne des nazis. Nous n’avons pas de chambres à gaz, bien sûr, mais la mentalité est la même. C’est de la haine raciale. Ils sont traités comme des sous-hommes », affirme-t-il.

Yaakov est bien conscient que même s’il est juif, il sera accusé d’« antisémitisme » en disant de telles choses, mais il estime qu’Israël est « un État criminel ».

« Je sais que pour avoir dit ça, ils me qualifieront de juif antisémite. Mais je ne peux pas automatiquement soutenir mon pays, qu’il ait tort ou raison. Et Israël ne doit pas être à l’abri des critiques. Il est crucial de voir la différence entre l’antisémitisme et la critique d’Israël. Pour être honnête, je suis ébahi de voir comment, en 2019, le monde extérieur accepte la propagande israélienne. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils l’acceptent », argumente-t-il.

« Et souvenez-vous que le but même du sionisme était de libérer les juifs de la malédiction de l’antisémitisme en leur donnant leur propre État. Mais aujourd’hui, l’État juif, par son propre comportement criminel, est l’une des causes les plus graves de cette malédiction. »

Que prédit-il pour l’État juif ? « Je vais vous dire quelle est ma prédiction. Je n’ai pas peur de le dire. Quand le moment viendra – et il pourrait venir demain –, il y aura une conflagration, peut-être avec le Hezbollah… une grande catastrophe sous une forme ou une autre qui détruira des milliers de foyers juifs.

« Et nous bombarderons Beyrouth, mais priver les Libanais de leurs foyers n’aidera pas le juif qui perd son foyer et sa famille, donc les gens ne verront plus aucune raison de rester ici. Tous les Israéliens rationnels devront alors partir.

« Cela ne doit pas forcément être le Hezbollah. La catastrophe pourrait être la forte domination de notre propre droite. Toutes les lois promulguées par la Knesset aujourd’hui sont des lois fascistes. Je n’ai pas de solution. Israël deviendra un État paria », déplore-t-il.

Je lui suggère que l’Amérique et les Européens ne traiteront sûrement jamais Israël comme un État paria, mais Yaakov n’est pas de cet avis : « Leur soutien est surtout dû à la honte de l’Holocauste. Mais ces sentiments de culpabilité faibliront au sein des prochaines générations », estime-t-il.

Je demande à Yaakov ce que son père aurait dit s’il avait entendu tout cela. Rena reconnaît qu’elle n’a jamais entendu Yaakov parler de la sorte avant. Ses yeux se perdent sous son bonnet.

« Souvenez-vous que le but même du sionisme était de libérer les juifs de la malédiction de l’antisémitisme en leur donnant leur propre État. Mais aujourd’hui, l’État juif, par son propre comportement criminel, est l’une des causes les plus graves de cette malédiction »

« Je pense que mon père serait contraint d’être d’accord avec moi. Il est resté sioniste jusqu’à la fin, mais je pense qu’il s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas. Parfois, je me dis qu’il était trop moral pour être en paix avec ce qui se passe ici », pense-t-il.

« Mais il est décevant qu’il ne soit pas arrivé à la conclusion que son fils a faite. Je ne lui en veux pas pour ça. Il a bu le sionisme dans le lait de sa mère. S’il avait vécu jusqu’à mon âge – j’ai 92 ans, il est mort à 71 ans –, peut-être aurait-il vu les choses comme moi. Je ne sais pas. »

Je me lève pour partir et je reprends mon ordinateur portable, qui affiche de nouveau la photo du puits d’Abu Yahiya. Notre entretien a été hanté non seulement par Moshé Sharett, mais aussi par l’image de ce « Bédouin grand et maigre au visage sympathique » que Yaakov a vu pour la dernière fois affligé et seul.

« Je dois dire que l’image de ce gentil monsieur me vient parfois à l’esprit », confie Yaakov, qui me raccompagne jusqu’à la rue. Agrippant son scooter, il me fait signe avec entrain avant de s’enfoncer dans le trafic de Tel Aviv.

My Struggle for Peace: The Diary of Moshe Sharett, 1953–1956 est publié par Indiana University Press. Sarah Helm est une ancienne correspondante au Moyen-Orient et rédactrice diplomatique de The Independent. Elle a notamment écrit A Life In Secrets: Vera Atkins and the Lost Agents of SOE et If This Is a Woman.

Traduit de l’anglais (original) par VECTranslation.

Middle East Eye delivers independent and unrivalled coverage and analysis of the Middle East, North Africa and beyond. To learn more about republishing this content and the associated fees, please fill out this form. More about MEE can be found here.