Fonds souverains : l’ère de la maturité

Au printemps 2016, le Royaume d’Arabie saoudite a présenté un plan ambitieux, appelé « Arabie saoudite Vision 2030 », visant à accroître ses revenus non-pétroliers de 10 % des recettes de l’État à 30 % en quinze ans. L’objectif retenu, comme le répète le prince héritier Mohammed ben Salmane, consiste à mettre fin à la « dépendance maladive » au pétrole qui touche le royaume et bien d’autres pays pétroliers.

Pour réussir cette stratégie, un fonds souverain gigantesque devrait être prochainement doté de plus de 2 000 milliards de dollars, alimenté par la privatisation de plusieurs entreprises publiques, dont la puissante compagnie pétrolière Saudi Aramco qui devrait être introduite en bourse. Envisagée initialement pour 2018, cette introduction semble repoussée à une date non précisée.

Diversification de l’économie

Pour des raisons plus ou moins claires : mauvaise conjoncture, difficulté à mobiliser d’aussi énormes capitaux, manque de transparence ou résistance des « pétro-conservateurs » du régime aux réformes radicales du prince héritier ? Pour couper court aux rumeurs et aux analyses contestant le bien-fondé du projet, le ministre saoudien de l’Énergie Khaled al-Faleh a indiqué dans un communiqué du 23 août : « Le gouvernement reste attaché à l’introduction en bourse de Saudi Aramco au moment où il le jugera opportun quand les conditions [du marché] seront optimales ». En tout état de cause, selon les affirmations du prince héritier, ce nouveau fonds devrait ainsi constituer la principale source de revenus du royaume. Et l’instrument essentiel de la diversification de l’économie saoudienne.

Ce plan « pharaonique » et son mode de financement mettent un nouveau coup de projecteur sur les fonds souverains, ces organismes financiers publics qui ont fait une irruption dans le paysage économique depuis une vingtaine d’années, au moment même où les entreprises privées, sous la forme de gigantesques entreprises transnationales, imposaient leur domination à la planète tout entière.

Tout au long de ces années, un regard ambivalent se porta sur ces fonds : on envia leurs performances mais on craignit leur puissance émergente. En 2008, sur fond de tempête financière et de chute brutale des valeurs, deux questions se posèrent : allaient-ils être appelés à disparaître ? Allaient-ils survivre à la crise ?

Dix ans après, et malgré la récente crise pétrolière, les fonds souverains sont toujours là. Mieux, ils se sont multipliés, disposent d’actifs de plus en plus importants et affichent des niveaux de rentabilité record. Autant dire que ces nouveaux acteurs de la globalisation financière n’ont pas fini de faire parler d’eux. Pour mieux comprendre cette évolution, retour sur la naissance et l’évolution de ces fonds.

Dix ans après, et malgré la récente crise pétrolière, les fonds souverains sont toujours là. Mieux, ils se sont multipliés, disposent d’actifs de plus en plus importants

Bien que le premier fonds souverain soit né au Koweït dans les années 1950, c’est surtout avec l’émergence de la mondialisation que le phénomène s’élargit au point que de nombreux pays, principalement émergents, en ont créés un ou plusieurs.

Aussi, en 2017, ce sont quelque 70 fonds souverains qui interviennent dans le monde. Les ressources de ces fonds souverains ont progressé de manière fulgurante. De 500 milliards de dollars dans les années 1990, elles atteignent plus de 7 500 milliards de dollars en 2017. À eux seuls, les neuf premiers fonds disposent de plus de 5 000 milliards de dollars d’actifs !

Grâce à la mondialisation, et son corollaire, la libre circulation des capitaux, les fonds souverains peuvent investir partout et dans tous les domaines. Pour cela, il leur suffit de disposer de ressources financières en devises et de demandeurs de capitaux.

Un avatar de la mondialisation

En cette fin des années 2010, dans le cadre du modèle exportateur imposé par la mondialisation aux pays émergents, trois types de fonds souverains dominent sur les marchés. D’une part, les fonds souverains alimentés par les ressources pétrolières. C’est principalement le cas des fonds souverains du Moyen-Orient : ADIA (Abou Dhabi Investment Authority - 828 milliards de dollars d’actifs) ; KIA (Koweit Investment Authority - 592 milliards de dollars) ; SAMA Foreign Holding d’Arabie saoudite (514 milliards de dollars) ; Qatar Investment Authority (335 milliards de dollars).

D’autre part, les fonds souverains asiatiques, principalement alimentés par les excédents commerciaux, financiers et logistiques : China Investment Corporation (814 milliards de dollars) ; Autorité monétaire de Hong Kong (456 milliards de dollars) ; SAFE Investment Company de Chine (441 milliards de dollars) ; Government of Singapore Investment Corporation (350 milliards de dollars).

Enfin, le Fonds de pension du gouvernement norvégien (plus de 1 000 milliards de dollars, soit le plus grand fonds actuel), principalement alimenté par les ressources pétrolières, comme ceux du Moyen-Orient, mais dans un pays dont l’économie ne dépend pas uniquement des ressources pétrolières et qui se distingue des autres fonds par son mode de fonctionnement et de gestion. Nous y reviendrons.

À LIRE ► Économie saoudienne : pourquoi Vision 2030 échouera

Face à cette offre pléthorique de capitaux, la demande est principalement exprimée par les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par les grandes entreprises et banques transnationales, pour financer les déficits budgétaires et commerciaux et soutenir la croissance économique.

Ceci est d’autant plus aisé que, dans les conditions de la mondialisation, les marchés intérieurs des pays émergents ne sont pas en mesure d’absorber ces excédents (problèmes de gouvernance, inefficacité du système bancaire interne, faiblesse des opérateurs locaux en termes financier, technologique et humain) et que les opérateurs traditionnels des marchés financiers (banques, assurances, fonds d’investissement et autres fonds spéculatifs) n’ont pas assez de ressources propres pour répondre à tous les besoins de financement.

Ainsi, dès 2007, les fonds souverains contribuaient à 13 % au financement du marché des actions, des obligations et des dépôts. Plus particulièrement intéressés par les actions (un tiers de leurs engagements) et par les obligations (30 %), les fonds souverains effectuent, le plus fréquemment, leurs placements à long terme, contrairement aux hedge funds (spéculatifs).

À travers les actions, les fonds souverains visent trois types de résultats : participer au partage des dividendes, obtenir à terme des plus-values au moment de la cession des actions, participer plus ou moins activement au management des entreprises ou banques concernées.

Mais leurs motivations vont bien au-delà. La rentabilité des placements espérée est certes plus attrayante que celle des simples placements en bons du Trésor, américains ou autres, mais l’intérêt de ces nouvelles opérations, c’est qu’elles permettent aussi de viser des objectifs d’accès à des marchés, à des savoir-faire, voire à de la technologie et pourquoi pas d’influer sur la stratégie et la géostratégie dans différents secteurs (énergie, haute technologie), en relation avec des préoccupations environnementales ou éthiques.

Ainsi, au moment où explose l’économie de marché fondée sur l’entreprise privée, ces fonds souverains, symboles de la nouvelle propriété publique, apparaissent comme des avatars de la mondialisation. En apparence seulement.

Comment ne pas s’accommoder d’une sorte de nouveau « capitalisme rentier d’État », dans les pays émergents notamment, dont les fonds souverains seraient les principaux instruments ?

Car à y regarder de plus près, on constate que le capitalisme financier qui domine le monde est fondé sur la prééminence des revenus rentiers (financiers, énergétiques, commerciaux…) sur les profits industriels et davantage encore, sur les salaires.

Dans ces conditions, comment ne pas s’accommoder d’une sorte de nouveau « capitalisme rentier d’État », dans les pays émergents notamment, dont les fonds souverains seraient les principaux instruments, qui drainent toute l’épargne de ces pays vers les marchés financiers, lieux privilégiés de la régulation du capitalisme financier ?

Tout cela n’est cependant pas sans danger. D’abord pour les fonds souverains eux-mêmes, qui ont beaucoup investi dans des valeurs brutalement mises à mal par la crise financière de 2008. Cela a notamment concerné celles des banques et entreprises dans lesquelles ces fonds avaient des participations plus ou moins importantes : L’UBS perdit 55 % de sa valeur, Citigroup 40 %, Blackstone 60 %, Morgan Stanley 26 %. Et que dire de Bear Stearns… récupérée pour une bouchée de pains par JP Morgan Chase !

Des acteurs porteurs de risques

Le danger fut réel à court terme, mais ces pertes d’alors se sont progressivement transformées en gains à moyen terme lorsque la crise fut passée, puisque les placements effectués par les fonds souverains étaient à long terme. C’est d’ailleurs là une différence très nette avec les fonds spéculatifs davantage mobilisés sur le court terme : 3 000 d’entre eux ont disparu à l’occasion de la crise de 2008.

À cet instant, le risque valait aussi pour les pays « occidentaux » qui entrevoyaient dans cette poussée des fonds souverains une immixtion de plus en plus forte des pays émergents dans leurs affaires et une soumission progressive du capital privé « occidental » au capital public « non occidental ».

Le risque valait enfin pour les pays émergents eux-mêmes qui, par l’action des fonds souverains, semblaient consolider la division transnationale du travail imposée par la mondialisation (pays fournisseurs de ressources matérielles, d’énergie, de main d’œuvre et de ressources financières) au profit du capitalisme financier et de ses organisations (entreprises, banques et autres fonds d’investissement) et le primat des marchés extérieurs sur les marchés intérieurs.

À LIRE ► Samir Amin : la science économique contre l’« utopie capitaliste »

Tous ces dangers étaient jugés d’autant plus sérieux que, deux ou trois ans après la crise financière, la croissance retrouvée allait se traduire par de nouveaux et importants besoins de financement à l’échelle de la planète, fondés sur l’approfondissement du modèle exportateur, sur l’abaissement du coût du travail et des biens salaires (ceux que l’on importe des pays émergents pour satisfaire à bas prix les populations salariées des pays riches, notamment aux États-Unis et en Europe).

En d’autres termes, après la tempête financière et économique qui secoua fortement la planète, il y avait fort à penser, toutes choses égales par ailleurs, que la logique financière, fondée sur l’alliance des rentes et des profits contre les salaires, continuerait de sévir.

Pendant plusieurs années, ces inquiétudes se sont exprimées à plusieurs reprises, notamment dans les pays développés. Pour les tenants des « forces régulatrices du marché », il était difficile de croire que les fonds souverains (publics) participeraient de ce type de régulation par les marchés.

D’ailleurs, bien avant leur création, on se méfiait de toute participation publique venant d’un pays « non occidental ». En 2005, le groupe China National Offshore Oil essaya en vain d’acquérir la société américaine Unocal. L’année suivante, Dubaï Port World tenta de prendre le contrôle de six terminaux portuaires américains. Ce fut immédiatement une levée de boucliers.

C’est dire qu’en dépit des discours lénifiants sur l’économie de marché, la concurrence et la libre entreprise, certains fleurons industriels, infrastructurels ou bancaires ne pouvaient tomber dans « l’escarcelle » de pays émergents, dont les apparentes stratégies financières pourraient cacher des buts politiques inavouables.

Cependant, compte tenu de l’ampleur des besoins financiers, il s’avéra de plus en plus difficile de bloquer ces opérations. C’est ainsi que de nombreux investissements ont pu se faire dans les grandes banques américaines, même s’il a fallu, parfois, recourir à un puissant lobbying auprès des autorités américaines.

Face à cette montée en puissance des fonds souverains, les pays « occidentaux » tentèrent de trouver la parade

De même, il est loin le temps où la Grande-Bretagne pouvait bloquer les investissements du fonds koweitien dans British Petroleum (1980). En avril 2008, la prise de participation dans ce groupe pétrolier par la Safe, une des agences d’investissement de la Banque centrale chinoise, n’a souffert d’aucune opposition de la part du gouvernement britannique.

Face à cette montée en puissance des fonds souverains, qu’on ne pouvait plus interdire, sur lesquels il devenait de plus en plus difficile de faire pression et dont on ne put indéfiniment bloquer les opérations, les pays « occidentaux » tentèrent de trouver la parade.

Il s’agissait de trouver les moyens de les « neutraliser », c’est à dire d’accéder à leurs ressources tout en « stérilisant » leurs stratégies réelles ou supposées de pouvoir ou de prise de contrôle.

De la neutralisation à l’imitation

Tout d’abord en affirmant haut et fort les effets insidieux des investissements réalisés par « certains fonds souverains ». Ainsi, le 10 septembre 2007, le président français, Nicolas Sarkozy, n’hésita pas à parler de concurrence « faussée par les fonds souverains » et recommanda de leur accorder une « attention particulière ».

Le 8 janvier 2008, il se montra encore plus explicite, tout en mettant dans le même panier fonds spéculatifs et fonds souverains : « Face à la montée en puissance de fonds spéculatifs agressifs et de fonds souverains, qui n’obéissent à aucune logique économique, il n’est pas question que la France reste sans réagir. »

Toutefois, moins d’une semaine plus tard, la realpolitik reprenait ses droits et Nicolas Sarkozy, alors en visite officielle en Arabie saoudite, assouplissait sa position : « La France sera toujours ouverte aux fonds souverains dont les intentions sont sans ambiguïté, dont la gouvernance est transparente et dont le pays d’origine pratique la même ouverture à l’égard des capitaux étrangers. »

À LIRE ► MBS en France : les dessous d’une collaboration douteuse

Mais Sarkozy définissait les conditions de la démarche à mener face à ces fonds. Primo, ont-ils des intentions claires ? Secundo, quel est leur mode de gouvernance ? Tertio, leurs pays pratiquent-ils la réciprocité en termes d’investissement étranger ? De son côté, Angela Merkel, la chancelière allemande, fut tout aussi inquiète. Elle souhaita renforcer la législation protégeant le secteur de la défense et l’élargir à « d’autres secteurs stratégiques ».

S’il le fallait, elle était même prête à renationaliser certaines entreprises ou activités. Mieux : elle envisageait la création d’un fonds souverain allemand pour concurrencer les fonds étrangers ! Le président français à son tour se prononça en faveur de la création de tels fonds à l’échelle européenne pour que leur coordination permette d’apporter « une réponse industrielle à la crise économique ». Dans la réalité, le 20 août 2008, le gouvernement allemand fit adopter une loi… contre les fonds souverains.

Pour autant, loin de limiter le rôle des fonds souverains dans le financement de l’économie mondiale, on sembla plutôt se diriger vers une sorte de systématisation de leur existence et de leur action. Ce qui serait une manière de justifier le « retour » de l’État libéral dans la régulation économique (les plans de sauvetage des banques ayant fait grincer bien des dents, à droite comme à gauche, mais pas pour les mêmes raisons).

Une sorte de « néofordisme rentier » où l’État interviendrait non pas, comme après la crise de 1929 pour consolider l’alliance profits-salaires, mais pour conforter celle des rentes et des profits, mise à mal par la crise financière. Sous réserve de mieux définir les conditions de la gestion transparente et du contrôle des fonds souverains, et de s’assurer auprès des gouvernements concernés de la réciprocité en matière d’investissements extérieurs.

Dans cette perspective, les institutions internationales (FMI, Banque mondiale, OCDE) engagèrent diverses commissions pour l’élaboration de codes de bonne conduite. Sans attendre, ADIA d’Abou Dabi, le plus important fonds souverain du monde d’alors (940 milliards de dollars de ressources), avait déjà publié le sien.

On y insista particulièrement sur la « transparence » et la « responsabilité » qui devaient présider à ses investissements financiers. Cela était-il suffisant pour rassurer les opérateurs financiers « traditionnels » du monde développé ? Rien n’était moins sûr. Depuis cette date, l’efficacité des fonds souverains et leur rentabilité se sont imposées et la notion de danger estompée. Même si la question de la transparence reste posée pour certains d’entre eux.

Au Moyen-Orient, les fonds souverains, grâce aux revenus générés, se sont progressivement affranchis de la manne pétrolière

D’une part, globalement, les fonds souverains sont devenus des acteurs essentiels de l’économie mondiale. Incontournables pour certains d’entre eux, en termes de capacité d’investissement et de présence sur les différents marchés.

Ils l’ont largement démontré par leur participation au capital d’entreprises américaines, françaises ou russes, et non des moindres, par la rentabilité de leurs placements et par la diversification de leurs portefeuilles. Passant ainsi des bons du Trésor américain aux investissements directs industriels, infrastructurels ou immobiliers. Y compris dans l’économie digitale.

D’autre part, au moins au niveau du Moyen-Orient, ces fonds, grâce aux revenus générés se sont progressivement affranchis de la manne pétrolière. Ce qui, par ces temps de crise pétrolière durable, n’est pas à négliger. D’ailleurs, les fonds les plus anciens, tels ADIA ou KIA, ont atteint un tel degré de sophistication et de performance qu’ils pourraient même se passer de la manne pétrolière et se rémunérer exclusivement sur les dividendes générés et les plus-values. Cette autonomie financière leur confère une capacité d’adaptation aux conjonctures difficiles et leur permettrait même de s’affranchir des États.

Quel modèle pour l’avenir ?

Enfin, les fonds souverains « pétroliers » ont progressivement pris conscience du fait que les ressources des fonds n’étaient pas là pour colmater en permanence les déficits budgétaires, principalement aggravés par la crise pétrolière, voire pour favoriser la fuite de capitaux, mais pour s’engager dans un « après-pétrole » synonyme de diversification de l’économie productive de leurs pays.

Ce qui suppose, bien évidemment, de profondes réformes structurelles et une gestion budgétaire rigoureuse. Avec le plan « Arabie saoudite Vision 2030 », ses promesses et ses zones d’ombres, l’Arabie saoudite illustre cette volonté, au moins telle qu’affichée par le prince héritier, de passer d’une économie rentière vers une économie productive large et diversifiée.

Dans cette perspective, un modèle de fonds semble s’être imposé, non seulement par sa taille et ses résultats, mais aussi par son rapport à l’économie productive et au-delà aux conditions environnementales et politiques de son fonctionnement. Le fonds de pension du gouvernement norvégien, puisqu’il s’agit de lui, est effectivement celui qui fait aujourd’hui autorité.

À LIRE ► Le pétrole et le gaz toujours au centre des enjeux au Moyen-Orient

Intitulé « Fonds de pension du gouvernement », il disposait, en 2007 d’environ 300 milliards de dollars de ressources, et était organisé et géré comme un instrument au service du développement. Ses actifs dépassent désormais 1 000 milliards de dollars, soit près de trois fois le PIB annuel du pays. Il est devenu le plus important fonds souverain du monde.

En 2017, le fonds a généré l’équivalent de 123 milliards de dollars de revenus, soit plus de trois fois les exportations d’hydrocarbures de l’Algérie la même année ! Ce faisant, à lui seul, cet exercice a dégagé le quart des gains réalisés par le fonds depuis vingt ans. Ce rendement de 13,7 %, reflet de bons placements boursiers, est le troisième réalisé par le bas de laine national norvégien après les 25,6 % de 2009 et les 16 % de 2013.

Pour arriver à ces résultats, trois principes essentiels, inscrits dans la loi, guident son fonctionnement : le budget ordinaire doit rester l’outil central de gestion de la politique publique ; la structure industrielle doit rester diversifiée ; la stabilité de l’économie norvégienne doit être assurée.

Afin de respecter ces principes, le Fonds est géré par la Banque centrale, de façon transparente sous le contrôle du Parlement, et les partenaires sociaux (patrons et syndicats) sont associés à la définition de ses objectifs. Ainsi, le budget de l’État ne peut recourir, après accord du Parlement, au maximum, qu’à 4 % de ressources auprès du Fonds par exercice !

Sur la base de ces principes, et dès lors que les réserves de change ne dépassent pas un niveau raisonnable de « précaution », les ressources du fonds sont totalement investies à l’étranger (principalement à cause de la faiblesse du marché financier norvégien), avec trois objectifs majeurs : assurer une répartition sur toutes les places financières dans le monde (dans 28 pays dont neuf émergents) ; investir selon un portefeuille largement diversifié (dont 40 % en actions) ; limiter les participations à moins de 5 % du capital (pas de recherche de contrôle) ; respecter en même temps critères de rentabilité, environnementaux et éthiques.

En particulier, la Norvège ne veut pas d’actions de producteurs d’armes. Ainsi, les entreprises BAE, EADS, Lockheed Martin, Safran, notamment, ont été exclues du fonds. À la fin des années 2000, le fonds norvégien a vendu toutes ses actions (plus de 900 millions de dollars) de Rio Tinto, une entreprise minière, « en raison des graves risques environnementaux », car celle-ci, en partenariat avec la société américaine Freeport (elle aussi exclue depuis 2006), était impliquée dans l’exploitation d’une mine, en Indonésie, qui rejette des produits toxiques dans une rivière voisine.

« Ce fonds est détenu par les citoyens norvégiens. Je ne suis que leur représentante. Il est géré par la banque centrale, le gouvernement n’intervient pas »

- Kristin Halvorsen, ex-ministre norvégienne des Finances

Mais, Wall Mart, la première entreprise américaine, a été également exclue du fonds : entre autres, parce que les salariés y sont maltraités, que les syndicats n’y sont pas en odeur de sainteté, et qu’on y promeut un type d’économie fondé sur le dumping social et l’indifférence à l’environnement. Toutes choses contraires à l’éthique norvégienne.

Ainsi compris, le Fonds de pension du gouvernement est à la fois un instrument de stabilisation budgétaire (dans les limites strictes visées par la loi), de transparence dans l’affectation des ressources pétrolières et d’équité intergénérationnelle.

Au bout du compte, en cette fin des années 2000, Kristin Halvorsen, alors ministre des Finances de Norvège, pouvait résumer la question en ces termes : « Ce fonds est détenu par les citoyens norvégiens. Je ne suis que leur représentante. Il est géré par la banque centrale, le gouvernement n’intervient pas. Il doit gérer les revenus non renouvelables provenant du pétrole au profit des générations futures. Nous sommes très transparents. Nous avons des règles éthiques qui nous interdisent d’investir dans les sociétés qui contribuent à faire des armes nucléaires, des mines antipersonnel ou ne respectent pas les droits de l’homme, par exemple. Vingt-cinq sociétés sont ainsi exclues. Nous publions chaque année la liste des 7 000 entreprises dont nous sommes actionnaires. Nous avons un objectif sur le long terme. »

Une question de gouvernance

Ainsi, en 2017, une fois passée la crise financière de 2008, et la crise pétrolière des années 2013-2014, le fonds norvégien peut s’enorgueillir des résultats obtenus et de sa première place au niveau mondial.

Mais au-delà de son organisation, de sa gestion et de ses objectifs, ce qu’il y a de remarquable dans le « modèle norvégien », c’est la démarche politique générale dans laquelle il s’inscrit. Le développement (et pas seulement la croissance) y est conçu dans une quadruple dimension : efficacité économique, équité sociale, protection et respect de l’environnement, démocratie politique.

C’est pourquoi, dans ce pays pétrolier, l’économie productive reste la priorité et le secteur énergétique est au service de celle-ci. La place qu’occupent les hydrocarbures dans le développement est importante mais non dominante. Certes, la Norvège est le troisième exportateur mondial de pétrole et de gaz. Mais, pour les norvégiens, ce qui est primordial, c’est de disposer d’une structure productive nationale diversifiée et équilibrée.

À LIRE ► Guerres et mutations énergétiques : pourquoi l’OPEP doit repenser son modèle

Aussi, la production d’hydrocarbures ne participe au mieux qu’à hauteur de 25 % à la croissance de la richesse nationale. Grâce à cela, le secteur de l’énergie (dont les hydrocarbures) constitue moins de 20 % du PIB de la Norvège et 55 % de ses exportations. À titre de comparaison, les hydrocarbures représentent près de 45 % du PIB de l’Algérie et 97 % de ses exportations.

Autrement dit, la richesse nationale norvégienne est à 80 % le fruit du travail effectué dans les secteurs hors hydrocarbures (25 % pour les produits manufacturés contre 5,2 % en Algérie) et près de la moitié des exportations y sont constituées de produits hors hydrocarbures, principalement des produits manufacturés et à haute valeur technologique. C’est dire que la croissance norvégienne est une croissance équilibrée et soutenable s’appuyant sur l’ensemble de ses activités productives. Celles-ci constituent le véritable moteur de la croissance norvégienne quand le pétrole n’en est qu’un des carburants.

Ainsi conçu, un tel modèle de développement ne pourrait toutefois pas fonctionner avec efficacité sans un socle politique marqué par une grande stabilité, résultant de la prédominance d’un système social-démocrate guidé par la recherche permanente du consensus social entre tous les partenaires sociaux.

Cette politique est favorisée par l’existence de syndicats représentatifs (54 % des salariés sont syndiqués), puissants et disposant de liens étroits avec les principaux partis politiques (dont le Parti travailliste, qui représente 31,6 % des électeurs), par la centralisation des négociations salariales, et par le sens des responsabilités partagé par tous les partenaires sociaux, davantage soucieux de « gérer » la société et d’éviter les surenchères.

Ainsi, les principaux groupes d’intérêt sont périodiquement engagés dans la préparation et dans l’application des décisions politiques. Pour ces raisons, on constate un comportement relativement consensuel au niveau de l’ensemble des élites politiques norvégiennes « tous bords confondus ». Cette démarche se traduit par une forme de gouvernance d’autant plus appréciée au niveau international que les résultats en termes de développement sont éloquents. Le PIB moyen par habitant a été multiplié par six en une quarantaine d’années.

En 2017, le revenu annuel moyen par habitant (PPA) est de... 60 978dollars. Au-delà de ces résultats financiers, le pays obtient aussi des performances exceptionnelles en matière de développement humain, puisque la Norvège, avec un indice de développement humain (IDH) de 0,949 (sur une échelle de 0 à 1) se classe au premier rang mondial en 2016.

En 2008, le fonds norvégien n’a pas échappé à la chute des cours et l’on a estimé à 20 milliards de dollars les pertes subies

Bien entendu, tout cela ne signifie pas que la Norvège, ni son fonds souverain, sont restés à l’abri des crises (financière et pétrolière). En 2008, le Fonds norvégien n’a pas échappé à la chute des cours et l’on a estimé à 20 milliards de dollars les pertes subies.

Comme ses homologues européens, le gouvernement norvégien annonça alors qu’il allait émettre de nouvelles obligations d’État pour un montant de 350 milliards de couronnes (41,7 milliards d’euros) auprès des banques afin d’augmenter les liquidités sur les marchés.

Il n’empêche, sur le long terme, le fonds est resté largement rentable alors que la Norvège poursuivait démocratiquement, et en toute transparence, sa stratégie éthique et respectueuse du développement durable.

- Smaïl Goumeziane est docteur en économie et diplômé de sociologie. Après avoir été directeur au ministère des Industries légères, il assura la direction générale de deux entreprises nationales spécialisées dans la production, la distribution et l’importation de produits céréaliers (pâtes, semoules et couscous). Il fut secrétaire général du ministère de l’Industrie lourde (1988-1989), puis ministre du Commerce (1989-1991). Professeur et maître de conférences à l’Université Paris Dauphine (1994-2006), il y enseigna l’économie du développement et les relations internationales. De 2006 à 2016, il fut professeur associé à l’Institut supérieur de management (ISM) de Dakar-Sénégal. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont L’Islam n’est pas coupable (EDIF2000 et Non Lieu, Alger et Paris, 2016), L’Algérie et le nouveau siècle (EDIF2000 et Non Lieu, Alger et Paris, 2013), Ibn Khaldoun, un génie maghrébin (EDIF2000 et Non Lieu, Alger et Paris, 2006), La tiers mondialisation (Charles Corlet, Paris 2005) et Le pouvoir des rentiers (EDIF2000 et Paris-Méditerranée, Alger et Paris, 2003).

Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que leur auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique éditoriale de Middle East Eye.

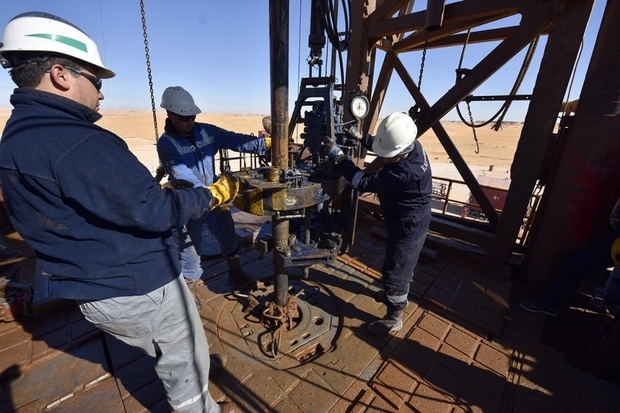

Photo : les neuf premiers fonds souverains dans le monde disposent de plus de 5 000 milliards de dollars d’actifs (MEE/Paul Cochrane)

Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].