Libye : les Touaregs trouvent un nouveau foyer dans une enclave côtière amazighe

ZOUARA, Libye – Il n’est pas facile de balayer les rues d’une ville en lutte perpétuelle face à la plage. Lorsqu’il pleut, c’est mission impossible – comment un nettoyeur de rue peut-il s’y prendre avec ce mélange compact de sable, de poussière et d’ordures ? Cela fait partie des questions que se pose Mohammed Ayssa depuis trois ans.

Il y a trois ans, ce Touareg âgé de 33 ans a quitté Oubari, la ville du sud-ouest reculé de la Libye où il vivait, et s’est installé à Zouara avec son épouse et leurs deux enfants. Ville côtière située à la frontière tunisienne, Zouara a offert à Ayssa l’occasion de repartir à zéro. Pour le moment, il survit en balayant les rues et en travaillant occasionnellement dans la construction.

« Ce n’est pas facile ici, mais dans le sud, c’est tout simplement impossible. Il n’y a rien pour qui que ce soit », explique Ayssa à son domicile, dans le vieux quartier à l’abandon de Zouara. Le loyer de 200 dinars libyens (environ 127 euros) représente une grosse somme d’argent pour lui comme pour la grande majorité de ses voisins dans cet amas de rues sans nom.

Depuis trois ans, des dizaines de familles touaregs originaires de la région inhospitalière du Fezzan affluent à Zouara par vagues. Si l’instabilité provoquée par les trois gouvernements qui se disputent le pouvoir dans le pays a rendu la situation difficile sur la côte, le sud reculé du pays est devenu un véritable trou noir où le simple fait de survivre est un véritable défi.

« Nous avons tout perdu »

Les Ayssa sont arrivés à Zouara après le conflit qui a éclaté en 2014 entre les Touaregs et les Toubous – un peuple subsaharien vivant entre les frontières de la Libye, du Tchad et du Niger – à Oubari. Si le différend a des racines identitaires et économiques, l’intervention des gouvernements rivaux libyens soutenus par des puissances étrangères a transformé le conflit en une guerre par procuration qui s’est poursuivie jusque début 2016.

« Je n’ai jamais compris ni comment tout a commencé, ni comment cela s’est terminé ; je sais juste que nous avons tout perdu, de notre maison au petit magasin que nous avions en ville », se souvient Zeynab, l’épouse de Mohammed Ayssa.

Les raisons pour lesquelles les Ayssa se sont installées à Zouara étaient les mêmes que pour nombre de leurs voisins dans le quartier.

« Les habitants de Zouara sont des Amazighs et nous, les Touaregs, nous nous sentons très proches d’eux, explique Zeynab. En outre, la sécurité ici est bien meilleure que partout ailleurs en Libye. »

Si les Touaregs et les Amazighs sont des autochtones d’Afrique du Nord qui parlent une langue similaire, la population amazighe s’étend de la côte atlantique du Maroc à la rive ouest du Nil en Égypte, tandis que les tribus touaregs vivent généralement loin de la côte, à l’intérieur du désert du Sahara.

Bien que la population autochtone nord-africaine – également connue sous le nom de Berbères – en Libye se concentre dans le djebel Nefoussa, à 100 km au sud de Zouara, les chances de trouver un emploi pour ces familles déplacées sont plus grandes sur la côte, où vivent plus de 90 % des Libyens. En tant que seule enclave amazighe sur le littoral libyen, Zouara est devenue une destination de choix pour les Touaregs déplacés.

Il s’agit probablement du seul endroit du pays où ce sont des Libyens et non des Africains subsahariens ou des Bangladais qui balaient les rues et participent aux travaux de construction.

« Officiellement, nous n’existons pas »

Pour survivre, Hassan Mohamed, 28 ans, combine des petits boulots sporadiques et son emploi au sein du Comité touareg, une organisation cadre récemment créée pour cette communauté déplacée.

S’il évoque un chiffre de 120 familles enregistrées, Mohamed insiste sur le fait qu’il y en a beaucoup plus. Comme si la faim et la misère ne suffisaient pas, les obstacles administratifs s’ajoutent également au cocktail dramatique.

« L’un des principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés est que beaucoup d’entre nous n’ont pas de passeport ni la carte d’identité dont disposent la plupart des Libyens depuis 2011. Officiellement, nous n’existons pas et c’est évidemment un gros obstacle pour recevoir des soins médicaux ou envoyer des enfants à l’école », explique Mohamed dans le petit appartement qu’il partage avec Aysha, sa mère.

Âgée de 50 ans, celle-ci souffre de diabète et de problèmes d’estomac. Elle aurait besoin de recevoir un traitement à l’étranger, mais sans papiers, ceci n’est pas une option, explique-t-elle.

« Ici, au moins, il y a des médicaments, mais dans le sud, des gens meurent encore d’une simple piqûre de scorpion », affirme la Touareg. En août, l’Organisation mondiale de la santé a distribué 4 000 doses de sérum anti-venin de scorpion financées par le gouvernement italien pour faire face à un problème qui tue chaque année des dizaines de personnes en Libye.

« Si nous transportions une caméra au milieu de la rue, on nous la prenait et on nous passait à tabac. Les menaces à notre encontre étaient monnaie courante »

– Ahmed Saleh, journaliste touareg

Au siège du comité d’urgence de Zouara, Sadiq Jiash, son président, affirme ne pas savoir par où commencer pour répertorier les crises que connaît actuellement la ville.

« Il y a l’effondrement des infrastructures, qu’il s’agisse des égouts, des routes ou des graves problèmes environnementaux liés à une usine pétrochimique abandonnée et à une raffinerie italienne voisine qui ne respecte pas les protocoles de sécurité.

« En revanche, l’argent provenant de la contrebande de pétrole a déclenché une hausse des prix et bien sûr une inflation, ce qui a fait de Zouara la ville libyenne où la vie est la plus chère. Ensuite, il y a la vague de migrants ainsi que les déplacés internes tels que les Touaregs », indique Jiash, tout en soulignant que tout cela « ne fait que s’ajouter à la liste déjà longue des problèmes rencontrés par chaque ville libyenne ».

Les familles reçoivent des couvertures, de la nourriture et d’autres produits de base à leur arrivée, explique le responsable. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) est également de la partie, mais Sadiq Jiash estime qu’il serait possible de faire beaucoup plus.

« Toute forme d’aide venant de l’extérieur est centralisée depuis Tripoli. Ainsi, l’argent, le matériel, les véhicules ou tout ce dont nous pourrions avoir besoin en cas d’urgence n’arrive quasiment jamais ici », explique le responsable.

Un départ sans retour

L’afflux de familles déplacées est constant. En août, l’OIM a estimé à 193 581 le nombre de déplacés internes en Libye ; Sebha, ville principale de la région du Fezzan, se classait alors au deuxième rang des villes d’origine des habitants déplacés, après Benghazi.

Le printemps dernier, de violents affrontements ont éclaté entre les Toubous et les membres de la tribu des Awlad Suleiman à Sebha, ce qui a été décrit localement comme la « troisième guerre Awlad Suleiman – Toubous ».

Les efforts déployés pour mettre fin aux combats n’ont fait qu’empirer les choses lorsque des médiateurs de l’est de la Libye ont été accusés d’avoir tenté de placer la Sixième force – la milice des Awlad Suleiman – et la région de Sebha sous le contrôle de Khalifa Haftar, le chef du gouvernement de l’est de la Libye qui dirige l’Armée nationale libyenne.

Les troubles grandissants ont poussé une nouvelle vague de réfugiés vers le nord. Ahmed Saleh, un journaliste âgé de 27 ans, en faisait partie.

« Il était impossible d’être journaliste à Sebha. Si nous transportions une caméra au milieu de la rue, on nous la prenait et on nous passait à tabac. Les menaces à notre encontre étaient monnaie courante », se souvient le jeune homme, qui s’est tourné vers le journalisme après avoir obtenu un diplôme en production cinématographique à l’Université de Niamey, au Niger.

Bien qu’il ait directement fait cap vers Zouara, comme d’autres, il explique qu’il n’a pas écarté l’idée d’essayer de rejoindre l’Europe s’il ne trouvait pas d’emploi dans la ville.

Contrairement à de nombreux Touaregs qui ne parlent pas l’arabe, la maîtrise de Saleh de la langue et d’autres langues étrangères lui a permis d’obtenir le poste de responsable de la communication de Libo, un parti politique basé à Zouara qui prône la laïcité, l’égalité des sexes et les droits des minorités.

Saleh fait partie des rares Touaregs de la ville côtière à avoir réussi à échapper aux secteurs du nettoyage et de la construction. Comme la plupart des habitants de Zouara originaires du sud, il ne rêve pas de rentrer chez lui de sitôt.

Selon Adam Rami Kerki, président de l’Assemblée nationale toubou – la principale organisation du peuple toubou en Libye –, les différends entre les Toubous et les Touaregs sont peut-être terminés, mais la situation sécuritaire à Sebha est loin d’être réglée.

« Bien que la situation soit calme à Sebha, elle est très instable car les tensions avec la tribu des Awlad Suleiman restent vives », a expliqué le dirigeant toubou au téléphone depuis Benghazi, où il est basé aujourd’hui. Il a ajouté qu’aucun dirigeant « autre que ceux impliqués dans des activités criminelles » ne peut passer la nuit dans cette ville agitée sans être kidnappé ou tué.

Les modestes maisons en adobe de Zouara se trouvent certes à des centaines de kilomètres de la vie antérieure des Touaregs déplacés, mais leur chagrin demeure.

« Je n’ai jamais entendu parler de quiconque qui soit venu dans le sud et qui ait fait quelque chose pour nous, que ce soit avant ou après [Kadhafi] »

– Aysha Mohamed, déplacée interne touareg vivant à Zouara

Zahara, 63 ans, a déjà renoncé à retourner dans sa ville natale d’Oubari, mais ce qu’elle déplore le plus, c’est de ne pouvoir revoir ses proches ni là-bas, ni ici.

« Les routes sont souvent bloquées par des milices et les vols sont rares et coûtent cher », explique Zahara.

Dans une maison voisine, Aysha explique que cela fait trois ans qu’elle est arrivée avec son mari et ses deux enfants à Zouara.

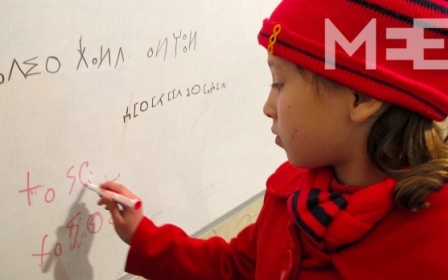

« Depuis 2011, tout a beaucoup changé : aujourd’hui, il n’y a pas de sécurité, pas d’argent […] Je ne comprends pas tout ce désordre », affirme cette femme dans son touareg natal, la seule langue qu’elle parle. Bien qu’elle ne sache ni lire ni écrire, Aysha explique qu’elle connaît bien ce qu’elle appelle « l’alphabet ancien », une collection de symboles que son peuple dessine dans le sable depuis des temps immémoriaux.

Interrogée quant à savoir si l’époque de Mouammar Kadhafi lui manquait, la Touareg s’est montrée directe : « Je n’ai jamais vu Kadhafi là-bas. Je n’ai jamais entendu parler de quiconque qui soit venu dans le sud et qui ait fait quelque chose pour nous, que ce soit avant ou après lui. »

Traduit de l’anglais (original) par VECTranslation.

Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].