Maroc : pourquoi la réforme ne vend plus

Face à une rue qui n'hésite plus à pointer du doigt ses manquements, ses absences et son faible bilan, Mohammed VI a mobilisé son arsenal classique de réponses : dans le discours de la Fête du trône, le 28 juillet, le roi a appelé le gouvernement à accélérer l'adoption de certains plans de réforme.

Lundi 1er août, par le biais d'un communiqué lapidaire, le Cabinet royal a annoncé l'évincement du ministre de l'Économie et des Finances, Mohamed Boussaïd, affilié au Rassemblement national des indépendants (RNI, libéral).

La décision a surpris : l'homme, à la tête de l'un des ministères les plus stratégiques depuis près de cinq ans, était réputé proche du Palais. Son département est autant un fidèle exécuteur des orientations royales, qu'un lieu où celles-ci sont coproduites/élaborées.

Officiellement, ce limogeage « intervient en application du principe de la reddition des comptes », selon le communiqué du Cabinet royal.

Plus disert, le site d'information Le360, réputé proche du Palais, révèle que cette décision « a plusieurs tenants ». « Une de ces raisons n’est autre que les retards pris dans le déblocage des fonds prévus dans le cadre du programme ‘’Al Hoceima Manarate Al Moutawassit’’ [Al Hoceima phare de la Méditerranée », peut-on lire.

Le limogeage du ministre de l'Économie et des Finances, Mohamed Boussaïd, proche du Palais, a surpris l’opinion

Lancé en 2015, ce programme mobilise un budget de près de 700 millions de dollars (600 millions d’euros), et vise à accompagner le développement de la province d'Al Hoceima ainsi qu'à consolider son positionnement économique.

Son exécution a connu d'importants retards, ce qui a poussé le roi à ordonner une enquête sur les retards de réalisation de ce programme, et à limoger quatre ministres en octobre 2017. Mohamed Boussaïd aurait donc été sanctionné en surtemps, à l'instar des autres ministres impliqués.

Polémique sur les carburants

Autre raison invoquée : la gestion du dossier de libéralisation des hydrocarbures. « Si elle est censée faire jouer les règles du marché en faveur du consommateur et indexer les prix à l’international, c’est tout le contraire qui s’est produit, avec une hausse répétitive des tarifs, au détriment des consommateurs et des industriels », précise le site.

Depuis quelques mois, le dossier des hydrocarbures est au centre d'une vaste polémique. Alors même que l'entreprise Afriquia, dirigée par l'homme d'affaires et président du RNI Aziz Akhannouch, faisait l'objet d'un boycott, la présentation d'un rapport parlementaire expurgé, mettant en évidence les importants gains réalisés par les pétroliers marocains en surfacturant les carburants, a considérablement discrédité le gouvernement.

La troisième raison invoquée est l'attitude du ministère des Finances vis-à-vis de la cession de l'assureur Saham au groupe sud-africain Sanlam.

Selon Le360, le département des finances aurait « fait preuve de légèreté sur le dossier de cession de Saham Assurance, annoncée tambour battant, au sud-africain Sanlam ».

Le groupe Saham, fondé par le ministre de l'Industrie et du commerce Moulay Hafid Elalamy, affilié au RNI, est l'un des principaux assureurs marocains. En mars, l'annonce de la cession de Saham à Sanlam pour 1 milliard de dollars (800 millions d’euros) avait eu l'effet d'une bombe dans le microcosme économique marocain.

Les promesses du roi et le remerciement de Mohamed Boussaïd ne semblent avoir que modérément convaincu. Cette dernière décision semble avoir été perçue comme un sacrifice expiatoire, un fusible qui saute.

« Les motifs invoqués dans la presse se rapportent à sa gestion des dossiers des hydrocarbures et à la cession de Saham. Or, ni Aziz Akhannouch, ni Moulay Hafid Elalamy n'ont été sanctionnés alors qu'il s'agit des principaux concernés », rappelle le politiste marocain Aziz Chahir.

« Au Maroc, il y a une tendance au pervertissement des concepts. Le communiqué du Cabinet royal parle de reddition des comptes, mais il s'agit là d'une reddition très sélective », commente Aziz Chahir, pour qui ce limogeage doit se lire comme « un rappel de la suprématie de la monarchie dans le jeu politique ».

« La réforme est désormais connotée négativement : elle est synonyme de ce qui ne se réalise pas, de ce qui sert à temporiser, à calmer un mécontentement populaire »

- Aziz Chahir, politiste

« Il arrive que l'on oublie que nous vivons sous une monarchie constitutionnelle, exécutive, qui consacre la primauté du roi. L'ingénierie constitutionnelle elle-même y participe : l'article 47 de la Constitution [qui permet au roi de mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement], invoqué pour justifier le limogeage de Boussaïd, aménage une grande marge de manœuvre au roi ».

Selon lui, ce limogeage doit se lire comme une action qui « obéit à une logique discrétionnaire, mais pas autocratique : elle est constitutionnellement et légalement fondée. Et elle prouve finalement que la monarchie n'a l'occasion de réaffirmer son leadership que sur les ruines des partis ».

ONG, technocrates, les héros du nouveau règne

Quant aux directives alignées par le souverain dans son discours, elles semblent avoir faiblement persuadé. C'est que le discours de la réforme ne convainc plus, et « la réforme est désormais connotée négativement : elle est synonyme de ce qui ne se réalise pas, de ce qui sert à temporiser, à calmer un mécontentement populaire », relève Aziz Chahir.

Ce discours s'est essoufflé, en même temps que s'est essoufflé le bilan des réformes sociales entreprises par Mohammed VI.

À son arrivée au trône, Mohammed VI a érigé le social en « affaire d'État ». La priorisation par Mohamed VI d’un agenda social comme lieu d’intervention privilégié, et la construction publique d’une « question sociale » ont engendré une multiplication d’annonces.

Les attentes en ont été avivées, poussant les habitants de régions périphériques ou marginalisées à protester contre les inégalités des politiques de développement, sous la bannière de coordinations et de collectifs locaux.

Les réorientations du discours officiel en faveur du social n'ont pas eu pour effet de pousser l'État marocain à repenser en profondeur ses politiques, ni à véritablement opérer des changements de fond : les inégalités ont demeuré, les promesses d'une plus grande justice sociale sont restées lettre morte.

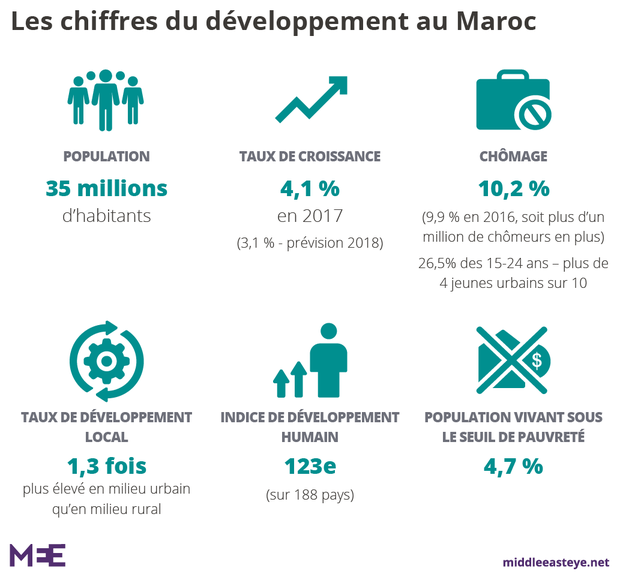

Le Maroc est à la traîne en matière de développement humain, 123esur un total de 188 pays. Il fait face à un taux de chômage élevé – il a dépassé 10 % en 2017 malgré une croissance favorable, touchant plus de 42 % des jeunes en milieu urbain – et à des inégalités criantes – selon Oxfam, plus de 1,6 million de personnes restent pauvres et 4,2 millions sont en situation de vulnérabilité sur les 35 millions de Marocains.

Faute d'invertir ses politiques et ses choix économiques, l’État marocain « a cherché à promouvoir une issue contrôlée à ses contradictions, entre autres à travers les entités non gouvernementales, véritables ‘’filets de sécurité’’ contre la persistance de la pauvreté et les débordements sociaux et politiques qui risqueraient d’en résulter », écrit le socio-économiste Aziz Chaker.

Les manifestations de 2011 ont remis sur les devants de la scène toutes les promesses non-tenues : justice sociale, lutte contre la marginalisation, amélioration des conditions de vie, moralisation de la vie publique

Héroïnes du récit de la réforme du social, « les ONG de développement économique, social et culturel ont implicitement favorisé les politiques néolibérales de l'État et leur réalisme cynique, qui permet à celui-ci de se livrer à des coupes claires dans les budgets sociaux, en espérant que le déficit pourra être comblé par l’activisme des associations et l'entraide au sein des communautés », estime le chercheur.

Cette prise en compte des demandes sociales par le discours officiel s'est accompagnée d'une monopolisation des choix économiques et sociaux.

Le recours du roi aux technocrates, le contournement de l'administration, du gouvernement et des partis politiques dans l'élaboration des politiques publiques ainsi que le recours à l'expertise produite par la pléthore d'instances et de conseils consultatifs mis en place par le monarque a conduit à une dépolitisation des grands dossiers publics.

« Dépolitiser » les affaires publiques

« Ces réformes, et la façon dont elles ont été pensées et mises en œuvre, ont modifié les représentations de l’État et de l’espace politique et, ce faisant, les processus de légitimation. De facto, il y a eu “dépolitisation” des affaires politiques importantes, ce qui équivaut à placer le politique dans des lieux qui sont des “non-lieux”, qui sont des espaces sans polémiques, sans conflits », écrit la politiste Béatrice Hibou.

Le projet de la monarchie a pâti de ses propres contradictions. Les manifestations de 2011 ont remis sur les devants de la scène toutes les promesses non-tenues : justice sociale, lutte contre la marginalisation, amélioration des conditions de vie, moralisation de la vie publique.

Dans ce contexte, le Parti de la justice et du développement (PJD) a incarné les espoirs de changement, et c'est tout naturellement qu'il a remporté les élections législatives de 2011.

« Avec le PJD, la réforme prend un autre sens, celui de l'islah [que l'on peut traduire par ‘’réforme’’, mais qui possède une charge morale forte : il exprime autant des visées rénovatrices qu'une idéalité du retour à l'orthodoxie]. Il ne faut pas oublier que la matrice idéologique du PJD est Attawhid Wal Islah [Unicité et réforme, un mouvement religieux qui a donné naissance au PJD] », rappelle Aziz Chahir. « Cette volonté de l'islah a donc été centrée sur la moralisation de la vie publique et de la lutte contre le fassad, qui ne se réduit pas à la corruption et à la prévarication », poursuit-il.

Sept ans après le printemps arabe, le PJD est sorti amoindri de son expérience gouvernementale. « Sa sémantique a changé. On ne parle plus de ‘’transition démocratique’’, mais de ‘’construction démocratique’’. Il y a eu un abandon de la perspective transformiste au profit d'une conception plus incrémentale », analyse Chahir.

Le PJD a fini par remplir le rôle qui lui a été prescrit par la configuration politique marocaine, en acceptant de mener des réformes impopulaires durant son mandat, comme celle de la caisse de compensation. Si l'ancien chef du gouvernement Abdelilah Benkirane, tout comme Saâdeddine el-Othmani, se disent convaincus de leur « urgence » et de « leur nécessité », il n’en reste pas moins qu’ils ont accepté d’endosser un rôle inévitable qui, tôt ou tard, allait grever leur popularité.

Car pour la monarchie, permettre l’accès de partis de l’ancienne opposition au gouvernement, c’est leur imposer de « “cogérer” la crise sociale et politique et, donc, d’extraire de leur inclusion de précieuses ressources pour la consolidation autoritaire », note Abderrahim El Maslouhi. En retour, l’ancienne opposition bénéficie d’un « accès autorisé aux ressources institutionnelles ».

Pour les bailleurs de fonds internationaux, la présence d’un gouvernement représentatif est vue comme une opportunité : celui-ci pourrait enfin mener les réformes qu’ils édictent, et dont le coût politique nécessite leur prise en charge par un exécutif doté d’une forte assise populaire.

Le PJD a fini par remplir le rôle qui lui a été prescrit par la configuration politique marocaine, en acceptant de mener des réformes impopulaires durant son mandat

Le PJD affaibli, la monarchie se retrouve désormais en première ligne, et Mohammed VI est de plus en plus directement pointé du doigt par les Marocains.

« Chaque discours du trône est un chef d'œuvre d'inconséquence. Les gens ne voient aucune suite. Il y a à chaque fois des promesses, mais ça s'enlise dans les marécages et les sables mouvants », martèle l'économiste Najib Akesbi.

« Mais désormais, cela irrite les gens. À un moment, ce discours a non seulement perdu toute crédibilité, mais quelque part, il agresse la sensibilité des gens. L'un des changements extrêmement significatifs, c'est que les tabous sont tombés. Les choses sont désormais nommées par leur nom », estime-t-il.

Disjonction politique

« Le roi est dans une posture du ‘’Je décide de tout, mais je ne suis responsable de rien’’. Si le roi, qui prend des décisions, ne rend de comptes à personne, cela signifie que le système ne sécrète pas les mécanismes institutionnels qui lui permettraient de corriger ses propres échecs. On tourne en rond éternellement », souligne Najib Akesbi.

Cette disjonction entre décision et responsabilité se vérifie tout particulièrement dans le cas des politiques publiques, dont l'inaccomplissement reste largement tributaire de la configurationmême du système politique marocain.

Comme l’a mis en évidence le politologue Jean-Noël Ferrié, les politiques publiques sont portées par des acteurs aux intérêts distincts : la monarchie et les élites partisanes.

« Comme tous les acteurs politiques, ils cherchent à maintenir ou à accroître leur légitimité, ce qui implique d’abord l’évitement du blâme. Pour la monarchie, l’évitement du blâme provient de la disjonction entre l’impulsion et la mise en œuvre. C’est d’elle que vient l’impulsion; mais ce n’est pas d’elle que vient la mise en œuvre. […] Ce qui ne fonctionne pas n’est donc pas de son ressort»

« Pour le gouvernement, le parlement et les partis politiques, l’évitement (relatif) du blâme est paradoxalement procuré par la monarchie elle-même : son ancrage dans l’Exécutif comme le fait que les projets prioritaires ne sont presque jamais les projets du gouvernement atténue la responsabilité de ces acteurs. Ils apparaissent au mieux comme des exécutants à qui on ne donne pas vraiment les moyens de faire ce qu’ils devraient faire », écrit Ferrié.

« Cette problématique est au cœur de l’inefficacité du système politique marocain. Indépendamment de son orientation, un système efficace est un système qui fait ses choix en tenant compte des besoins des gens auxquels il s'adresse. Il exerce pleinement ses prérogatives, sans dilution des responsabilités, et fait évidemment l'objet d'une reddition des comptes. Rien de cela n'existe au Maroc », insiste Najib Akesbi.

« Nous ne tirons pas de leçons de nos échecs. Le système, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, n'est même pas en mesure de tirer des leçons de ses propres expériences. Il n'est pas en mesure d'évaluer objectivement une expérience donnée, d'en tirer les leçons qui s'imposent pour aller de l'avant. »

Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que leur auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique éditoriale de Middle East Eye.

Photo : le roi Mohammed VI salue la foule lors de la cérémonie d'allégeance à Tétouan, le 31 juillet 2018, pour marquer le 19e anniversaire de son accession au trône (AFP).

Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].