Sahara occidental : la guerre avec le Maroc a poussé ces réfugiés à fuir leur terre mais ils croient au retour

Dans la partie du Sahara occidental contrôlée par le Front Polisario, le bourdonnement constant des drones est désormais une réalité continue et exaspérante.

Sidate Side Bahia et Naim Ahmed Salm Ibarki se souviennent d’un jour fatidique de 2021 où ils ont entendu ce son pour la première fois. Un cessez-le-feu de plusieurs décennies entre le Front Polisario, mouvement de lutte pour l’indépendance du Sahara occidental et le Maroc avait été rompu en novembre 2020.

Dans le ciel, les deux hommes ont entendu des drones se diriger vers leurs petites fermes.

« Ils savent ce que nous avons fait dans le passé, ils savent que nous n’avons peur de personne »

- Sidate Side Bahia, réfugié sahraoui

Ils ont attrapé tout ce qu’ils pouvaient, ont sauté dans une voiture et ont traversé la frontière vers l’Algérie pour rejoindre les centaines de milliers d’autres Sahraouis vivant en exil.

Ils vivent désormais dans le camp de réfugiés d’Aousserd, avec des proches et de nombreuses autres personnes chassées des « territoires libérés », comme les indépendantistes sahraouis appellent les 20 % du Sahara occidental non détenus par le Maroc.

Leur nouvelle maison est toujours remplie de bagages, emportés lors de leur fuite. Ils ont laissé derrière eux la plupart de leurs biens, y compris des animaux.

« Le Maroc n’a aucune force, ce sont juste des drones », explique Sidate Side Bahia à Middle East Eye depuis son nouveau domicile.

« S’ils nous combattaient uniquement avec des kalachnikovs, ils savent de quoi nous serions capables. Ils savent ce que nous avons fait dans le passé, ils savent que nous n’avons peur de personne. »

Les deux hommes ont combattu autrefois avec le Front Polisario : d’abord contre l’Espagne, pendant les 92 années de règne de ce pays sur leur patrie, puis contre le Maroc et la Mauritanie, lorsque les voisins sont intervenus pour se partager le territoire après le départ des Espagnols en 1976.

« Nous serions ravis de recommencer la guerre »

En tant que membres du Polisario, ils ont contribué à la lutte pour le contrôle des territoires libérés à l’aide, de leur propre aveu, uniquement des kalachnikovs et des véhicules.

Environ 170 000 réfugiés de cette guerre résident désormais dans des camps en Algérie comme Aousserd.

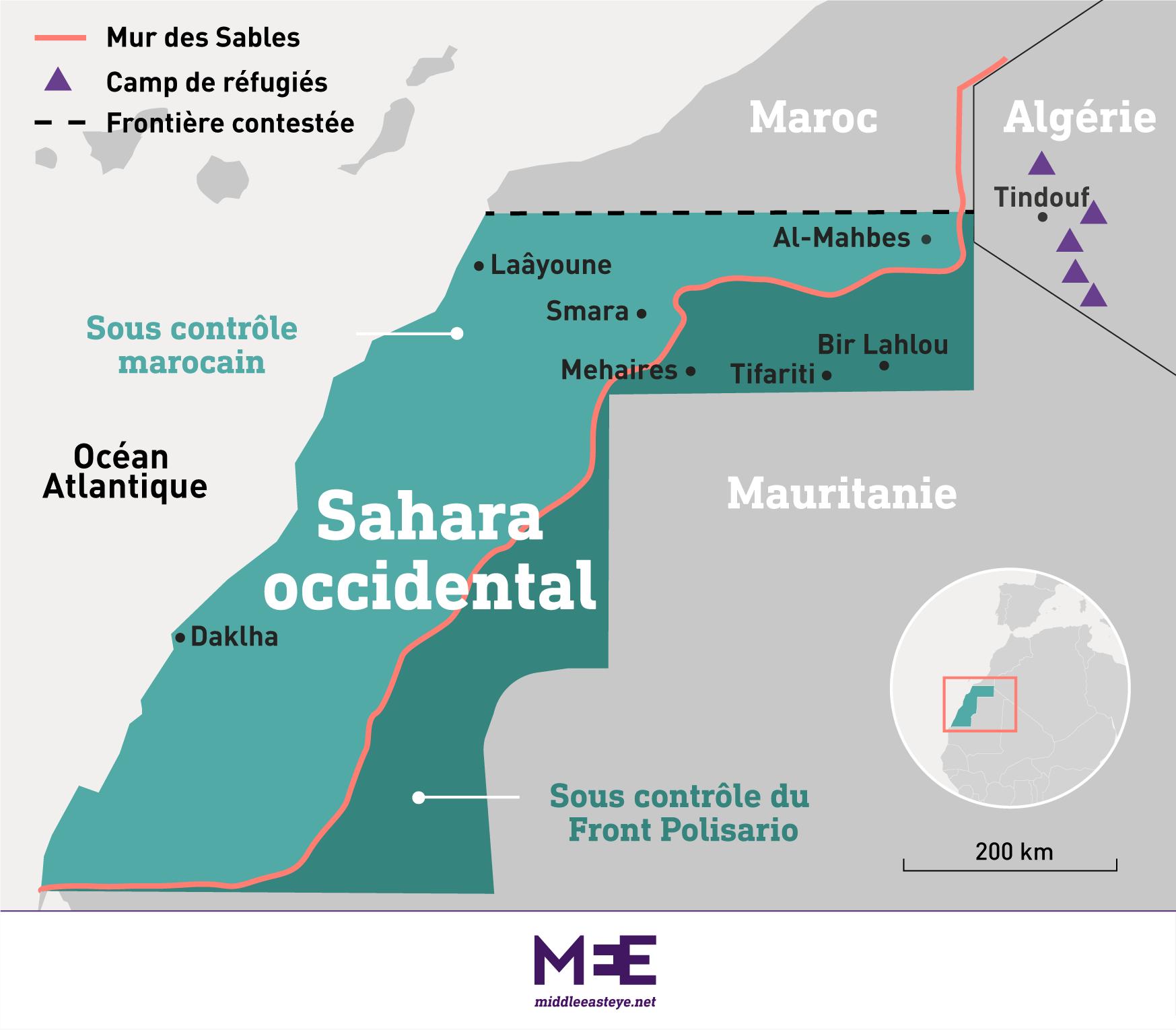

Un cessez-le-feu, conclu en 1991, a consolidé le contrôle du Maroc sur les territoires à l’ouest du mur de sable, aussi appelé « Berm ». Tout ce qui se trouve à l’est de ce mur est administré par le Polisario.

Cette trêve a été convenue, étant entendu qu’un référendum serait organisé par les Sahraouis pour décider s’ils vivraient de manière indépendante ou sous domination marocaine.

Mais cela ne s’est jamais concrétisé, et avec la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, Sidate Side Bahia et Naim Ahmed Salm Ibarki estiment désormais que cette période a été gâchée et souhaiteraient ne jamais déposer les armes.

« Les États-Unis ont promis qu’ils trouveraient une solution pour nous et au cours des 30 dernières années, ils n’ont rien dit », relève Ahmed Salm Ibarki.

Sidate Side Bahia, qui a maintenant 80 ans, est du même avis. Il exprime des sentiments devenus de plus en plus courants parmi les résidents du camp, trop jeunes même pour se souvenir de la première guerre avec le Maroc.

« Nous ne voulions l’aide de personne. Si vous souhaitez nous aider, bienvenue à vous. Si vous ne voulez pas nous aider, cela ne nous intéresse pas. La difficulté, c’est si quelqu’un fait une promesse et qu’il ment », souligne-t-il.

« Nous serions ravis de recommencer la guerre. C’est une mauvaise chose, mais nous n’avons aucune solution. »

Le Polisario a déclaré la fin du cessez-le-feu fin 2020, ciblant les bases marocaines le long du mur. Le Maroc, quant à lui, a ciblé les territoires libérés, principalement par des frappes de drones.

Les raids et l’insécurité ont poussé des milliers de personnes à fuir soit vers la Mauritanie, soit vers les camps de réfugiés algériens, administrés par le Polisario sous l’égide d’Alger.

Selon Khira Bulahi, la gouverneure du camp d’Aousserd, environ 4 000 personnes ont afflué dans son camp depuis 2020 seulement. Avant le début des combats, environ 10 000 personnes vivaient dans les territoires libérés, une superficie équivalente à la Grèce.

Cette vague de déplacements a eu lieu au plus fort de la pandémie de covid-19, rendant la tâche plus difficile pour les autorités luttant pour accueillir un plus grand nombre de personnes dans un environnement déjà confronté à des ressources limitées, des coupures d’électricité régulières, un manque d’eau courante et d’infrastructures de santé de base.

Pour ceux qui vivent dans les camps, il y a peu de place pour le romantisme ou la tendresse.

De nouveaux bâtiments surgissent, construits en béton, contrastant avec les tentes et les habitations en terre cuite utilisées pendant des décennies.

Pourtant, les habitants insistent sur le fait qu’ils ne sont pas amenés à rester là. Selon une croyance dominante, leur vie ici est temporaire et ils finiront par retourner au Sahara occidental. Cette croyance est partagée même par ceux qui n’ont jamais vu leur pays d’origine.

« Tout ce que nous avons fait, nous l’avons fait en espérant partir demain »

- Khira Bulahi, la gouverneure du camp d’Aousserd

Comme il n’y avait tout simplement pas assez de ressources pour créer un nouveau camp de réfugiés pour les personnes fuyant les territoires libérés, et cela malgré le nombre de personnes, ces nouveaux réfugiés ont donc été répartis dans les cinq camps proches de la ville de Tindouf en Algérie, explique à MEE Khira Bulahi.

« Ils étaient très nombreux à arriver des zones libérées jusqu’ici, et ce n’était pas facile. Fuir, voilà ce qui leur restait pour sauver leur vie. Et notre responsabilité était simplement d’accueillir les Sahraouis d’où qu’ils viennent », souligne-t-elle.

De nombreux réfugiés ont été « traumatisés » par cette expérience, ajoute-t-elle en précisant que son personnel a dû se concentrer sur les soins à apporter aux personnes blessées et sur le retour des enfants à l’école.

Aujourd’hui, la population des camps de réfugiés est plus importante que jamais, ce qui pourrait être considéré comme un recul pour un mouvement national qui tente de retourner dans son pays d’origine.

Pourtant, Khira rejette l’idée selon laquelle les Sahraouis s’enracinent dans le camp, ou que la construction de maisons dotées d’infrastructures plus permanentes et le nouvel afflux de personnes impliquent qu’ils sont là dans une perspective de long terme.

« C’est tout le contraire. C’est juste une apparence », affirme-t-elle. « C’est le travail des individus… Quand on regarde davantage les bâtiments, ils ne sont pas alignés les uns derrière les autres, ils ne sont pas organisés. Tout ce que nous avons fait, nous l’avons fait en espérant partir demain. »

Purgatoire sans perspective

Pour les jeunes qui ont passé leur vie dans les camps de réfugiés et qui ont toujours vu les solutions politiques non violentes de plus en plus reléguées au second plan, la perspective d’un conflit peut être séduisante.

Dans l’esprit de beaucoup, les déserts largement vides du sud-ouest de l’Algérie sont un purgatoire qui n’offre aucune perspective. Leur patrie sous contrôle marocain – appuyé sur l’Atlantique et offrant la mer, la pêche et de riches ressources naturelles (y compris de précieuses mines de phosphate) – est au centre de leurs espoirs.

Mant Agulha, la petite-nièce de Sidate Side Bahia, semble émue en parlant du Sahara occidental, alors que la jeune femme de 19 ans n’y est jamais allée.

« Notre patrie nous manque. C’est si difficile de naître dans un camp de réfugiés, de grandir et d’entendre les gens parler de notre terre et dire : ‘’Oh, elle a une belle plage, elle a de beaux poissons, elle a beaucoup de choses’’, alors que pour nous, c’est tellement difficile », confie-t-elle. « Personne ne croit que la Terre est pour nous. »

Selon Khira Bulahi, les autorités du camp doivent travailler activement à empêcher les jeunes hommes de se lancer immédiatement dans le conflit. Il existe un camp d’entraînement pour ceux qui veulent se battre, mais il est réservé aux plus de 20 ans et aux volontaires.

« Le plus gros problème auquel nous avons été confrontés après le cessez-le-feu était de convaincre nos jeunes qu’il n’est pas nécessaire de se battre », rapporte-t-elle en ajoutant qu’ils étaient plutôt encouragés à poursuivre leurs études. « Et même s’ils choisissent d’aller se battre, nous ne leur avons pas dit d’aller mourir. »

Les responsables du Front Polisario ont pris soin de souligner qu’ils n’avaient aucune envie de faire la guerre pour le plaisir de la guerre et que la responsabilité de la violence incombait au Maroc.

Les Sahraouis ordinaires sont cependant souvent moins diplomates. Dans leur esprit, le monde a oublié leur lutte et a mis tout son poids derrière le Maroc, à la seule exception de l’Algérie.

Fin avril, la France a annoncé sa participation au financement d’un câble électrique de trois gigawatts reliant la ville marocaine de Casablanca à la ville de Dakhla au Sahara occidental.

« Ils [les États-Unis] nous ont laissés sur leur chemin, ils ont laissé le monde nous oublier »

- Naim Ahmed Salm Ibarki, réfugié sahraoui

Paris a également manifesté son soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc, qui accorde théoriquement un certain degré d’autonomie au Sahara occidental mais a été farouchement rejeté par le Polisario.

Le plus dommageable est qu’en 2020, l’administration Trump a accepté de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en échange de la normalisation des liens avec Israël.

Et malgré quelques protestations des démocrates à l’époque, le président Joe Biden n’est pas revenu sur cette reconnaissance. Les cartes du gouvernement américain de la région intègrent le territoire au Maroc, contrairement à celles du reste du monde.

Sidate Side Bahia a amèrement rejeté cette normalisation en la qualifiant d’« échange commercial ». Pour Naim Ahmed Salm Ibarki, les États-Unis ont tout naturellement opté pour « celui qui a le pouvoir ».

« Ils nous ont laissés sur leur chemin, ils ont laissé le monde nous oublier », a-t-il déclaré.

Selon leurs familles, les deux hommes sont restés relativement inactifs depuis leur arrivée dans le camp. Mais ils rejettent toute suggestion selon laquelle ils seraient déprimés ou découragés face à leur situation.

« Nous n’avons peur de rien. Même les enfants de 10 ans veulent aller à la guerre », assure Sidate Side Bahia. « Si vous leur parlez, vous dites : ‘'Oh, regarde, c’est un homme !’’ »

Traduit de l’anglais (original).

Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].