Témoigner de la vie après la guerre, le destin des artistes irakiens expatriés au Qatar

DOHA – Sur les cinq ateliers d’art que propose le centre d’art Souq Waqif, quatre artistes irakiens donnent des cours aux amateurs venus s’initier à la peinture, la sculpture, la calligraphie, le collage, la poterie et le travail artisanal. Au rez-de-chaussée, Nasser al-Sammarae anime l’atelier sculpture, où les élèves apprennent avec patience à reproduire la partie d’un corps humain avec une patte d’argile verte mise à leur disposition.

En face, Hameed al-Saadi tient l’atelier phare du centre d’art : la calligraphie. Cet art millénaire séduit autant les arabophones que les autres. L’intérêt pour la langue arabe et la sensibilité pour la quête du Beau qu’inspire cet art islamique fait de la calligraphie une activité très appréciée dans le centre. L’exigence de précision dans l’exécution ne fait pas reculer les amateurs.

À côté de Hameed al-Saadi, une autre artiste irakienne, Layla al-Alani, a récemment ouvert un atelier où un petit groupe d’amateurs vient s’initier à l’artisanat, tandis qu’au premier étage, Mohammed al-Adori tient l’atelier peinture.

On peut y voir l’artiste observer avec tendresse, non sans quelques plaisanteries à l’accent irakien, ses étudiants dessiner les objets, paysages et profiles qu’ils ont choisi de reproduire. Un samovar irakien est posé sur une table au fond de la salle, où les apprentis-artistes peuvent déguster du thé irakien à la cardamone.

À côté de lui, l’artiste qatari Talal al-Qasmi tient un atelier de poterie dont les œuvres sont dispersées un peu partout dans le centre. L’accent bagdadien ne cesse de fuser un peu partout dans ce lieu très prisé de la capitale qatarie.

« Le marché local reconnaît à l’artiste irakien son sérieux lorsqu’il s’agit de répondre aux commandes. Il s’est fait une légitimité grâce à une certaine idée de professionnalisme qu’il représente » - Wurood Saad, centre d'art Souq Waqif

Les artistes irakiens bénéficient d’une certaine popularité au Qatar. Pour Wurood Saad, responsable de la communication au Souq Waqif, cela n’est pas une surprise : « Le marché local reconnaît à l’artiste irakien son sérieux lorsqu’il s’agit de répondre aux commandes. Il s’est fait une légitimité grâce à une certaine idée de professionnalisme qu’il représente », a-t-elle expliqué à MEE.

Tous les artistes irakiens qui y travaillent ont quitté leur pays avec amertume. Ils ont laissé amis, familles, souvenirs et repères. Si certains y retournent, pour d’autres, c’est toujours trop dangereux. La criminalité n’est plus celle qu’a connue la capitale au cours de la dernière décennie, mais les rues de Bagdad ne sont pas encore totalement sures. Les récents féminicides qui ont touché des personnalités de la capitale telles que Tara Farès et Souad al-Ali le confirment.

Ceux qui sont retournés en Irak ne reconnaissent plus le pays de leur enfance. L’Irak a changé, les gens ont changé. « L’accent de Bagdad lui-même a changé, l’arrivée d’une population venant de la périphérie a modifié la structure de la capitale jusqu’à changer l’accent bagdadien si apprécié dans la région », regrette Hameed al-Saadi.

Alors, pour se rappeler le bon souvenir de ce pays qui a disparu, le calligraphe aime animer ses cours en mettant de la musique irakienne. Les chansons de Kadhem Saher, qu’on aime surnommer le César de la musique arabe, s’enchaînent pendant des heures. L’espace d’un instant, le Tigre et l’Euphrate longent et encerclent les tables des étudiants de calligraphie. Tous connaissent ces chansons qui font partie du répertoire classique de la musique arabe.

Les émirats du Golfe sont historiquement et culturellement rattachés au gouvernorat irakien de Bassorah, cette Venise de l’Orient que la région a toujours admirée. L’accent du Golfe fait d’ailleurs figure d’un dérivé de l’accent irakien, auquel les femmes et hommes du Golfe portent une certaine sympathie.

Hameed al-Saadi en est conscient et n’hésite pas à lancer quelques adages irakiens à ses étudiants de calligraphie. Pendant trois heures, il accompagne ses élèves en leur permettant de se familiariser avec les différents styles de calligraphie, du diwani au riq’ah en passant par le Maghribi. À la fin de l’année, comme tous les professeurs d’art du centre, il remettra un diplôme à ses étudiants.

Les maîtres de l’art contemporain arabe

« La personnalité irakienne tend vers l’extrême, que cela soit dans son rapport à l’amour, à la religion, à l’athéisme ou à la mort. Mais cela peut parfois mener à l’exploit artistique » - Ismail Azzam, artiste irakien

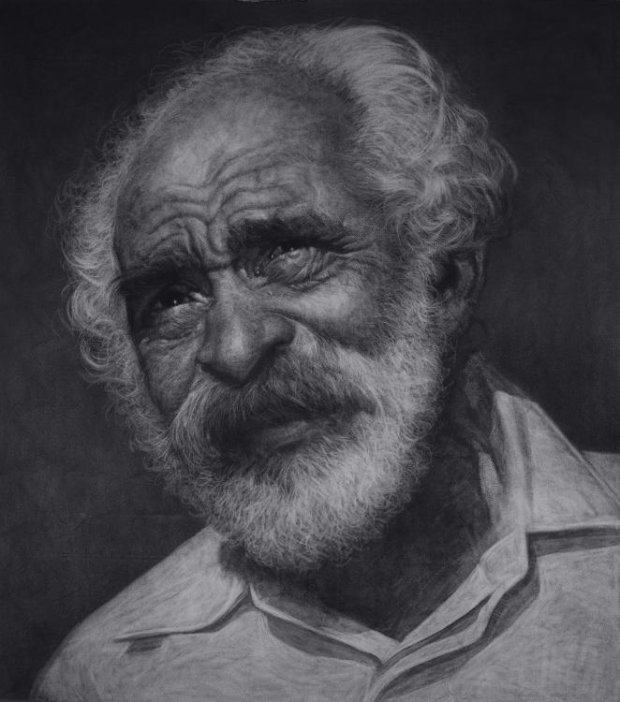

Le Musée arabe d’art moderne (Mathaf) est l’un des derniers joyaux de la scène culturelle qatarie, où les visiteurs peuvent retrouver les œuvres de centaines d’artistes contemporains arabes. Depuis août 2017, l’artiste Ismail Azzam présente une exposition temporaire. Le peintre réaliste a produit une dizaine de portraits d’artistes arabes à qui il a souhaité rendre hommage.

Le parcours d’Ismail Azzam ressemble à celui de nombreux artistes irakiens. Pris dans les événements politiques locaux, sa vie d’artiste a basculé dans les années 90, lorsque les frontières de l’Irak se sont refermées sur sa population. Le pays fait alors l’objet de sanctions décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies, dont un désastreux embargo qui va le plonger dans une extrême précarité.

« Ce sont des années très dures », se souvient l’artiste. L’embargo débouche sur une crise humanitaire qui entraîne des millions d’Irakiens dans une extrême pauvreté. Des milliers d’enfants le paient de leur vie, en partie à cause de l’eau devenue non potable et de la misère.

La précarité jette les artistes irakiens dans un désarroi qu’ils ne pensaient jamais connaître tant les années 70 avaient vu une certaine prospérité par rapport à la situation des voisins arabes. L’État irakien avait alors les ressources pétrolières nécessaires pour promettre un niveau de vie décent à tout le monde.

Tout cela a changé après la guerre Iran-Irak (1980-1988) ; les Irakiens ont commencé à voir les morts, les drames et les pleurs inonder leur quotidien. L’invasion du Koweït en 1990 et l’instauration des sanctions signent la fin d’une époque.

Ismail Azzam décide alors de quitter l’Irak pour la Jordanie dans l’espoir de trouver un lieu où continuer à vivre de sa passion. Mais à Amman, la situation économique n’est pas meilleure et, sans mécènes, les artistes irakiens comme lui sont livrés à eux-mêmes.

Azzam rejoint alors le Qatar, où son talent fait les beaux jours du palais de l’émir Tamim ben Hamad al-Thani et d’autres villas qataries. Calme, sérieux et toujours souriant, il est apprécié par l’élite locale qui s’émerveille devant ce réalisme qui trompe le réel.

Sheikh Hassan al-Thani, un philanthrope qatari qui accueille dans sa résidence de nombreux artistes contemporains, a très vite appuyé Ismail Azzam, voyant en lui l’homme dont l’apport allait être décisif pour le rayonnement de l’art au Qatar.

« Mes amis voient ma résidence comme une ambassade irakienne tant les artistes irakiens y sont présents. Tout cela pendant la seconde guerre du Golfe [menée en 2003 par la coalition américaine contre le parti Baas de Saddam Hussein]. Mais je n’ai aucun problème avec cela, au contraire », aime rappeler cet imminent membre de la famille royale à MEE.

Récemment construit, l’immense hôtel Kempinski surplombe majestueusement le chic quartier du Pearl. À l’entrée de l’hôtel, le visiteur a les yeux remplis par une imposante statue de 44 tonnes. Ahmad al-Bahrani a passé des mois sur ce cheval de bronze qui mesure plus de 15 mètres de large et de long.

« Je refuse d’être considéré comme un réfugié. Je suis un artiste »

- Ahmad al-Bahrani, artiste irakien

Tout en étant fier de son œuvre, ce natif de Nadjaf considère le succès des artistes irakiens comme un trompe-l’œil : « Nous sommes chanceux car peu nombreux, nous avons tous réalisé un travail d’excellente qualité. Cela peut donner l’impression d’une nation d’artistes, mais c’est à relativiser car en Irak comme ailleurs, il existe de bons et de mauvais artistes. »

Comme les autres artistes irakiens exilés au Qatar, il retrouve loin du bercail une reconnaissance et un appui pour son travail. « Je refuse d’être considéré comme un réfugié. Je suis un artiste », insiste-t-il.

La guerre n’a en effet pas coupé son élan, au contraire. Loin de sa terre natale, il est devenu l’ambassadeur d’une cause qui n’a pas encore trouvé son Mahmoud Darwich ou Ghassan Kanafani. Expatrié, le sculpteur irakien, comme ses autres compatriotes, raconte les blessures et les humiliations de la victime d’un crime oublié.

Jamais sans le Tigre et l’Euphrate

Les artistes irakiens disposent d’un réservoir d’inspiration dont tout le monde ne peut se vanter : ils sont nés dans cette région anciennement nommée Mésopotamie où ils ont pu côtoyer les derniers vestiges d’un berceau de la civilisation. Une référence historique que les jeunes irakiens regardent aujourd’hui avec scepticisme et ironie, depuis qu’ils ont vu leurs concitoyens sécher leur linge sur les antiques lions de Babylone…

Néanmoins, tous ces artistes sont convaincus que l’histoire millénaire de la Mésopotamie n’est pas sans impact sur leur créativité. « Quelques minutes suffisent à un artiste irakien devant la statue de Hammurabi pour s’abreuver d’une culture millénaire à laquelle son inspiration ne peut être indifférente. L’histoire du pays lui fournit un bagage culturel indéniable », explique à MEE le peintre Mohamed al-Dori, lui aussi exilé au Qatar.

« Mes amis voient ma résidence comme une ambassade irakienne tant les artistes irakiens y sont présents. […] Mais je n’ai aucun problème avec cela, au contraire »

- Sheikh Hassan al-Thani, philanthrope qatari

Outre Dhia Azzawi, le chef de file de l’art contemporain irakien, Ala Bashir fait également figure d’institution dans l’art du pays. Loin d’une terre natale qui lui est devenue étrangère, il est aujourd’hui reconnu partout dans le monde. Il fait partie d’un cercle d’artistes dont la parole pèse devant la cour royale qatarie.

Dans sa maison, située dans le quartier résidentiel de West Bay à Doha, Ala Bashir continue de peindre ce que son intériorité lui dicte. Entouré, dans son salon asphyxié par la peinture acrylique, d’œuvres qui questionnent la condition humaine, la guerre et l’injustice, le septuagénaire ne cesse depuis des années de raconter aux curieux la douleur qu’il ressent face à l’état misérable dans lequel est plongé l’Irak.

La destruction à Bagdad de l’une de ses grandes œuvres a nourri des discussions passionnées sur les réseaux sociaux au sein de la communauté irakienne. Le monument de l’Union avait fait les beaux jours de Bagdad avant l’invasion américaine de l’Irak. À la demande de l’ancien président irakien Saddam Hussein qui souhaitait voir l’empreinte de son artiste protégé dans la capitale irakienne, Ala Bashir avait produit une œuvre qu’il voulait intemporelle et universelle : l’union d’une femme et d’un homme.

Toutefois, les gouvernements qui ont fait suite à l’invasion américaine ne perçoivent pas l’œuvre de cette manière. Pour eux, celle-ci représente l’union du peuple irakien et du parti banni : le Baas.

Pourtant, Ala Bashir le jure : « Il n’était absolument pas question d’une œuvre politique. Saddam Hussein ne comprenait pas pourquoi tous les grands artistes irakiens avaient une œuvre dans les rues de Bagdad sauf moi. J’avais donc proposé un thème que toutes les générations peuvent comprendre : l’amour ou l’union d’un homme et d’une femme. Or, aujourd’hui, on veut faire de cette œuvre l’expression d’une opinion politique. »

La volonté de nourrir la légende noire du parti socialiste irakien a pris le pas sur la liberté de création. L’œuvre a été démolie par les autorités irakiennes sans que son auteur puisse se défendre. L’obscurantisme qui s’est abattu sur l’Irak a glané une énième victoire sur un symbole de la liberté.

Non seulement son œuvre bagdadienne a été détruite, mais Ala Bashir a vu sa maison cambriolée et plusieurs de ses grandes œuvres dérobées. « Certaines de mes œuvres ont été volées par des peintres que je connaissais. Beaucoup ont profité du chaos qui s’est installé après l’invasion des États-Unis pour se livrer à des cambriolages », a-t-il confié à MEE.

Dispersés, les artistes irakiens figurent parmi les porte-drapeaux d’une société civile fragmentée et meurtrie qui tente malgré les aléas de s’accrocher à l’idée que tout n’est pas perdu, qu’il existe encore un esprit, celui du bon voisinage, celui d’un Irak qui faisait jadis un.

Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].