D’Ibn Battuta à Malcolm X : le hadj sous la plume de six écrivains majeurs

Pour les musulmans, le hadj est considéré comme une opportunité pour un nouveau départ et peut être l’expérience la plus transformatrice – voire transcendante – d’une vie.

Si une version du rituel était pratiquée en Arabie avant que le prophète Mohammed ne commence à prêcher son message, le rite islamique date de 628 de notre ère.

C’est l’année où le prophète et ses disciples furent autorisés à effectuer le pèlerinage après qu’un traité avec les clans mecquois mit un terme à des années de conflit.

L’année suivante, en 629, les armées musulmanes conquirent La Mecque et supprimèrent toutes les idoles de la Kaaba et de ses environs – un événement qui marqua la fin des pratiques polythéistes à La Mecque et le début d’un culte exclusivement monothéiste.

Les premières descriptions du hadj sont en grande partie des récits à la troisième personne mentionnés dans les hadiths, qui racontent les actes et les paroles attribués au prophète Mohammed.

L’un des récits les plus remarquables des premiers hadj est le « pèlerinage d’adieu », au cours duquel Mohammed annonça la fin de sa carrière prophétique et prononça son dernier sermon avant son décès en 632.

Dans ce discours devenu célèbre, le prophète Mohammed souligna l’égalitarisme racial de l’islam, que le pèlerinage illustre.

« Toute l’humanité vient d’Adam et d’Ève », déclara-t-il, avant de poursuivre : « Un Arabe n’a aucune supériorité sur un non-Arabe, et un non-Arabe n’a aucune supériorité sur un Arabe ; de plus, un Blanc n’a aucune supériorité sur un Noir et un Noir n’a aucune supériorité sur un Blanc, sauf par la piété et la bonne action. »

C’est un sentiment qui résonnera chez les musulmans des centaines d’années plus tard et qui fournira le contexte de la fulguration de Malcolm X sur la fraternité entre les peuples lors de son pèlerinage en 1964.

Middle East Eye examine ici six célèbres récits du hadj à travers l’histoire.

Ibn Jubair en 1184

L’un des premiers récits du hadj à la première personne qui nous est demeuré est celui du géographe arabe espagnol Ibn Jubair. Il date de la fin des années 1100, une période marquée par des troubles au Moyen-Orient, alors que s’effondrait l’Empire fatimide et que s’établissait un empire musulman uni mené par le guerrier Saladin.

La légende raconte qu’après avoir été forcé de boire du vin par son patron, Ibn Jubair entreprit en 1183, pour expier ses péchés, un pèlerinage dans les villes saintes musulmanes de La Mecque et de Médine, faisant en chemin escale en Égypte.

Ibn Jubair fournit un récit détaillé et dépassionné du pèlerinage du hadj qu’il effectua en avril 1184, soit l’an 579 du calendrier hégirien. Un lecteur moderne peut glaner quelques aperçus intéressants de ce qu’était le hadj à cette époque. Si certains aspects peuvent sembler curieux, d’autres seront familiers aux pèlerins contemporains.

Par exemple, l’Espagnol met en garde contre la menace que représentent les bandits de la tribu des Banu Shu’bah, qui, malgré le caractère sacré de l’événement, « s’attaquent aux pèlerins en route vers Arafat ».

Plus familière sera l’idée d’un « hadj de luxe » : au Moyen Âge déjà, de riches musulmans déboursaient de coquettes sommes pour vivre un voyage confortable.

Ibn Jubair écrit : « Le campement de cet émir d’Irak était beau à voir et superbement pourvu, muni de grandes et belles tentes et constructions, ainsi que de merveilleux pavillons et auvents, et d’un aspect tel que je n’en ai jamais vu de plus remarquable. »

Son pèlerinage fut toutefois marqué par un épisode dramatique : une explosion de violence entre les Noirs originaires de La Mecque et les pèlerins turciques en provenance d’Irak, au cours de laquelle plusieurs personnes furent blessées.

« Des épées furent tirées, des encoches de flèches placées sur la corde de l’arc et des lances jetées, tandis qu’une partie des biens des marchands fut pillée », décrit Ibn Jubair.

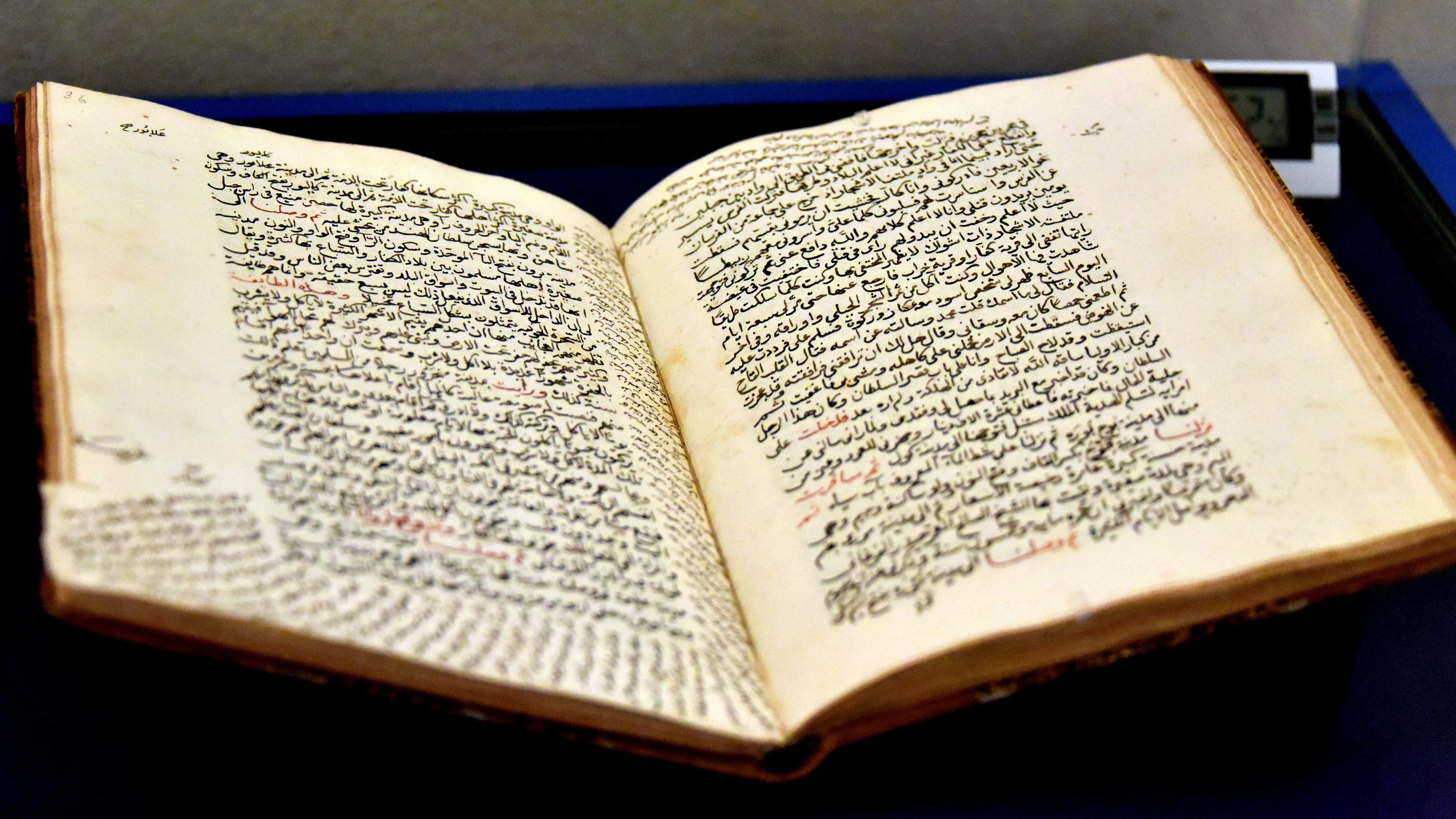

Ibn Battuta en 1325

Deux siècles plus tard, Ibn Battuta, juriste marocain et l’un des voyageurs les plus célèbres du monde médiéval, entreprendra lui aussi le pèlerinage du hadj.

À l’âge de 21 ans, Ibn Battuta quitta son Maroc natal pour le pèlerinage du hadj et se lança dans une odyssée dont il ne reviendrait qu’un quart de siècle plus tard. L’écrivain amazigh né en 1304 voyagea à travers l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie du Sud et la Chine.

Dans son chef-d’œuvre, al-Rihla (Voyages), le Marocain décrit les différents rituels du hadj, notamment la lapidation du diable et le sacrifice d’un animal au point culminant du pèlerinage.

À l’instar de son prédécesseur andalou Ibn Jubayr, Ibn Battuta évoque rarement ses propres sentiments et expériences, hormis les prières intermittentes incluses dans ses écrits.

Son enthousiasme quand il voit la Kaaba pour la première fois transparaît toutefois dans sa description, où le revêtement en tissu de la structure est comparé à une « mariée exposée sur le majestueux fauteuil nuptial et qui marche à pas fiers dans des manteaux de beauté ».

Evliya Çelebi en 1672

Au XVIIe siècle, le noble turc Evliya Çelebi attribua à un rêve sa décision de voyager à travers l’Anatolie, l’Europe de l’Est, le Caucase et une grande partie du Moyen-Orient.

Dans sa vision, le jeune Evliya rencontre le prophète Mohammed à l’intérieur d’une mosquée et, au lieu de demander son intercession le jour du jugement, il requiert l’autorisation de voyager.

Le prophète donne son consentement et s’ensuit un voyage de plusieurs décennies à travers l’Empire ottoman et ses régions avoisinantes.

Les voyages de Çelebi sont consignés dans le Seyahatname (« journal de voyage »), assortiment d’événements réels et de récits qui repoussent les limites de la crédibilité.

Pour se rendre à La Mecque, Çelebi parcourut la côte anatolienne jusqu’à Jérusalem avant de rejoindre une caravane du hadj en Syrie.

En tant qu’aristocrate turc, Çelebi pouvait côtoyer de hauts responsables ottomans ainsi que des chefs tribaux locaux, dont le chérif de La Mecque.

La caravane ottomane avec laquelle il voyagea était lourdement armée, afin de dissuader les bandits qui s’en prenaient aux pèlerins à travers le désert.

Après avoir enfin rejoint la ville sainte, le voyageur ottoman fournit de riches descriptions des coutumes locales et de ses habitants.

« Les gens de La Mecque ont la peau foncée, certains sont rougeâtres ou brunâtres, avec des yeux de gazelle, un langage doux, des visages arrondis, ils sont réservés, des hommes affables de pure lignée hachémite », écrit-il à propos des Mecquois, qui, dit-il, travaillent principalement comme marchands.

Un autre aspect notable du récit de Çelebi sur le hadj est sa description de la dimension commerciale du pèlerinage.

Versant parfois dans l’exagération, son récit mentionne l’acquisition de 50 000 chameaux par des pèlerins damascènes à des tribus arabes, qui achetèrent également des marchandises aux pèlerins.

« Les membres des tribus arabes s’enrichissent aussi et viennent ici une fois par an avec leurs femmes et leurs enfants pour acquérir des objets précieux », note Çelebi.

Richard Francis Burton en 1853

Ni véritable pèlerin ni musulman, l’aventurier britannique Richard Francis Burton incarnait une tendance européenne de fascination pour le monde islamique et ses rituels.

Passionné de langues étrangères, et en raison notamment de son affectation en tant qu’officier militaire en Inde, Burton parlait couramment des dizaines de langues, dont l’arabe, le persan et le pachtoune, et fut également un traducteur renommé d’ouvrages tels que Les Mille et Une Nuits et le Kamasutra.

Afin d’assister au hadj, Burton se fit passer pour un membre d’une tribu pachtoune et entra dans la ville sainte musulmane de La Mecque avec une caravane partie de Médine.

L’exploit n’était pas inhabituel pour les aventuriers européens de l’époque, mais ce qui rendit l’aventure de Burton remarquable, ce furent les descriptions détaillées du hadj qu’il écrivit par la suite. Celles-ci en disent autant sur la façon dont les Européens percevaient le monde musulman que sur les événements relatés.

Décrivant sa peur d’être repéré lors d’une visite de la Kaaba, il déclare : « Une étourderie, une action précipitée, une parole mal jugée, une prière ou courbette, pas strictement le bon schibboleth, et mes os auraient blanchi le sable du désert. »

Il est également l’un des rares non-musulmans à décrire en personne le rituel associé au hadj : « J’ai d’abord fait la circumambulation du Haram. Tôt le lendemain matin, j’ai été admis dans la maison de notre Seigneur ; et nous sommes allés au puits sacré de Zamzam, l’eau bénite de la Mecque, puis à la Kaaba, dans laquelle est insérée la fameuse pierre noire, où l’on récite une prière pour l’unité d’Allah. »

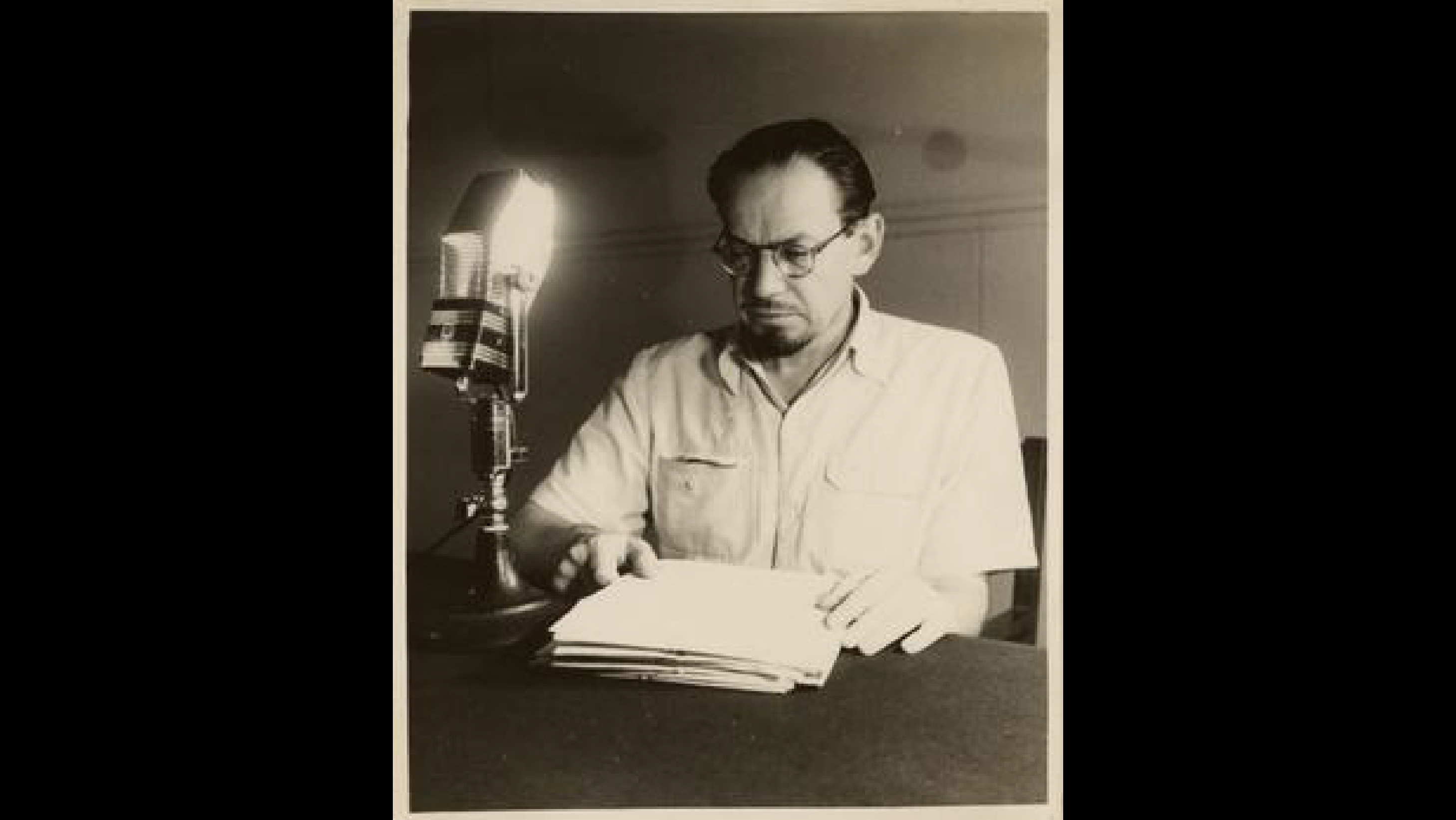

Muhammad Asad dans les années 1920 et 1930

Les Européens désireux de participer au hadj n’étaient pas tous des orientalistes mus par la curiosité. L’écrivain et journaliste Muhammad Asad, véritable musulman, réfléchit sur le symbolisme spirituel du hadj dans son autobiographie, Le Chemin de la Mecque.

Né Leopold Weiss en 1900 dans la ville ukrainienne de Lviv, au sein d’une famille de rabbins austro-hongrois, il déménagea en Palestine alors sous mandat britannique au début des années 1920 et développa rapidement un intérêt pour la langue arabe et la culture islamique.

À 26 ans, il se convertit à l’islam et émigra vers le jeune État d’Arabie saoudite, qui avait conquis les villes saintes de La Mecque et Médine en 1924.

Là, il devint un proche confident du fondateur de l’Arabie saoudite, le roi Abdelaziz, qui l’engagea comme conseiller politique.

Pendant qu’il vivait dans le pays, Asad effectua cinq fois le pèlerinage du hadj – des expériences qui marquèrent profondément le jeune Européen.

Décrivant le rituel du tawaf, au cours duquel les musulmans font sept fois le tour de la Kaaba, il écrit : « La Kaaba est un symbole de l’Unité de Dieu ; et les mouvements corporels du pèlerin autour de celle-ci sont une expression symbolique de l’activité humaine, impliquant que non seulement nos pensées et nos sentiments, tout ce qui est compris dans le terme ‘’vie intérieure’’, mais aussi notre vie extérieure et active, nos actions et nos efforts pratiques, doivent avoir Dieu comme centre. »

Au milieu d’une foule diversifiée de musulmans, originaires d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et d’Inde, Asad décrit en outre l’état de transcendance qu’il ressentit en accomplissant le rituel.

« J’ai marché encore et encore, les minutes ont passé, tout ce qui était petit et amer dans mon cœur a commencé à quitter mon cœur, je suis devenu partie intégrante d’un flot circulaire – oh, était-ce le sens de ce que nous faisions : prendre conscience du fait que chacun fait partie d’un mouvement sur une orbite ? Était-ce peut-être la fin de toute confusion ? », écrit-il.

Asad deviendra diplomate pour le nouvel État du Pakistan et décédera dans la région de Grenade, en Espagne, en 1992.

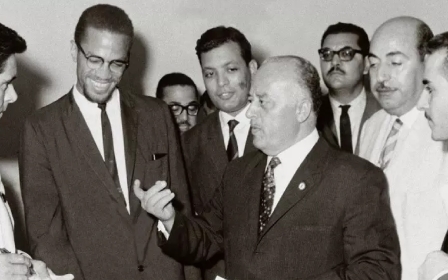

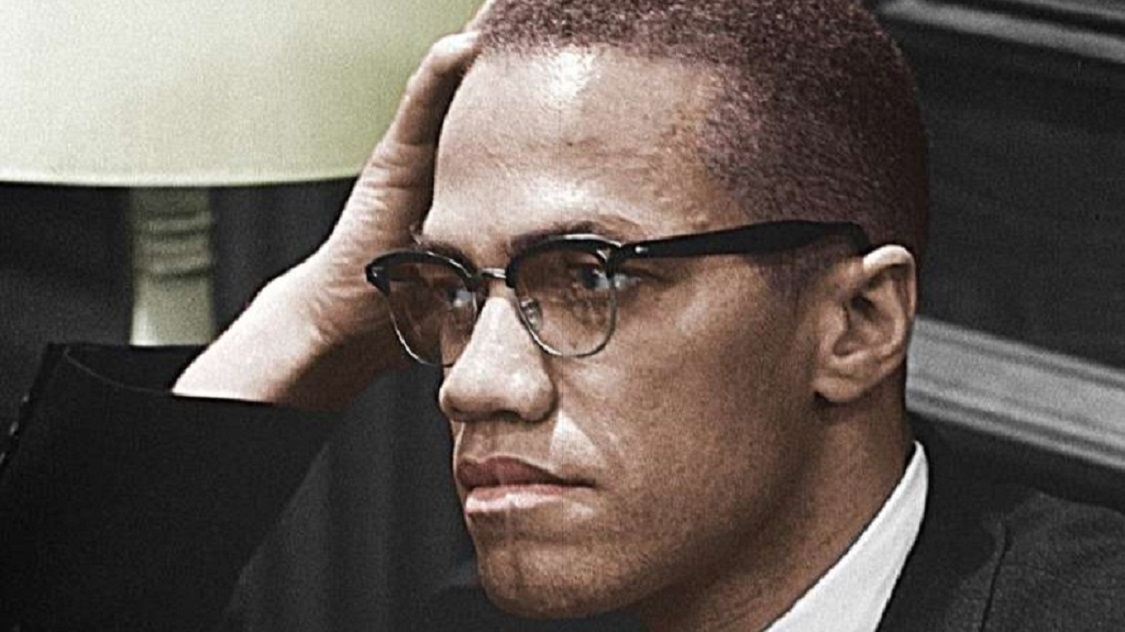

Malcolm X en 1964

L’un des récits les plus célèbres du hadj, qui démontre de manière éloquente la capacité du rituel à transformer une personne, est celui de Malcolm X en 1964.

Au cours des années précédentes, le nationaliste noir avait souffert d’isolement et fait face à des menaces après sa séparation de Nation of Islam.

Jusqu’à son voyage à La Mecque, l’ancien porte-parole de Nation of Islam préconisait une solution séparatiste radicale à la persécution des Afro-Américains.

Mais pendant le hadj, il fut exposé pour la première fois à l’approche islamique des relations raciales.

Dans le port de l’ihram – la tenue blanche que revêtent les pèlerins –, il vit fondre les différences de couleur, de classe et d’origine. Une observation qui catalysa un profond changement de sa vision.

Dans une lettre à un ami après cette expérience, il écrivit au sujet de ses coreligionnaires blancs : « Leur croyance en l’unicité de Dieu avait en fait retiré le ‘’blanc’’ de leur esprit, ce qui a automatiquement [changé] leur attitude et leur comportement envers les personnes d’autres couleurs.

« Leur croyance en l’unicité de Dieu les a en réalité rendus si différents des Blancs américains, leurs caractéristiques physiques extérieures n’ont joué aucun rôle dans mon esprit lors de toutes mes associations étroites avec eux. »

Malcolm X restera un fervent critique de la suprématie blanche jusqu’à son assassinat en février 1965, un peu moins d’un an après son pèlerinage. Mais dans le hadj, il avait vu un moyen de surmonter les différences raciales.

Traduit de l’anglais (original).

Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].