À la découverte de l’héritage du graphisme arabe

Je ne m’étais jamais vraiment intéressée aux plaques de rues du Caire. Je les appréciais, certes – mon subconscient trouvait un certain charme à leur calligraphie blanche sur fond bleu et à leurs translittérations anglaises souvent chétives – mais je ne m’étais jamais vraiment arrêtée pour les observer.

Ce n’est que lorsque les graphistes et universitaires Bahia Shehab et Haytham Nawar ont présenté leur nouveau livre, A History of Arab Graphic Design, que j’ai appris à m’attarder sur leur présence quotidienne.

Considéré comme le doyen de la calligraphie arabe, Sayed Ibrahim était un pionnier du début du XXe siècle et un graphiste dont le travail précède l’invention du terme même de « graphisme ».

Les lettres de Sayed Ibrahim – qui a par ailleurs créé le logo actuel du journal Al Ahram ainsi que l’identité visuelle de grands noms comme Oum Kalthoum, l’ancien président Gamal Abdel Nasser et le « prince des poètes » Ahmed Chawqi – ornent encore aujourd’hui les rues du Caire.

« Avant la Première Guerre mondiale, la calligraphie était un art plus royal. Les calligraphes travaillaient pour la cour royale ou étaient chargés de transcrire le Coran et d’autres textes sacrés », explique à Middle East Eye Bahia Shehab à propos du boom des calligraphes survenu après la guerre, à l’origine de la naissance du graphisme dans la région.

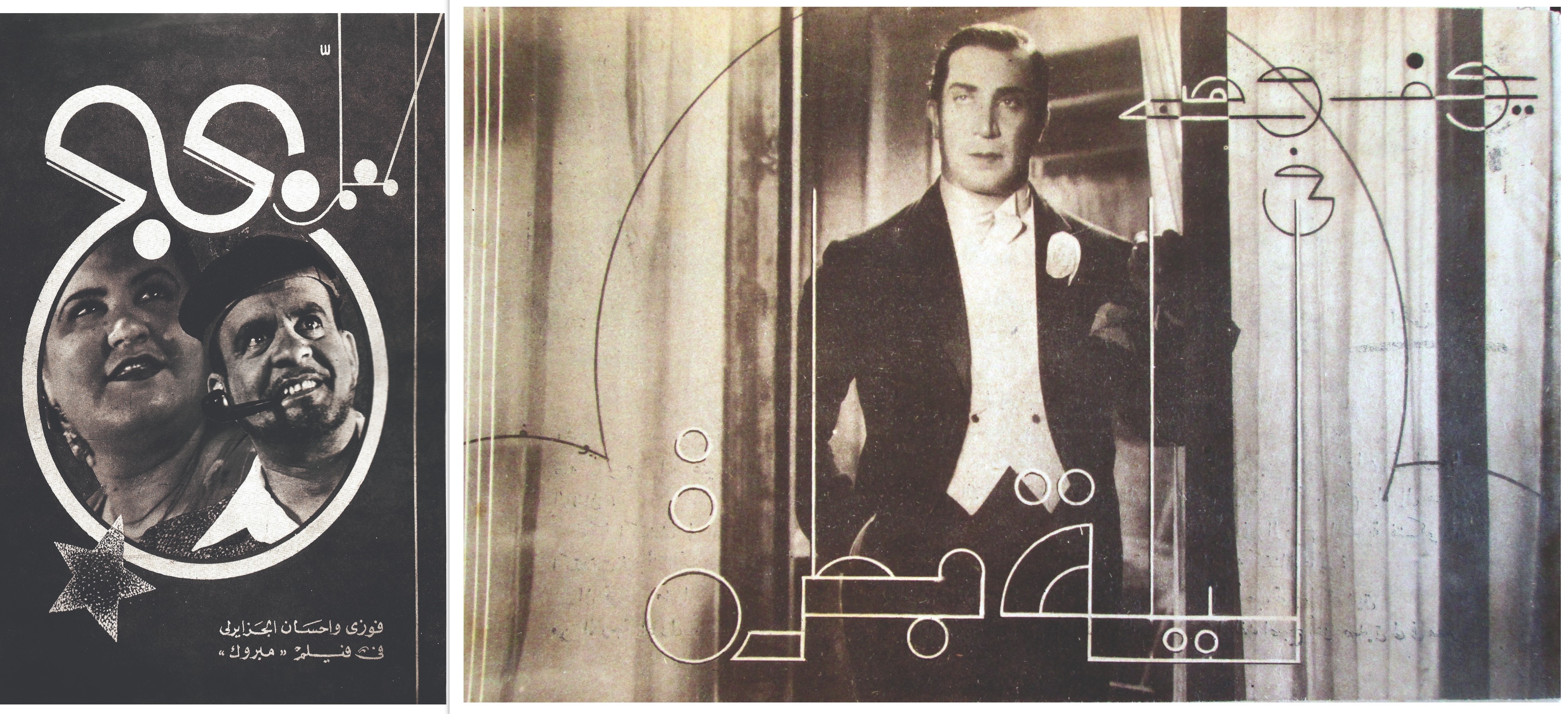

« Désormais – grâce au cinéma et aux marques qui ont émergé après la guerre –, leur travail est accessible à un public plus large. La calligraphie a commencé à apparaître dans les rues, au plus près du peuple. »

L’un des aspects les plus fascinants du livre de Bahia Shehab et Haytham Nawar relève justement du fait que lorsque l’on examine de plus près les graphismes qui nous entourent – les logos omniprésents, nos magazines d’enfance, les plaques de rue de Sayed Ibrahim au Caire et d’Omar Racim à Alger – le quotidien révèle un patrimoine culturel considérable.

Des manuscrits islamiques aux affiches des mouvements de solidarité avec la Palestine, en passant par les titres de films de l’âge d’or du cinéma, des générations de graphistes (dont certains que nous connaissons et beaucoup d’autres qui demeurent inconnus) ont laissé un riche héritage en matière de graphisme arabe que nous pouvons encore voir aujourd’hui.

Ce faisant, ils ont bâti des langages visuels uniques qui, trop souvent, ne sont pas appréciés à leur juste valeur, si ce n’est par des projets comme celui-ci.

Ce livre – un ouvrage de 400 pages écrit en quatre ans – est à la fois narratif et encyclopédique. Bien que le livre s’intéresse au XXe siècle et n’aborde qu’à peine les années 2000, l’ouvrage ne se résume pas à une chronologie des géants du domaine que le XXe siècle a connus. Il débute bien avant le début de l’œuvre du « père du graphisme arabe » Abdel Salam el-Sherif à la fin des années 1920 et ne se contente pas d’une approche biographique.

Il retrace plutôt (pour ne citer que quelques exemples) la longue lignée du langage visuel islamique, l’évolution de la machine à écrire arabe, la négociation des identités visuelles postcoloniales, les théories qui sous-tendent les motifs des drapeaux des pays arabes ou encore l’impact des troubles politiques sur le graphisme, le tout avec un souci du détail épatant.

Néanmoins, Bahia Shehab et Haytham Nawar ne cessent d’insister sur le fait que leur projet ne fait qu’effleurer la surface de l’histoire, qu’il y a beaucoup plus à découvrir sur les gens qui se cachent derrière la culture visuelle du monde arabe.

Dans leur prose, comme lors du lancement de leur livre au Caire et au cours de leur échange avec MEE, ils réitèrent ce sentiment qui sous-tend la dédicace du livre : « Aux graphistes arabes oubliés ».

Retracer la lignée

Ce sentiment d’oubli, celui d’une histoire qui s’est effacée dans la toile de fond de nos vies, est une problématique plus importante que mon appréhension occasionnelle à l’idée de mettre un nom sur les logos qui m’entourent. Eux-mêmes professeurs de graphisme, Bahia Shehab et Haytham Nawar ont abordé le projet sous forme d’outil éducatif conçu pour apprendre à leurs étudiants que le graphisme n’est pas – et n’a jamais été – une pratique étrangère importée au sein de leur culture.

« Lorsque j’étais étudiante à l’université américaine de Beyrouth il y a vingt ans, je regardais toujours les références de l’Occident qui laissaient croire que le graphisme était né là-bas, se souvient Bahia Shehab. Mais j’étais pleinement consciente que nous avions une tradition artistique islamique très riche, qui reposait également très fortement sur le graphisme. Mais où trouvait-on cela dans le discours mondial sur le graphisme ? »

Le magazine pour enfants Sindibad a été tellement lu qu’il a donné naissance à ce que l’on a appelé l’« école Sindibad »

L’un des aspects les plus marquants du livre est donc la reconstitution d’arbres généalogiques. Non seulement ces graphistes ont contribué à produire une culture visuelle, mais ils ont également coopéré.

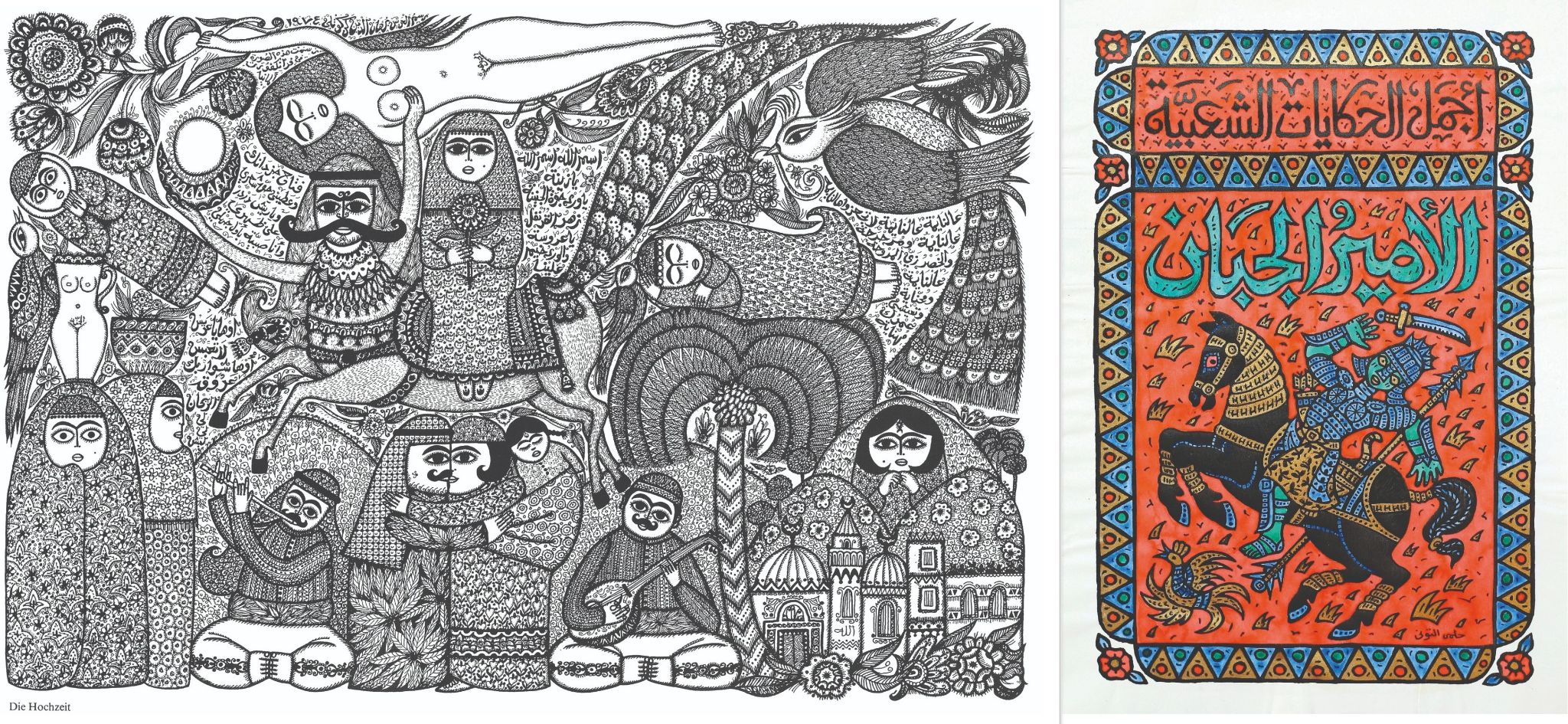

À travers cette présentation de l’histoire du domaine, nous pouvons également retracer les lignées stylistiques et épistémologiques entre les générations de graphistes, les conversations qu’ils entretenaient par-delà les frontières, ainsi que les écoles nées d’une ville, d’un style ou d’un magazine pour enfants à succès.

« Les graphistes de la première génération, celle de Hussein Bikar et Abdel Salam el-Sherif, étaient des écoles en soi », explique Haytham Nawar. Abdel Salam el-Sherif a beaucoup voyagé dans la région, laissant dans son sillage de nombreux protégés.

Le magazine pour enfants Sindibad, publié de 1952 à 1960, a été tellement lu que la génération d’artistes et de graphistes qui a grandi avec les couvertures de Hussein Bikar est devenue l’« école Sindibad », affirme Haytham Nawar.

Au-delà des affinités stylistiques et de l’impact global des motifs de artistiques islamiques, nombre des questions posées par plusieurs générations de graphistes étaient – et continuent d’être – fondamentalement politiques.

Ainsi, l’une des réponses les plus brûlantes à la question « Que représentons-nous en tant que graphistes arabes ? » se manifeste continuellement autour de la solidarité avec la Palestine, à tel point que le cinquième chapitre du livre est entièrement consacré à la relation entre le graphisme arabe et la résistance palestinienne, en se penchant plus particulièrement sur le monde des affiches de résistance.

Différentes générations de graphistes arabes se sont attaquées aux questions du colonialisme et de l’impérialisme à des fins différentes. Certains tels que le moderniste marocain Mohammed Melehi (1936-2020) et l’école de Casablanca sont allés à la racine même du problème en inventant des outils permettant d’utiliser du henné pour s’émanciper des peintures occidentales.

Beaucoup d’autres ont toutefois directement entrepris d’imaginer des visions nationales et régionales postcoloniales. « On accorde rarement aux graphistes le mérite qui leur revient pour avoir contribué à imaginer le passé et à le présenter au futur », indique Bahia Shehab, commentant le travail de Hussein Bikar, qui a illustré l’imaginaire de l’Égypte ancienne et les célébrations de la République arabe unie.

« Et pourtant, ils créent le langage visuel de l’époque. Dans le cas d’Hussein Bikar, il s’agissait de créer une image de l’Égypte ancienne dans ses couleurs d’origine, puis celle d’un État arabe unifié, au-delà des frontières nationales. »

Comment décider de ce qui doit être préservé ?

Le calligraphe libanais Kamel el-Baba fut un pilier de la calligraphie classique. Il a échangé avec le graphiste égyptien Sayed Ibrahim d’Égypte, œuvré sans relâche tout au long du XXe siècle pour enseigner l’écriture arabe et l’évolution de la calligraphie. Kamel el-Baba a également écrit l’ouvrage fondateur Ruh al-khatt al-’arabi (L’esprit de la calligraphie arabe) en 1983.

Également calligraphe commercial de premier plan, il a dessiné par exemple la tête de mât du quotidien libanais An Nahar, toujours utilisée aujourd’hui. Pourtant, lorsque Bahia Shehab et Haytham Nawar ont cherché son travail à Beyrouth, ils n’ont pas trouvé d’archives.

« Il ne restait rien, alors même qu’il était l’un des plus éminents calligraphes libanais, déplore Bahia Shehab. Une partie de nos recherches a donc souffert du fait que le type de travail effectué par ces calligraphes et graphistes n’était pas perçu comme important en raison de sa nature commerciale. »

Selon Haytham Nawar, cette question relève de la perception du graphisme en tant que tel, en particulier auprès de la génération plus âgée. « Les gens ne reconnaissent pas vraiment le graphisme comme un domaine en soi, indique-t-il. Parmi la génération désormais âgée de plus de 70 ans, rares sont ceux qui apprécieraient en réalité être identifiés comme des graphistes. Ils aiment être identifiés comme des artistes, surtout que la plupart d’entre eux ont fait de l’art avant d’intégrer le graphisme dans leur pratique commerciale. »

Plus qu’un simple sentiment de tristesse – face au fait que des archives comme celles de Kamel el-Baba soient perdues pour toujours parce qu’aucune valeur intrinsèque ne leur était attribuée –, cela soulève également une question importante : comment décider de ce qui est important et donc de ce qui doit être préservé ? Un œuvre de graphiste a-t-elle moins de valeur parce qu’elle est commerciale ? Ou est-ce seulement avec le recul que nous pouvons prendre ces décisions ?

C’est une question à laquelle Bahia Shehab et Haytham Nawar ont eux-mêmes réfléchi. Malgré la nature encyclopédique du livre, il ne rassemble en réalité que 30 % des données visuelles recueillies tout au long du projet. Ne pouvant en inclure qu’une fraction, les deux auteurs ont dû prendre des décisions difficiles et sont donc assis sur un trésor encore plus important que celui que renferme le livre.

De nombreuses œuvres encore inconnues

Si l’ouvrage ne compte que cinq femmes graphistes, les auteurs considèrent que ceci s’explique justement par le fait qu’il soit incomplet. C’est un début – un début puissant et en apparence complet –, mais cela ne reste qu’un début. Les auteurs soulignent par exemple les nombreux cas où on leur a parlé de femmes graphistes pour lesquelles aucune ressource n’a été trouvée.

Ainsi, l’artiste égyptienne Inji Aflatoun (1924-1989) aurait dessiné des affiches pendant son séjour en prison entre 1959 et 1963, mais personne n’a pu produire son travail. A History of Arab Graphic Design fonctionne donc aussi comme une sorte de chant des sirènes visant à faire ressortir de plus en plus d’histoires et de ressources.

« Déjà, au moment du lancement du livre, un homme est venu nous dire que son grand-père était l’un des premiers calligraphes soudanais et il avait des preuves que son grand-père avait dessiné des plaques de rue et des enseignes de magasins au Soudan il y a 70 ou 80 ans », raconte Haytham Nawar.

Bahia Shehab et Haytham Nawar, qui continuent d’ajouter des graphistes et des ressources à leurs archives toujours plus vastes, travaillent également sur la traduction arabe du livre – une nouvelle que les deux auteurs étaient ravis de partager avec MEE, cette traduction étant d’une importance capitale pour mettre leurs recherches à la disposition du public auquel elles s’adressent.

« Actuellement, il est très difficile d’utiliser l’arabe dans le domaine du graphisme, même pour la nouvelle génération », indique Haytham Nawar. « Ainsi, notre projet de traduction du texte consiste aussi en partie à traduire la terminologie du graphisme, les tendances et les écoles. Et vous pouvez imaginer à quel point cela serait bénéfique – non seulement pour l’histoire du domaine dans le monde arabe, mais aussi pour le domaine même. »

A History of Arab Graphic Design (en anglais) est disponible aux éditions AUC Press

Traduit de l’anglais (original) par VECTranslation.

Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].