Samia Henni : « Ce qui s’est passé est un crime contre l’humanité »

C’est un ouvrage dense, pointu, exigeant que Samia Henni, maîtresse de conférences à l’Université Cornell aux États-Unis, vient de publier. Tiré de sa thèse, Architecture de la contre-révolution. L’armée française dans le nord de l’Algérie (éditions B42, 2019) examine, point par point, comment l’armée française a façonné l’architecture du pays afin de contrôler la population. Au risque de camps de regroupement. Au risque de déplacements massifs de populations. Au risque de crimes de guerre et crimes contre l’humanité ?

Bien que ces camps aient été organisés dans les Aurès très vite après le début des « événements d’Algérie », leur existence n’a été révélée qu’en 1959. Il aura fallu la « fuite » du rapport rédigé par le tout jeune inspecteur des finances, Michel Rocard. Combien d’Algériens ont été soumis à ce traitement ?

Les chiffres varient mais selon les travaux historiques de Michel Cornaton, 3 250 000 personnes ont été enfermées dans des camps de regroupement – sur 9 000 000 d’« Indigènes » ou Arabes que comptait l’Algérie coloniale. Chiffre auquel il faut ajouter les Algériens assignés à résidence, en prison, en centres divers.

Samia Henni creuse, étaye et documente ce fait historique, retrace le fil aussi d’autres politiques d’urbanisme, d’autres stratégies architecturales. Des politiques qui avaient pour but, selon l’avancée de la guerre, de casser la solidarité de la population avec les combattants indépendantistes, de transformer durablement la société algérienne en masse atomisée et captive et, enfin, de maintenir sous des formes diverses un semblant de présence française après une indépendance qui semblait de plus en plus inéluctable. Au risque d’une rupture anthropologique profonde qui a durablement handicapé l’Algérie post-indépendance ?

Middle East Eye : Dès le prologue, vous parlez d’« autocensure de prévention » et de « censure institutionnalisée » sur le sujet traité par le livre. Que voulez-vous dire ?

Samia Henni : Je me suis heurtée à quelques difficultés dans la traduction de ce livre [de l’anglais au français]. Mais déjà avant, les difficultés rencontrées pour l’exposition « Discreet violence » sur les camps de regroupement français en Algérie, tirée de ce travail universitaire, avaient été une source de réflexion pour moi.

J’ai présenté cette exposition en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas, en République tchèque, aux États-Unis et en Afrique du Sud. Mais en France, des difficultés sont vite apparues. Cette exposition a suscité des intérêts certains. Des institutions culturelles publiques françaises ont été sollicitées pour accueillir l’exposition.

Le fait que des institutions françaises publiques n’aient pas voulu prendre le risque, était-ce une autocensure ou une censure institutionnalisée ? Je n’ai toujours pas de réponse

Mais de refus en réticences, personne n’a voulu prendre la responsabilité de montrer ce travail. Les commissaires rencontrés m’ont ouvertement dit que le risque était trop grand. Heureusement que l’artiste Kader Attia a vu l’exposition à Berlin et a voulu la présenter à La Colonie à Paris, un espace culturel privé.

Le fait que des institutions françaises publiques n’aient pas voulu prendre le risque, était-ce une autocensure ou une censure institutionnalisée ? Je n’ai toujours pas de réponse. Ces difficultés m’ont poussée à écrire ce prologue.

MEE : À partir de quelles sources avez-vous travaillé ?

SH : Ma famille, moi-même avons vécu dans les constructions issues de cette architecture de contre-révolution. J’ai grandi en voyant les traces persistantes de ces politiques coloniales en Algérie. Mais je me suis tenue à une stricte démarche universitaire avec un travail dans les archives militaires en France et en Algérie.

J’ai mené de nombreux entretiens avec des gens qui ont vécu dans ces camps mais aussi avec ceux qui ont pensé ces politiques d’architecture ou d’urbanisme, qu’ils soient civils ou militaires. J’avais pensé au début citer des extraits de leurs propos dans le livre. J’y ai renoncé très vite car j’ai senti que le sujet était trop sensible pour ces personnes et leurs réponses trop chargées de rancune, traumas, mauvaise conscience, censure.

Je ne voulais pas filtrer leur parole, pas plus que la retranscrire telle quelle. Certains étaient encore dans le déni total, comme ceux à qui je parlais de fil barbelé entourant ces camps de regroupement et qui niaient ce fait.

En travaillant avec des archives, la démarche a été très différente. Plus nuancée. Je pouvais révéler et étayer – en me basant sur des documents officiels, bien sélectionnés bien sûr – que ces camps existaient dès 1954. Et non 1957, comme certains chercheurs le prétendaient.

MEE : Effectivement, l’objectivité académique de votre livre est solide. Était-ce aussi pour éviter toute disqualification de vos recherches ?

SH : Ce livre a été écrit sur une longue période. Je savais qu’on allait voir dans ce travail celui d’une Algérienne écrivant sur la France. Je ne voulais pas qu’on disqualifie ce livre en France en y voyant une entreprise de victimisation ou d’accusation. Il s’agit d’Histoire et de faits. Des archives ouvertes au public permettent de les découvrir.

Il s’est agi pour moi de faire un travail scientifique et, ce faisant, de passer de la colère humaine à une transmission de faits avec la possibilité de plusieurs interprétations de ces faits. Il m’a fallu constamment recouper ces faits. Tout ce travail m’a permis de poser enfin que le colonialisme est un fait à déconstruire et à rendre accessible à tous.

MEE : Pour revenir aux sources utilisées, vous ne citez que des sources françaises, mais aucune algérienne. Pourquoi ?

SH : L’objectif, en utilisant majoritairement ces sources, a été de comprendre, selon le mot de Frantz Fanon, « la psychologie du colonialisme » de la part des institutions coloniales. J’ai voulu me concentrer sur ces sources pour mieux saisir aussi ce que la révolution algérienne ou la guerre d’Algérie a signifié pour la France. Car la guerre d’Algérie a été aussi ce que j’appelle une guerre française en Algérie.

Selon moi, le coup d’État avorté de mai 1958 [le coup d’État mené à Alger par des généraux français partisans de l’Algérie française] a été aussi et surtout une question française. Il y a eu la chute de la IVe République, puis la Ve est advenue, tout cela à cause de – ou grâce à – la guerre d’Algérie. Je voulais entendre la seule voix française, des mémoires de Jacques Soustelle et du général Charles de Gaulle aux documents officiels des institutions civiles et militaires françaises.

Je n’aimerais pas être la personne qui révèlerait les politiques révolutionnaires. Il est clair que les Algériens ont lutté contre l’armée française car cette guerre a duré de 1954 à 1962. Prenez le film La Bataille d’Alger. Le réalisateur a voulu rendre hommage à la révolution algérienne, dont il a montré la lutte.

Mais il a dévoilé aussi les techniques contre-révolutionnaires françaises. Or, ce film a pu être projeté par la suite dans des écoles militaires pour enseigner les techniques contre-révolutionnaires et révolutionnaires. Je n’aimerais pas que mon travail soit utilisé de la même façon, même si je sais que la vie d’un livre ne dépend pas de son auteure.

MEE : En quoi les politiques d’urbanisme ont-elles été, en Algérie, des politiques contre-révolutionnaires ?

SH : Ce mot contre-révolution est important car il était utilisé par l’armée française. Elle a parlé de guerre révolutionnaire/contre-révolutionnaire, guerre moderne, guerre subversive, guerre psychologique et même de guerre totale. Mais après la révolution algérienne, elle a utilisé les termes d’insurrection et contre-insurrection.

À travers des politiques urbaines, on a visé, organisé des populations civiles pour leur contrôle et dans un but de guerre

Pourquoi ce changement ? Car révolution signifiait la chute d’un pouvoir et d’un système établis. L’insurrection suppose juste un soulèvement temporaire et le terme est dépolitisé. J’ai utilisé le mot contre-révolution pour honorer et retrouver son pendant, le mot révolution. Je voulais montrer cette intersection entre les opérations militaires, les pratiques coloniales, l’architecture et l’urbanisme.

L’architecture est l’art de bâtir mais il est aussi celui d’organiser des terres et des populations. À travers des politiques urbaines, on a visé, organisé des populations civiles pour leur contrôle et dans un but de guerre.

MEE : Vous montrez que la guerre d’Algérie et les politiques coloniales contre-révolutionnaires sont aussi d’abord une bataille sémantique…

SH : L’armée française refusait de parler de camps et de concentration et utilisaient les mots centres et regroupement. On parlait d’événements et non de guerre. S’illustre là « l’écriture cosmétique » dont parlait Roland Barthes. Cette cosmétique qui faisait utiliser le mot pacification pour parler de guerre.

Même les militaires eux-mêmes, dans leurs écrits, usaient d’un langage particulier. Plus on montait dans la hiérarchie militaire, plus le langage se faisait cru et parlait de révolution, contre-révolution, guerre subversive – sans filtre.

MEE : Vous montrez aussi la confusion constante entre civil et militaire et entre population et combattant. Est-ce cette confusion qui explique cette architecture et cet urbanisme contre-révolutionnaires ?

SH : Absolument. La stratégie militaire est très intéressante car elle montre cette confusion. Par exemple, le plan de Constantine est présenté comme un plan de développement économique et social et de relance de l’industrie française en Algérie. Mais le général de Gaulle dit aussi que ce plan va aider à exploiter les richesses souterraines du Sahara algérien (pétrole et gaz).

J’ai voulu démontrer que ce plan était aussi une stratégique militaire, une relance de la guerre, mais autrement.

MEE : L’architecture et l’urbanisme comme continuité de la colonisation et de la colonialité par d’autres moyens ?

SH : Oui, et cela est très frappant avec l’arrivée de de Gaulle. Tous les plans d’urbanisme, les constructions diverses sont stratégiquement pensés pour maintenir et prolonger la présence de la France en Algérie. Même après l’indépendance, il s’est agi de pouvoir continuer à exploiter les ressources naturelles par ces divers plans non pas postcoloniaux mais néocoloniaux.

La signature des accords d’Évian n’a pas signifié la fin du colonialisme. Il fallait rester pour l’exploitation mais aussi pour les essais nucléaires […] Le colonialisme a pris le nom de coopération

La signature des accords d’Évian n’a pas signifié la fin du colonialisme. Il fallait rester pour l’exploitation mais aussi pour les essais nucléaires qui ont continué jusqu’en 1966. Le colonialisme a pris le nom de coopération.

MEE : Vous remontez le fil rouge d’une histoire algérienne qui passe par la guerre d’Indochine, puis par la Seconde Guerre mondiale. Vous le faites à travers les militaires et fonctionnaires français qui ont connu ces trois moments. Le cas le plus emblématique est celui de Maurice Papon...

SH : Papon a été fonctionnaire et collaborateur de Vichy. En tant qu’individu, il fait le lien entre nazisme et colonialisme. Après le régime de Vichy, il sert dans les colonies, en Algérie, puis il revient en France, nommé préfet de police de Paris. C’est lui qui ramène en métropole les officiers des Sections administratives urbaines utilisés en Algérie afin de faire la résorption des bidonvilles [relogements, officiellement, pour cause d’insalubrité, mais aussi pour lutter contre le développement du nationalisme] à Paris, Nanterre...

MEE : Ces politiques expérimentées en Algérie ont-elles essaimé ailleurs, en France métropolitaine puis dans d’autres pays ?

SH : J’ai essayé de montrer le rapport entre la résorption des bidonvilles en Algérie et celle en France, qui se sont quasiment faites en même temps. J’ai étudié le parcours de Paul Delouvrier. C’est lui qui a été chargé de la mise en application du plan de Constantine en Algérie. Puis il est nommé à Paris et est chargé de réaménager Paris et ses alentours. On lui doit la création des nouvelles villes, des grands ensembles et de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région parisienne. C’est la continuité de politiques expérimentées en Algérie et ramenées dans l’Hexagone, où elles sont officialisées et généralisées.

Pour l’international, l’école française de la contre-insurrection [doctrine militaire qui vise à obtenir le soutien de la population dans le cadre d’un conflit opposant un mouvement insurgé à une force armée, théorisée pour la première fois par l’armée française pendant la guerre d’Algérie] a vu certains éléments rejoindre l’OAS [l’Organisation de l’armée secrète, organisation politico-militaire clandestine française, créée le 11 février 1961 pour la défense de la présence française en Algérie par tous les moyens, y compris la violence à grande échelle].

Ils ont essaimé ailleurs, des États-Unis en Amérique du Sud, exportant leurs méthodes et « savoir-faire ». En pleine bataille d’Alger, une réunion avait été organisée à Buenos Aires entre officiers français, nord-américains et sud-américains pour internationaliser les méthodes développées en Algérie.

J’ai voulu faire une démonstration en partant des textes militaires. Ceux-ci développaient d’abord une pratique qu’ils théorisaient ensuite. Ces politiques de contre-insurrection ont persisté, exportées aux États Unis, en Afghanistan, en Irak, en Bosnie et au Kosovo. Ce sont des politiques qui existent encore. Cela trace un lien entre fascisme d’une part, et colonialisme et impérialisme d’autre part. Faire ce lien est une façon de faire cesser les refus de voir ce qui, dans le présent, relève de ces politiques coloniales.

MEE : Vous citez d’ailleurs Michel Rocard qui, à l’occasion de la guerre d’Irak de 2003, republie son rapport sur les camps de regroupement en Algérie...

SH : Michel Rocard republie le rapport de 1959 car il comprend le lien entre la guerre d’Irak s’annonçant et les politiques coloniales déployées en Algérie. Il écrit alors que les problèmes politiques ne peuvent pas être résolus par des opérations militaires et qu’il ne faut surtout pas répéter les erreurs et violences du passé, un passé très proche.

MEE : Au passage, vous déboulonnez une figure de l’anticolonialisme qui semblait pourtant solide, celle de Germaine Tillion...

SH : Cette partie a été difficile à écrire pour moi. Je voulais interroger le fait que cette ethnologue internée à Ravensbrück [camp de concentration nazi en Allemagne], où sa propre mère est morte, n’ait pas vu les camps de regroupement dans les Aurès, où elle avait été missionnée par les autorités françaises. Je me suis plongée dans ses livres avec une seule question : pourquoi ? Pourquoi cette ancienne résistante, qui a lutté contre l’univers concentrationnaire nazi, n’a pas voulu dire.

On a pu lui poser cette question et Germaine Tillion a répondu qu’elle ne se considérait pas comme « témoin ». Or, les Aurès ont accueilli les premiers sursauts révolutionnaires et les premiers camps. Elle était présente dans cette région à l’époque. Plus tard, elle parlera de la torture mais pas des camps. Mais elle n’est qu’un exemple parmi d’autres de ceux qui ont refusé de voir et dire.

MEE : Quelles ont été les conséquences de ces politiques sur la jeune Algérie indépendante mais aussi après ?

SH : Ce qui s’est passé a été un crime contre l’humanité. Les conséquences se font sentir encore. Le nombre de gens déplacés est énorme. Trois millions de personnes ont été déplacées, en exode interne provoqué ou regroupées dans des camps. C’était un tiers d’une population qui comptait neuf millions d’Algériens en 1954 pour un million d’Européens.

Je fais référence aux chiffres proposés par Pierre Bourdieu et Michel Cornaton. L’armée française avait aussi quelques chiffres. Mais ils ne restent pas fiables. Comme ne le sont pas ceux des massacres du 8 juin 45 [dans les régions de Sétif et Guelma, considérés rétrospectivement comme le début de la guerre algérienne d’indépendance] et ceux d’octobre 61 [répression meurtrière, par la police française, d’une manifestation d’Algériens organisée à Paris par la fédération de France du Front de libération nationale].

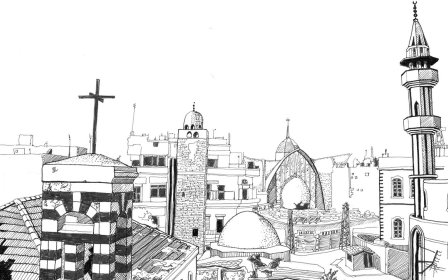

Ceux qui ont échappé aux camps ont été mis dans des logements dits semi-urbains, mal construits, comme des cellules. Ces politiques ont défiguré le paysage urbain et rural du pays mais surtout déraciné des millions de personnes. Cela a eu des conséquences sociales, économiques mais aussi anthropologiques et psychologiques. Cela a déstructuré les cellules familiales.

Il s’agissait de casser les solidarités. Réduire l’espace habitable signifiait réduire les tailles des familles, leur imposer un modèle de vie à la française

Les logements du plan de Constantine, par exemple, étaient des appartements très petits. Or, les familles algériennes sont intergénérationnelles. Ce modèle familial était impossible dans ces tout petits logements. Mais les autorités françaises étaient très stratégiques avec ce plan : il s’agissait de casser les solidarités. Réduire l’espace habitable signifiait réduire les tailles des familles, leur imposer un modèle de vie à la française. Il y a eu aussi une déculturation de ces familles déplacées.

MEE : Voyez-vous un lien entre les débats actuels en France sur le voile, la place de l’islam, etc. comme les symptômes d’une histoire algérienne passée, mais qui ne passe pas ?

SH : J’essaie de comprendre le présent à travers l’évolution des mots. En Algérie, on a appelé les Algériens les indigènes, avec le code de l’indigénat. Après la Seconde Guerre mondiale, après la chute du fascisme, ce n’était plus tenable de maintenir un tel code. Mais le terme « musulman » est venu remplacer le terme indigène.

Cette obsession de la femme musulmane aussi se retrouve dans des directives militaires qu’ils appelaient « Action sur les milieux féminins en Algérie ». C’est un processus colonialiste, raciste et orientaliste qui se retrouve dans diverses directives coloniales qui ne concernaient que les femmes algériennes.

Il me semble évident que l’islamophobie est en lien avec la colonisation, cette guerre de la France en Algérie et cette guerre globale contre le terrorisme.

Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].