Le bon moment pour un bain de sang à Alep ? Selon Poutine, oui

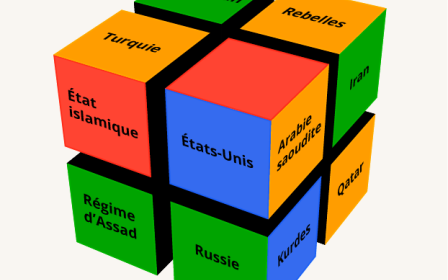

Cela fait bientôt un an que Vladimir Poutine a créé une petite surprise à Washington en entrant dans la guerre civile en Syrie en tant que combattant actif aux côtés de Bachar al-Assad.

À travers leurs bombardements, les Russes pouvaient alors prétendre avoir sauvé Damas et le régime de sa chute, d’avoir rouvert la route côtière menant à Lattaquié et d’avoir libéré Palmyre. Poutine a déjà déclaré que la mission était accomplie et a rapatrié la plupart de ses bombardiers. Aujourd’hui, il les renvoie tous à l’assaut de l’est d’Alep.

À l’époque, Sergueï Lavrov et John Kerry se berçaient mutuellement dans l’illusion qu’ils pouvaient se diriger en toute désinvolture vers la table de conférence de Genève, alors que ni le ministère russe des Affaires étrangères, ni le département d’État ne prenaient les choses en main. L’obstacle a été le bombardement américain de positions du régime syrien à Deir ez-Zor le 17 septembre, un acte pour lequel les États-Unis ont présenté des excuses, mais qui, selon les Russes, était délibéré.

Tout comme en Ukraine (une guerre séparatiste pour laquelle Moscou, les nationalistes ukrainiens et les négociateurs européens ont tous du sang sur les mains), Poutine, le grand opportuniste régional, a vu une opportunité : achever Alep et, dans le même temps, une guerre qui dure depuis cinq ans et demi. C’est du moins ce qu’il pense.

Un feu qui ne s’éteint jamais

Les généraux russes pensent qu’ils ont déjà fait ce qu’ils font à Alep. Pour quiconque a été témoin des bombardements de Grozny – en 1994 et en 2000 –, les images observées dans l’est d’Alep n’ont rien de nouveau.

À en juger seulement par l’histoire récente, je ne miserais pas beaucoup d’argent sur le fait qu’une intervention russe permettra de porter le coup de grâce

L’utilisation de bombes thermobariques ou à vide (explosions qui absorbent l’oxygène de l’air dans un rayon de 500 mètres), le phosphore, les doubles frappes, les milices contestables, le ciblage d’hôpitaux, de marchés, de mosquées et de tout endroit où les civils se rassemblent en temps de guerre – la Russie a essayé tout cela auparavant en Tchétchénie.

La brutalité de la contre-insurrection russe en Tchétchénie a eu un effet. Elle a divisé un mouvement soufi séparatiste nationaliste, présent par intermittence depuis l’époque tsariste, en deux factions. Le premier a été exilé et est devenu inactif. L’autre est devenu le noyau dur de l’État islamique dans le Caucase du Nord et forme une source de combattants étrangers pour l’État islamique à Raqqa.

La Russie n’a jamais éteint ce feu. Il continue de brûler dans les républiques russes à majorité musulmane, comme le Daghestan et l’Ingouchie, et éclatera à nouveau au moment où Moscou desserrera l’étau sur le Caucase du Nord. Dans un sens, Poutine a raison de penser qu’il combat désormais le même ennemi dans l’est d’Alep qu’il y a seize ans à Grozny. C’est celui qu’il a lui-même créé.

Alep n’est cependant pas Grozny. Elle ne se trouve pas au bord de la steppe russe. C’est une des trois grandes villes sunnites qui, comme Bagdad et Mossoul, connaîtront un nouvel exode majeur des civils sunnites si Bachar al-Assad, le Hezbollah et les brigades al-Qods des Gardiens de la révolution islamique iraniens parviennent à leurs fins.

Poutine suppose que la chute d’Alep sera un moment crucial dans la guerre civile. Il suppose que la chute d’une ville sunnite aux mains de milices chiites contrôlées par le régime et deux autres intervenants étrangers, le Hezbollah et l’Iran, signifierait la fin de la partie pour les rebelles syriens.

À en juger seulement par l’histoire récente d’Alep, Homs, Mossoul, Falloujah et Ramadi, je ne miserais pas beaucoup d’argent sur le fait qu’une intervention russe permettra de porter le coup de grâce. Ces villes sont tombées et ont été reprises plus souvent que Poutine et Barack Obama se sont rencontrés. Ce qui vaut pour les limites de la force cinétique des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni en Irak vaut aussi pour la Russie, l’Iran et le Hezbollah.

Compte tenu de la puissance de feu féroce à laquelle elles ont fait face, les forces de combat combinées des factions rebelles syriennes ont remarquablement bien résisté. Même sous un bombardement massif, les lignes de front à Alep n’ont pas encore autant bougé que prévu.

La question n’est pas le nombre de combattants à la disposition des forces rebelles. La question était celle du factionnalisme, qui a été résolue par l’unité forgée face à un assaut tous azimuts. C’était également celle de la qualité des armes qu’Obama a laissé entrer, dans le cadre d’une politique visant à faire en sorte que les forces rebelles soient assez fortes pour résister, mais pas assez pour l’emporter. Obama a toujours eu peur de ce à quoi ressemble la victoire en Syrie.

Les chiens sont lâchés

Alors que les États-Unis quittent Genève, les chiens sont désormais lâchés. Les financeurs clés des milices rebelles – l’Arabie saoudite, la Turquie et le Qatar – seront plus libres d’acheminer des armes vers le champ de bataille.

Poutine dresse l’économie de la Russie contre celles de la Turquie et de l’Arabie saoudite ; dans de telles circonstances, ce n’est pas très judicieux

Ensuite, avec le départ des États-Unis, l’Arabie saoudite, la Turquie et le Qatar interviendront encore plus. Les forces turques sont déjà tout près de l’est d’Alep. Si celles-ci reprennent al-Bab à l’État islamique, elles seront à quelques kilomètres.

Arrivant de nulle part après avoir été apparemment éclipsé par son jeune neveu, le prince héritier saoudien Mohammed ben Nayef s’est soudainement affirmé. Il est apparu à Washington et il y a peu à Ankara. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a nié que les deux hommes avaient discuté de l’idée d’un armement destiné aux rebelles. Je ne dispose d’aucune information permettant de contredire cela ; néanmoins, dans le contexte du retrait des États-Unis de la Syrie, il s’agissait d’une rencontre importante.

Si je ne me trompe pas, et si la Russie échoue à porter le coup de grâce rapide à la cause rebelle espéré par Poutine, cela signifie qu’il doit penser au long terme. Or il ne dispose pas d’une économie capable de soutenir une intervention étrangère à long terme. Poutine et son groupe d’oligarques n’ont jamais réussi à sevrer l’économie russe de ses revenus du pétrole et du gaz.

La décennie « opulente » caractérisée par l’extrême richesse de certains en Russie est révolue et ne reviendra pas. Les grues ont cessé de ronronner autour de Moscou. À la vitesse à laquelle Poutine dilapide ses réserves de change, il n’en reste que pour deux ans. L’Arabie saoudite dilapide également ses réserves de change. Mais elle a plus de temps et plus d’options.

À travers un engagement militaire à long terme en Syrie, Poutine dresse dans les faits l’économie de la Russie contre celles de la Turquie et de l’Arabie saoudite ; dans de telles circonstances, ce n’est pas très judicieux.

La catastrophe arrive

La Syrie a été fructueuse pour Poutine à un certain nombre de niveaux. Cela a permis de prendre Obama à contre-pied, ce qui est toujours un plus pour Poutine. Un rôle clé à Genève aurait pu s’avérer être un billet retour pour sortir de l’isolement international forcé par le conflit ukrainien. Cela a sauvé Assad. Cela a persuadé Obama d’éviter l’effondrement de l’État syrien, même au prix du maintien d’Assad dans un gouvernement de transition d’après-guerre.

La Russie post-communiste n’est pas et ne pourra jamais redevenir ne serait-ce que l’ombre de la puissance mondiale que l’Union soviétique était autrefois

Au lieu de cela, dans une rafale de manœuvres tactiques, Poutine façonne une catastrophe stratégique pour la Russie. Avec l’annulation de l’accord portant sur la destruction du plutonium, il a plongé les relations russes avec l’Amérique à son plus bas niveau de confiance mutuelle depuis Andropov, certainement à l’époque pré-perestroïka de Gorbatchev.

La mentalité du gagnant qui remporte tout a sans aucun doute joué son rôle dans l’Amérique post-guerre froide et chez ses alliés de l’OTAN. L’OTAN n’est pas la victime innocente du revivalisme nationaliste de Poutine. Elle en est l’une des sources. Mais la Russie post-communiste n’est même pas l’ombre de la puissance mondiale que l’Union soviétique était autrefois. Pendant la majeure partie de sa présidence, Poutine a employé la force militaire de manière instinctive et par faiblesse, non pas de manière stratégique et par puissance. Il n’y a qu’une force militaire qui puisse fonctionner et se maintenir en tant que puissance mondiale, et celle-ci appartient à la personne assise dans le bureau ovale.

Poutine pense peut-être que le moment est excellent pour un bain de sang à Alep. Obama, qui a défini sa présidence sur la base du retrait de l’intervention étrangère, n’a pas la volonté, ni le temps de résister. Il faudra des mois avant qu’un nouveau président soit élu, et si, comme la Russie le craint, Hillary Clinton s’installe à ce poste, alors Poutine pourrait bien calculer qu’une fenêtre se fermera bientôt en Syrie.

Sur le plan stratégique, ni la Russie, ni l’Iran, ni un régime croupion sectaire à Damas qui a mené une guerre ayant tué jusqu’à 470 000 de ses propres citoyens et forcé 4,8 millions d’autres citoyens à fuir ne peuvent dominer un pays majoritairement sunnite et soutenu par les deux puissances régionales que sont la Turquie et l’Arabie saoudite.

Les modalités du retour de Poutine à Genève sont pour lui une question importante. Mais s’il réfléchit au-delà du prochain coup de maître tactique, il pourra très bien parvenir à la conclusion que la pire chose qui pourrait arriver à la Russie serait la chute de l’est d’Alep. Ce ne serait pas la fin d’un cycle de cinq ans et demi, mais le début d’un nouveau cycle de cinq ans et demi.

- David Hearst est rédacteur en chef de Middle East Eye. Il a été éditorialiste en chef de la rubrique Étranger du journal The Guardian, où il a précédemment occupé les postes de rédacteur associé pour la rubrique Étranger, rédacteur pour la rubrique Europe, chef du bureau de Moscou et correspondant européen et irlandais. Avant de rejoindre The Guardian, David Hearst était correspondant pour la rubrique Éducation au journal The Scotsman.

Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que leur auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique éditoriale de Middle East Eye.

Photo : le président russe Vladimir Poutine arrive au Kremlin, à Moscou, pour rencontrer le secrétaire d’État américain John Kerry, le 24 mars 2016 (AFP).

Traduit de l’anglais (original) par VECTranslation.

Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].