Le siège de Damas : le quotidien au cœur de la guerre brutale en Syrie

Je me suis rendu en Syrie sous les auspices du ministère de l’Information du gouvernement Assad, accompagné la plupart du temps par un garde du corps gouvernemental. Je n’avais pas d’autre moyen d’entrer dans le territoire contrôlé par le gouvernement. Je ne pouvais pas entrer dans les autres zones pour observer les dégâts qui y ont été causés par le gouvernement et recueillir des témoignages de ses victimes. Je reconnais ainsi le caractère sélectif de mon compte rendu, mais celui-ci est authentique et j’estime que les personnes que j’ai rencontrées méritent que leur histoire soit racontée.

Cela aurait pu être un mariage mondain à Londres, Milan ou Paris. Au lieu de cela, l’événement qui a rassemblé les foules a eu lieu au cœur du quartier chrétien de Damas. Les hommes portaient des costumes de cérémonie, les femmes étaient vêtues de robes élégantes. Alors que la cérémonie solennelle a ensuite donné lieu à une fête joyeuse dans un hôtel du centre-ville, la guerre civile brutale qui ravage le pays semblait ne pas exister.

Pourtant, toutes les personnes à qui j’ai parlé avaient subi des malheurs ou des drames. Certaines personnes avaient été kidnappées. Beaucoup avaient perdu leur commerce. D’autres avaient reçu des menaces de mort. Toutes étaient résignées à la possibilité, voire dans certains cas à la probabilité, d’une mort subite.

Sans exception, mes interlocuteurs avaient tous subi la perte d’amis et de proches au cours du conflit. Le marié était déjà parti en Allemagne. Il m’a dit qu’il espérait que sa nouvelle épouse le rejoindrait. Certains invités avaient déjà quitté la Syrie et étaient rentrés pour le mariage. Presque tous ceux à qui j’ai parlé envisageaient d’émigrer.

Une étudiante en médecine de 22 ans m’a raconté comment sa vie avait changé après près de cinq années de guerre :

« Avant, je marchais dans la rue et je connaissais la moitié des gens que je croisais. Aujourd’hui, les gens autour de moi ne sont pas ceux que j’avais l’habitude de voir. La plupart de mes amis ont émigré. Des gens de l’extérieur sont arrivés. C’est comme si Damas était ma maison et ne l’était plus en même temps. »

La jeune femme a expliqué comment les réfugiés en provenance du reste de la Syrie avaient changé son école de médecine de Damas : « Avant, il y avait deux élèves par chambre. Maintenant, il y a six, sept voire huit filles dans une chambre minuscule. »

L’un des placeurs a raconté que sa famille était riche, mais que leurs entrepôts à Alep avaient été détruits.

La route menant à la ferme familiale, située à 70 km au nord-ouest, est souvent attaquée par les rebelles, le coinçant ainsi à Damas, a-t-il expliqué.

Il a également été tenu en joue, battu et dépouillé il y a tout juste un mois. Il m’a raconté que quatre de ses amis et de sa famille proches avaient été tués au cours de l’année précédente : un de ses proches, un soldat, a été tué au combat, tandis que les autres ont été touchés par des frappes de mortier. Je lui ai demandé s’il avait envisagé de partir.

« Non. La Syrie est un pays charmant. J’ai reçu des offres pour travailler à l’étranger, mais je ne vais pas y aller. C’est ma ville natale. Elle s’appelle Damas. »

Une ville assiégée

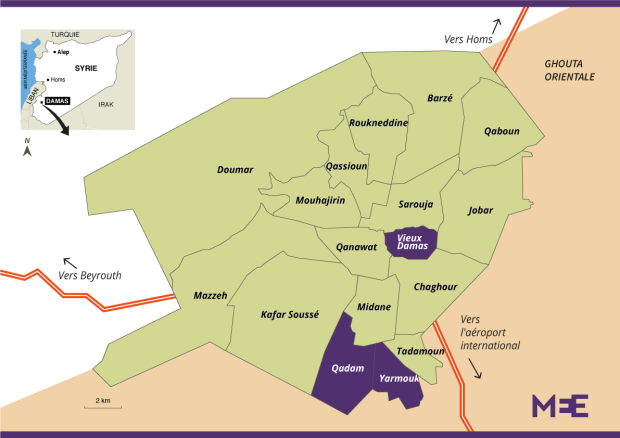

Damas est assiégée. Il n’y a que trois routes entièrement sûres qui permettent de quitter la ville : la première, fortement gardée, est en direction de Beyrouth, tandis que les autres mènent vers le sud, vers l’aéroport (il y a des vols réguliers en direction des pays du Golfe et de la Russie, mais pas en direction des États occidentaux). La route principale vers Homs, au nord, a été coupée lors de mon voyage en raison d’activités rebelles, mais nous avons trouvé rapidement une alternative, bien que ce fût un chemin tortueux.

Tentons brièvement une expérience mentale et imaginons Damas à Londres.

Le secteur central, qui s’étend de Hammersmith et Whitechapel jusqu’à St. John’s Wood et Islington, est suffisamment sécurisé (mis à part le bruit sourd des mortiers qui tombent chaque jour).

Les Londoniens peuvent partir vers l’ouest en toute sécurité par l’autoroute M4, vers l’aéroport d’Heathrow et au-delà, tant qu’ils sont prêts à tolérer de longs temps d’attente aux postes de contrôle. La M1 en direction du nord est également sûre, même si l’autoroute peut être coupée subitement par une attaque rebelle.

Toute la ville de Croydon est entre les mains de groupes armés, dont certains sont alliés à al-Qaïda, tandis que Brixton a été réduite à un amas de décombres. Seuls quelques réfugiés désespérés, fouillant parmi les ruines, y vivent désormais.

Une bataille féroce fait rage pour le contrôle des rues et des places en ruines de Clapham, d’où les combattants rebelles lancent sans relâche des frappes de mortier vers Whitehall, Westminster et Mayfair. Les riches gestionnaires de fonds spéculatifs et financiers des sociétés qui peuplent ces secteurs sont partis depuis longtemps.

Pendant ce temps, les hommes armés du groupe État islamique, pour beaucoup étrangers, terrorisent les habitants de Richmond et de Wimbledon. Dans ces secteurs, des milices de citoyens ont été formées pour combattre les groupes armés qui (selon les loyalistes du gouvernement) sont financés et approvisionnés par les États voisins.

Revenons-en maintenant à Damas : la ligne de front entre les forces rebelles et gouvernementales forme une courbe qui entoure la plupart de la ville. Parfois, une rue unique fait la démarcation ; ailleurs, c’est un terrain vague.

Descendez une rue où tout semble indiquer que la vie suit son cours (commerces, voitures, cafés), puis quittez-la, et vous entrez dans un monde parallèle fait de sacs de sable, de postes de surveillance, d’hommes armés et de bunkers.

Accompagné de membres des Forces de défense nationale (FDN) – des milices locales qui se sont soulevées spontanément pour défendre les communautés locales –, j’ai pris la route vers la banlieue industrielle d’al-Qadam, au sud-ouest de Damas.

Moins d’une minute après avoir quitté un grand axe très fréquenté, nous nous sommes baissés pour éviter des tirs en provenance de positions de snipers de l’État islamique, à seulement 270 mètres du camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk (les forces gouvernementales l’ont brutalement assiégé avant qu’une grande partie du camp ne passe sous le contrôle de l’État islamique), de l’autre côté du parc pour enfants.

Les miliciens m’ont raconté qu’ils ont subi des attaques incessantes de l’État islamique et ont affirmé avoir tué deux de leurs combattants la veille.

La vie sur le front

Dans une rue adjacente, peut-être 90 mètres derrière la position de front la plus proche, un groupe de femmes sirotaient un thé à base de plantes à l’ombre d’un figuier.

La plus âgée d’entre elles, Amali, m’a raconté que deux jours auparavant, son réservoir d’eau avait été touché par une balle de sniper, ce qui avait détruit sa source d’eau et provoqué une inondation.

« Je l’ai réparé et je ne suis pas apeurée, a-t-elle affirmé. Je vis ici depuis 40 ans et je ne partirai pas. »

« Beaucoup des nôtres ont été tués. Mon cousin. Mon neveu. Le fils de mon cousin. Ils lui ont tranché le cou, artère après artère. Nous ne quitterons pas notre pays comme le peuple palestinien. Nous resterons ici. »

Elle m’a emmené dans sa maison pour me montrer les dégâts. Les murs extérieurs étaient criblés de balles. Ni Amali, ni ses voisins, ne peuvent monter les escaliers menant au deuxième étage de leur maison, de peur d’être abattus.

Presque tous les Damascènes sont conscients qu’ils pourraient être touchés à tout moment. « C’est une question de chance. Je sens que je joue avec ma vie », m’a confié une jeune étudiante.

J’ai demandé mon chemin à un vieil homme dans une rue du nord de Damas. « Quand je sors de ma maison, je ne sais pas si je pourrai rentrer, m’a-t-il dit. Nous ne savons pas ce qui se passera demain, le mois prochain, l’année prochaine ou dans dix ans. »

« Aujourd’hui, la normalité en Syrie, c’est la mort », a ajouté un homme aux environs. « Ce qui est anormal, c’est de vivre. »

Cela faisait dix-huit mois que je n’étais pas venu à Damas. La vie dans la ville est devenue plus difficile et plus dangereuse. Les gens sont usés par le conflit, les pénuries et le danger. Ils ne voient pas la fin des combats. Ils se sentent isolés et abandonnés par le monde extérieur.

Quand je suis arrivé dans la ville il y a trois semaines, je me suis demandé où j’allais séjourner. Des collègues journalistes m’ont suggéré le Four Seasons, au centre-ville, souvent utilisé par les Nations unies et les médias internationaux.

Toutefois, il fait partie de ce que certains appellent la « zone verte », c’est-à-dire qu’elle est isolée de la réalité de la vie qui se déroule autour. Fait tout aussi rebutant, l’hôtel facture 500 dollars la nuitée, ce qui est bien au-delà de mes moyens.

J’ai trouvé un hôtel dans la vieille ville fortifiée. Le directeur de cet hôtel vieux de plusieurs siècles, avec une belle cour intérieure qui fait la renommée de Damas, m’a raconté qu’avant la crise, Dar al-Yasmin était toujours plein de touristes.

Après cinq années de conflit, les chambres étaient pour la plupart fermées. Pas de nourriture ni de boissons, et un robinet crachotant faisait office d’eau courante. Pendant plus de la moitié du temps, il n’y avait pas d’électricité, et la plupart des nuits, je me couchais en m’éclairant à l’aide de mon téléphone portable.

Quand je partais de l’hôtel le soir, il n’y avait pas d’éclairage dans les étroites allées pavées. Les gens trébuchaient à la lumière de leur torche. La vieille ville a en effet pris soudainement un aspect très médiéval.

En séjournant à cet endroit, j’ai pu partager la vie des Damascènes ordinaires. Outre les pénuries d’eau et d’électricité, le problème le plus évident était les tirs de mortiers.

Au cours des nombreuses interviews que j’ai effectuées, ils formaient un bruit de fond sourd à quelques minutes d’intervalle, nous rassurant dans la plupart des cas en tombant loin et en n’explosant qu’occasionnellement à proximité avec un bruit assourdissant.

Les Damascènes les ignorent et ne lèvent même pas les yeux lorsqu’ils tombent. Aucun endroit n’est épargné par les frappes de mortiers (bien que très peu atteignent le cœur de la ville). Elles tombent aussi bien sur les secteurs musulmans sunnites que sur les secteurs chrétiens ou alaouites.

Par exemple, lorsque j’ai visité la Grande Mosquée des Omeyyades, au cœur de la vieille ville, j’ai constaté que l’édifice avait été touché à plusieurs reprises ; la frappe la plus récente est survenue il y a environ trois mois, quand un tir de mortier a atterri dans la cour près de l’entrée, tuant deux ouvriers.

Les frappes de mortiers tombent sans avertissement et ont tendance à arriver en séquence : on m’a prévenu que si un tir de mortier tombe dans les parages, il est préférable de s’abriter, car un autre peut être en train d’arriver. L’objectif est de miner le moral des Damascènes et les forcer à quitter Damas.

Le jour de mon arrivée, des frappes de mortiers ont tué trois étudiants et blessé 25 autres, alors qu’ils venaient de terminer leurs examens de fin d’année à la faculté de Génie mécanique.

Je suis allé à l’hôpital rendre visite à l’un des survivants, un étudiant en ingénierie de 20 ans. Il se remettait de blessures graves subies à l’abdomen et au thorax.

« Je n’avais pas de pistolet dans la main, a-t-il dit. Nous ne combattions personne. Nous sommes à l’université. »

Il a fait part de sa détermination à « retourner à [sa] faculté avec [son] papier et [son] stylo ». « Je veux prouver que je n’ai pas peur et que je peux continuer une vie normale. »

Les pourparlers ont commencé entre les milices pro-gouvernementales et les rebelles

Il y a beaucoup de groupes rebelles qui luttent contre le président Bachar al-Assad. À Damas, ils peuvent être divisés en deux grandes catégories : ceux qui veulent remplacer le gouvernement Assad tout en conservant l’État syrien existant, et ceux qui veulent remplacer Assad par une forme de théocratie.

L’Armée syrienne libre (ASL), mise en place au cours des premiers mois de la guerre, était de loin le représentant le plus important de la première catégorie. Composée en partie d’officiers de l’armée qui avaient fait défection, elle recevait le soutien de l’Occident.

Au cours de la guerre, l’ASL a connu une série de revers qui l’ont paralysée. Elle a constamment cédé du terrain à des mouvements djihadistes décidés à oblitérer la conception moderne et constitutionnelle de la Syrie en tant que pays laïc.

À Damas, l’État islamique a commencé à progresser au cours des douze derniers mois, apportant à la guerre une nouvelle dimension d’horreur pure. Les miliciens pro-gouvernementaux m’ont expliqué que, contrairement aux djihadistes du Front al-Nosra ou de Jaysh al-Islam, il ne peut y avoir de négociations avec l’État islamique.

La montée de l’État islamique a toutefois entraîné un rapprochement spectaculaire entre les factions rebelles et gouvernementales. Un contact des Forces de défense nationale m’a emmené à un avant-poste militaire dans l’ouest de Damas pour rencontrer un des leaders du bataillon local de l’Armée syrienne libre.

Les deux hommes m’ont expliqué qu’après trois ans de combats, ils avaient commencé à négocier. Ce combattant grisonnant de l’ASL, que j’appellerai Abdullah, m’a raconté qu’il avait rejoint l’opposition dans son quartier natal d’al-Qadam (un quartier périphérique de Damas) au début de la guerre avec d’autres membres de sa tribu qui étaient scandalisés par la réaction brutale de l’État au début de la rébellion.

Abdullah et ses amis avaient passé trois ans à combattre les forces gouvernementales qui avaient laissé en ruines le quartier d’al-Qadam, voisin de Yarmouk. Les habitants indiquent que la population de 110 000 habitants a été réduite à seulement 6 000 habitants.

Ces derniers mois, cependant, de nombreux combattants de l’ASL avaient viré de bord pour combattre aux côtés des forces gouvernementales, a-t-il expliqué.

« Nous avons vu que les hommes que nous combattions étaient des Syriens. Il n’y avait pas de Hezbollah. Notre dernière bataille a été très sanglante. Il y a eu beaucoup de morts. Après la fin de la bataille, nous avons échangé les corps. Puis les pourparlers ont commencé. »

Dans un premier temps, ces pourparlers étaient chargés de suspicion. Lors de la première rencontre, certains chefs rebelles portaient un gilet-suicide prêt à exploser s’ils étaient tués dans le but de contourner le danger d’embuscade. On m’a dit que ces gilets comportaient un capteur spécial qui les faisait exploser en cas d’arrêt de la respiration.

Le chef de l’ASL a expliqué que c’est au moment où l’État islamique est arrivé dans le quartier, il y a quelques mois, que « nous avons convenu que le véritable ennemi est l’État islamique ».

Il a ajouté qu’il était allé voir un chef de l’État islamique, un Irakien dénommé Abou Salem, pour lui demander : « Pourquoi voulez-vous nous tuer ? Nous sommes musulmans. Nous sommes des gens comme vous. Pourquoi n’attaquez-vous pas directement le gouvernement ? »

Abou Salem a répondu : « Que faites-vous si vous avez un serpent à l’intérieur de votre maison et à l’extérieur ? Lequel tuez-vous en premier ? Le serpent à l’intérieur. »

La situation était très dangereuse et instable. Le jour où j’ai rencontré le combattant de l’ASL, ce dernier m’a indiqué que l’État islamique venait de poser un ultimatum qui « exigeait que les gens d’al-Qadam se joignent à eux. Si nous refusions, ils nous combattraient et déclareraient al-Qadam comme étant un État de l’État islamique. »

L’ASL a décliné l’offre. Puis les mauvaises nouvelles sont tombées. Un groupe de combattants de l’ASL avait fait défection après que l’État islamique avait « acheté une rue » à al-Qadam en gagnant leur loyauté avec de l’argent et des armes.

Ce qui n’était pas si surprenant : l’État islamique paie beaucoup plus. Des combattants de l’Armée syrienne libre m’ont expliqué que les combattants de l’État islamique étaient payés 80 000 livres syriennes (250 dollars) par mois, alors qu’eux n’étaient payés que 5 000 livres (environ 20 dollars).

Les hommes de l’ASL m’ont indiqué qu’ils recevaient beaucoup plus d’argent de sources qataries et turques, mais cette source de financement a été coupée il y a sept mois lorsqu’ils ont commencé à coopérer avec les forces pro-gouvernementales.

L’effondrement de la livre syrienne provoque une crise du coût de la vie

Le niveau de vie a chuté depuis le début du conflit, même pour ceux qui travaillent. Le salaire d’un médecin est d’environ 150 dollars par mois. Il y a cinq ans, avec un taux de change de 50 livres pour un dollar, cela revenait à 600 dollars, ce qui était suffisant pour vivre dans le confort de la classe moyenne.

Depuis lors, la livre syrienne a glissé à moins de 20 % de la valeur qu’elle avait il y a cinq ans et continue de baisser rapidement et sans cesse. Quand je suis arrivé au poste-frontière de Masnaa depuis Beyrouth, le 2 septembre, j’ai échangé chacun de mes dollars contre 300 livres. Mais au moment où j’ai quitté le pays, deux semaines plus tard, le taux de change avait chuté de plus de 10 %, soit 340 livres pour un dollar.

Si elle continue de baisser au rythme actuel pendant encore 12 mois, la livre syrienne aura un taux de change de 1 300 livres pour un dollar, ce qui signifie que le salaire d’un médecin vaudra seulement 25 dollars par mois. Il est difficile d’imaginer comment les Damascènes ordinaires peuvent tout simplement survivre dans de telles circonstances.

Cela rend la vie difficile et insupportable pour beaucoup, puisque les prix ont grimpé en flèche. Le prix d’une bouteille d’eau (indispensable au cours des étés caniculaires syriens) est passé d’environ 15 livres à environ 150 livres, tandis que le kilo de tomates, qui coûtait 15 livres auparavant, dépasse aujourd’hui les 200 livres. Les cahiers d’école, qui coûtaient autrefois 100 livres, en coûtent maintenant 500.

Le bien le plus cher est de loin le logement. En raison de l’afflux de personnes déplacées à Damas, le loyer d’un appartement de deux chambres est désormais d’environ 70 000 livres par mois, ce qui représente plus de deux fois le salaire moyen d’un employé de l’État. Comme m’a dit un Syrien, « [pour] venir vivre à Damas, [il faut] deux salaires uniquement pour se payer un endroit pour vivre ».

Le gouvernement Assad a gelé les prix des produits de base, dont l’essence, le gaz, le riz et le sucre, qui sont tous fournis sur présentation d’une pièce d’identité officielle. Mais ce système de rationnement entraîne inévitablement des pénuries.

Les longues files d’attente, s’étendant sur des centaines de mètres, se forment maintenant à l’extérieur des stations-service et sont devenues une source majeure d’embouteillages, au même titre que les postes de contrôle omniprésents.

Il n’est pas étonnant que tant de Syriens réfléchissent à quitter le pays. Samir, dentiste, m’a raconté qu’il s’était fiancé au début de la guerre.

« Ma fiancée et moi avons organisé une fête. Tout un tas de gens présents à notre fête de fiançailles avaient quitté la Syrie au moment du mariage. Nous avons dû nous faire de nouveaux amis. Aujourd’hui, la plupart des gens présents à notre mariage sont également partis. Chaque jour, on entend parler du départ de quelqu’un d’autre. »

Je lui ai suggéré que les Syriens partis au cours de la guerre pouvaient être considérés comme antipatriotiques, en soulignant que certains Britanniques considèrent toujours ceux qui ont fui vers les États-Unis pendant la blitzkrieg de 1940 (comme le poète W. H. Auden et le romancier Christopher Isherwood) comme des lâches.

Il a répondu : « Certains disent que ceux qui émigrent sont des traîtres. D’un autre côté, les gens s’inquiètent pour la sécurité de leurs enfants. »

« Hier, mon voisin qui travaille dans une banque m’a dit qu’il envisageait de partir et m’a demandé mon avis. Je lui ai dit que cela ne me regardait pas. Il faut décider soi-même. »

Mon ami a affirmé qu’il voulait rester en Syrie. Mais il a ajouté : « En restant, je joue avec ma vie, celle de ma femme et celle de mes enfants si nous en avons. Mais la peur que quelqu’un se blesse en prenant ce pari est dévastatrice. C’est cet argument que ma femme m’avance. »

Samir a confié qu’il pourrait lui aussi partir un jour. « Je ne dis pas que je ne partirai pas un jour. Peut-être le devrai-je. Je pense que le pire est ce que nous vivons actuellement, les tirs de mortiers, les conditions de vie. »

Un voyage depuis la terreur

Avant la guerre, le tourisme était un pilier de l’économie nationale. Aujourd’hui, des schémas de déplacement antérieurs ont refait surface. Les gens viennent en pèlerinage à Damas. Les chrétiens séjournent à Bab Touma, dans la vieille ville, avant de poursuivre leur voyage vers les centres anciens de Maaloula (à environ 40 km au nord de la capitale) et de Saidnaya (à environ 20 km au nord). Quand je suis allé à la Grande Mosquée des Omeyyades, j’ai croisé un groupe de dames chiites en robe noire venues de Bassora pour vénérer le martyr Hussein.

Dans la cour, j’ai eu une conversation avec un vieil homme qui avait fait un pèlerinage particulièrement éprouvant. Il était arrivé à Damas la veille depuis Raqqa, siège auto-proclamé de l’État islamique.

Il m’a raconté un voyage terrifiant en bus (pour lequel un billet coûte 2 500 livres) qui comportait 23 postes de contrôle avant d’atteindre le territoire de l’État syrien. L’homme, un fonctionnaire, m’a expliqué qu’il était venu prier pour un proche malade et avait prévu de rentrer le lendemain.

Je lui ai demandé pourquoi il ne restait pas à Damas. L’homme m’a expliqué que sa maison était à Raqqa et que l’État islamique la saisirait s’il la laissait longtemps sans surveillance.

Il m’a raconté comment Raqqa était tombée aux mains des militants : « Il y avait l’Armée syrienne libre, l’État islamique et toutes sortes d’autres forces. L’État islamique était la plus forte d’entre elles. Ils nous ont invités à les rejoindre. Autrement, nous serions tués. »

« Nous étions terrifiés ce jour-là par les exécutions et les assassinats. Ils ont commencé par tuer les soldats. Puis ils ont tué les civils. Ils ont tranché des têtes et les ont placées au bord des routes et de la place principale. Ils exécutent aussi bien des femmes que des hommes. S’ils savent qu’une femme a un fils dans l’armée, ils la tuent. »

Il a précisé que les combattants de l’État islamique à Raqqa étaient étrangers.

« Il y a des Égyptiens, des Tunisiens, des Afghans, des Coréens, des Malaisiens, des natifs d’Azerbaïdjan, des Chinois. La majorité d’entre eux viennent d’Arabie saoudite. » Il a affirmé avoir vu seulement « un ou deux » combattants britanniques.

Ces combattants de l’État islamique, a-t-il dit, instaurent un règne de la terreur. Sur chaque place, la télévision publique produit à tour de bras des vidéos montrant des morts et des décapitations. L’école locale a été transformée en une maison d’hébergement pour les combattants, a-t-il raconté.

Les prédicateurs à la mosquée du vendredi changent chaque vendredi, a-t-il ajouté. Ils étaient pour la plupart saoudiens ou égyptiens. Il m’a parlé d’imams portant une kalachnikov et une ceinture d’explosifs tout en prêchant.

« Tout le temps, a-t-il précisé. Ils parlent de l’apocalypse et expliquent que c’est la fin des temps. Ils disent qu’ils sont des soldats de Dieu et qu’ils mènent la guerre de la fin des temps. Ils martèlent qu’il est écrit dans le Coran que Dieu les a envoyés avec leur drapeau noir. »

Cette croyance selon laquelle le monde est entré dans la fin des temps, comme l’a prédit la prophétie antique, est très répandue, et pas seulement chez les musulmans. Beaucoup de chrétiens y croient également, m’a-t-on dit. Un des signes de la fin du monde est la vision de chevaux blancs, et de nombreuses visions de ce type seraient survenues. La chute de Damas en soi serait considérée comme un autre signe infaillible de l’arrivée imminente des derniers jours.

Protéger le système éducatif syrien

Malgré tout, la vie poursuit son cours. Les enfants sont retournés à l’école pour la rentrée lors de mon voyage, une vision normale et accueillante. Je me suis rendu à la banlieue de la Ghouta orientale, le quartier traumatisé du sud de Damas où des centaines de personnes sont mortes après que des armes chimiques sont tombées sur une zone rebelle en 2013, ce qui a failli pousser la Grande-Bretagne et l’Occident à bombarder le gouvernement Assad.

Le directeur des autorités éducatives, un homme à la carrure athlétique, m’a décrit en détail les difficultés de la gestion d’un système scolaire dans une zone qui a connu tant de morts et de destructions.

L’effectif moyen des classes avait plus que doublé, passant d’environ 35 élèves avant la crise à 75 aujourd’hui. Les effectifs sont si importants que certaines écoles divisent la journée en deux.

Ceci a été causé en partie par le manque d’espace dû à l’arrivée des enfants déplacés et aux destructions. Certaines écoles ont aussi été transformées en centres d’hébergement pour les réfugiés.

Six de ces écoles ont été détruites au cours des combats et une trentaine d’enseignants sur 450 ont été tués.

« Parfois, ils sont ciblés par des groupes armés, et parfois, ils sont enlevés sur leur lieu de travail », a-t-il expliqué.

Les enseignants, comme les médecins et les responsables gouvernementaux, sont considérés comme des figures d’autorité et donc comme des proies idéales pour les rebelles.

À mon grand étonnement, il m’a informé que les autorités éducatives qu’il dirige gèrent également des écoles dans les zones rebelles.

« Nous gérons 61 écoles enseignant à tous les niveaux, pour 19 000 élèves. »

Cela crée une problématique délicate et épineuse quant au programme scolaire. Le système national d’enseignement syrien est quasiment identique au système européen.

L’enseignement est gratuit et obligatoire de 6 à 15 ans. Les écoles sont mixtes et les matières enseignées sont libérales et laïques : mathématiques, sciences, géographie, histoire, langues (français, anglais et arabe).

Les études religieuses englobent le christianisme ainsi que l’islam et sont axées sur la diffusion d’un message de tolérance religieuse.

Que se passe-t-il donc dans les écoles contrôlées par les rebelles, étant donné qu’une grande partie de la Ghouta orientale est désormais sous le contrôle de groupes islamistes ?

Le chef des autorités éducatives a expliqué que « le gouvernement envoie tous les livres, tous les équipements et toutes les installations d’enseignement aux écoles des zones rebelles. Les enseignants viennent à Damas tous les mois pour recevoir leur salaire. »

Il a ajouté que les « groupes armés tentent d’ajouter au programme des éléments tels que la loi de la charia et le wahhabisme, tout en se débarrassant de tout ce qui fait la promotion du nationalisme syrien. »

Toutefois, il a précisé que les enseignants essaient de résister à cette pression, avec l’appui des parents qui les soutiennent.

« La plupart des enseignants vivent là-bas avec leur famille, ce qui leur donne de la force », m’a-t-il dit.

Tenir tête à des hommes armés dans ces circonstances désespérées ne peut exiger que des capacités surhumaines en termes de détermination morale et de courage. Une enseignante et directrice d’école dans la Ghouta orientale est l’une des femmes les plus courageuses et les plus admirables dont j’ai pu faire la connaissance.

Vêtue d’un voile et d’une longue robe noire, elle m’a raconté son combat personnel pour empêcher le Front al-Nosra d’imposer à son école sa vision monochrome de l’enseignement.

« Ils ont changé le programme, séparé les garçons et les filles, arrêté les cours de sport pour les filles et mis fin aux cours d’art. Ils ont arrêté les cours d’éducation physique parce qu’ils disaient que la doctrine véhiculée selon laquelle l’énergie est éternelle est fausse. Ils disaient que seul Dieu est éternel. »

« Ils voulaient que nous arrêtions d’enseigner les sciences et les mathématiques aux filles, que nous mettions en valeur l’importance du djihad et que nous apprenions aux filles qu’il fallait encourager leur mari à faire le djihad. »

Elle a refusé de coopérer. Le Front al-Nosra l’a arrêtée et emprisonnée. Elle a été soumise à un interrogatoire par un Tunisien (surnommé al-Tunisie) avec une longue barbe blanche, qui lui a indiqué qu’il faisait partie du « conseil de la repentance ».

Il l’a tout d’abord accusée d’être une espionne. Puis il lui a proposé de l’argent pour qu’elle introduise le programme scolaire wahhabite exigé par le Front al-Nosra. Il lui a également proposé de l’argent pour qu’elle fasse passer en contrebande des produits médicaux et d’autres produits entre la zone contrôlée par le gouvernement et la zone rebelle.

Après qu’elle a refusé toutes ces incitations, al-Tunisie a menacé de la faire comparaître devant un tribunal de la charia où, a-t-il affirmé, elle aurait été condamnée à 100 coups de fouet.

Ces conversations ont eu lieu dans sa cellule de prison. Après un certain temps, elle m’a dit : « J’ai décidé de lui tenir tête. J’ai décidé d’employer sa religion contre lui. »

« Je lui ai demandé : "Pourquoi êtes-vous assis ici, seul avec moi ? Je suis une femme et vous êtes un homme. Il vous est interdit de me regarder sans voile." »

Son argument l’a emporté et elle a été autorisée à retourner à son école (bien qu’elle n’ait pas gagné leur confiance et qu’elle fût suivie partout où elle allait).

Par la suite, elle a réalisé un coup remarquable en faisant en sorte que ses écoliers franchissent la ligne de feu entre les forces gouvernementales et rebelles afin de passer leurs examens du secondaire.

Ce projet a été fortement soutenu par les parents d’élèves et a fonctionné. Toutefois, après cela, elle a eu plus que jamais l’impression d’être une femme à abattre. Elle s’est sentie obligée de fuir avec ses deux enfants, Fadi et Hadi.

Après une série d’aventures, lors desquelles ils ont vécu en cachette dans un refuge avec une famille d’étrangers, ils ont réussi à franchir les lignes rebelles et à regagner le territoire contrôlé par le gouvernement, où elle a repris l’enseignement.

Mais son histoire inspirante et héroïque a connu une suite tragique. Quelques semaines après leur évasion, elle surveillait un examen lorsqu’un tir de mortier a atterri dans le jardin à l’extérieur, où ses deux fils jouaient.

Fadi, douze ans, a été tué sur le coup, tandis que son plus jeune fils, Hadi, a été blessé et n’a pas encore surmonté le traumatisme psychologique.

Beaucoup d’enseignants dans la Ghouta orientale ont traversé des expériences terrifiantes et intenses de ce type.

La directrice d’une école m’a raconté la prise de contrôle de son quartier par les rebelles, survenue il y a douze mois.

Les rebelles ont frappé à la porte de sa maison familiale, où elle dormait avec son mari et ses quatre enfants, à 4 heures du matin. Ils ont ciblé les employés du gouvernement et les groupes minoritaires.

« Mon quartier était majoritairement sunnite, a-t-elle expliqué. Mais ils ont commencé à demander qui était chrétien ou alaouite. Les femmes sunnites ont couvert les femmes alaouites et ont refusé de dire qui était issu d’une minorité. »

Les rebelles étaient impitoyables : « Ils ont tué des gens devant nos yeux. Mon beau-frère était officier dans l’armée. Ils lui ont tiré dans le dos et sur l’épaule. Son épouse a commencé à pleurer : "S’il vous plaît, aidez-le. Il va mourir." »

« Ils ont refusé. Ils ont dit de le "[laisser] mourir lentement" et que c’était un "animal mort". »

Ensuite, son cousin, responsable d’un magasin de meubles, a été surpris en train de dire à sa fille d’appeler l’armée à l’aide. « Ils l’ont abattu. Il est tombé devant ses filles. »

Au milieu de toute la confusion, sa famille a réussi à s’échapper.

Deux heures plus tard le même matin, un autre enseignant, Ahmed, ainsi que sa femme, son fils de 18 ans et sa fille de 12 ans ont reçu l’ordre d’aller dans la rue, où les habitants ont été divisés en groupes. Les jeunes hommes ont été informés qu’ils seraient mobilisés pour être des combattants djihadistes.

Toute personne détenant une photo du président Assad était arrêtée pour soutien au gouvernement. Les rebelles ont demandé à plusieurs reprises à Ahmed et aux autres : « Quelle est votre secte ? ». Ahmed, comme la plupart des habitants de la Ghouta orientale, est sunnite.

Dans ce moment de désespoir, les tirs ont commencé. « Ma femme et ma fille ont été touchées, a-t-il raconté. Ma fille a reçu une balle dans la cuisse, et ma femme a été touchée au cou. Elle est morte devant mes yeux. »

Dans sa douleur, Ahmed a commencé à crier sur les rebelles. « Je suis en guerre contre eux », m’a-t-il affirmé.

Dans le chaos qui a suivi, il a laissé son fils en deuil auprès du corps de sa mère, et pris sa fille gravement blessée pour partir à la recherche d’une aide médicale d’urgence.

Par chance incroyable, ils ont trouvé un centre médical qui a effectué une opération d’urgence. Une famille vivant aux alentours a ensuite eu pitié d’eux, et leur a permis de se cacher dans sa maison malgré le risque.

Le lendemain, ils ont quitté discrètement leur refuge temporaire pour marcher jusqu’à un poste de contrôle du gouvernement, où ils ont pu passer en lieu sûr. Plus tard, la famille a été réunie lorsqu’Ahmed a retrouvé son fils. Le jeune homme avait effectué une sépulture décente pour sa mère et s’était également échappé.

Ils vivent désormais en tant que personnes déplacées. « Aujourd’hui, je ne me préoccupe pas de ma vie, m’a confié Ahmed. Je me préoccupe de mes enfants, pas de ma propre vie. »

D’autres vivent une situation encore plus désespérée. Avant de quitter la Ghouta orientale, j’ai demandé à visiter l’école d’al-Dukhaniah, un établissement autrefois prospère qui éduquait jusqu’à 1 200 élèves avant que les combats ne forcent sa fermeture au mois de juillet de l’année dernière.

L’école était désormais une base pour les forces rebelles. « L’armée de l’islam se trouvait ici », pouvait-on lire sur le mur de l’école.

Tout avait été détruit, mais j’ai ramassé un livre d’instruction religieuse dans les décombres.

« Peux-tu nommer cinq belles choses que Dieu a créées pour nous ? », était-il demandé.

Un écolier avait écrit : « Les rivières, les montagnes, les mers, les perles, les étoiles ».

Alors que je tentais d’assimiler l’incohérence de tout cela, je me suis aperçu que j’étais observé par un homme et son jeune fils.

Il m’a dit qu’il s’appelait Mahmood, qu’il était un habitant local et que sa femme avait été tuée d’une balle dans le dos par un sniper, pendant les combats de l’an dernier.

Mahmood et ses trois fils avaient fui les combats après sa mort et vécu dans un parc du centre de Damas pendant plusieurs semaines, avant de trouver un logement plus sûr dans un camp du gouvernement.

Ils avaient récemment regagné leur ancienne maison, et gagnaient désormais leur vie en cherchant de vieux morceaux de plastique et de fer pour les vendre à la ferraille.

Je lui ai demandé de m’emmener chez lui. Nous nous sommes frayé un chemin à travers les ruines (l’état de destruction dans certains lieux étant tel qu’il n’y avait aucun bruit, pas même le chant des oiseaux) avant d’arriver à sa petite maison au bout d’une dizaine de minutes.

Il n’y avait pas d’électricité, ni d’eau courante. La famille vivait dans une chambre et une salle plus petite qui faisait à la fois office de cuisine et de salle de bains.

La chambre, incroyablement chaude et humide, était éclairée par une seule bougie, à la lumière de laquelle la sœur de Mahmood tentait de lire le Coran à ses deux jeunes enfants.

J’ai compris que neuf personnes vivaient dans cette maison humide et fétide : Mahmood et ses trois fils, sa sœur et ses deux enfants, mais aussi un neveu et la nouvelle épouse de Mahmood.

Les enfants n’allaient pas à l’école parce que la famille n’avait pas les moyens d’acheter des uniformes, des livres et des cartables.

Comme un roman de Dostoïevski

Interviewer les hommes et les femmes qui ont vécu des tragédies aussi énormes est difficile à supporter. Beaucoup de conversations étaient aussi crues et déchirantes que la lecture d’un roman de Dostoïevski.

Ces personnes ont enduré plus de souffrances que quiconque pourrait s’en voir infliger. Ils ont fait preuve d’un courage physique et moral devant lequel tout étranger ne peut que s’émerveiller. Ils ont enduré des tragédies d’une ampleur qui dépasse l’entendement humain.

Je me suis réservé une matinée le jour de mon départ de Damas, lors de laquelle j’ai descendu la rue Droite en direction de Bab Charki, la porte orientale de la vieille ville.

J’ai tourné à gauche, remonté une rue pavée avant de trouver enfin la maison de Saint Ananie, le premier évêque de Damas qui a répondu à l’instruction de Dieu pour guérir Saint Paul après que celui-ci a été frappé de cécité.

J’ai acheté un billet et je suis descendu à l’ancienne chapelle. J’ai prié pour la Syrie. J’ai prié pour les réfugiés. J’ai prié pour les morts. J’ai prié pour al-Ghouta et al-Qaddam. J’ai prié pour les victimes des rebelles et pour les victimes du gouvernement. J’ai prié pour la vérité. J’ai prié pour toutes les personnes courageuses que j’ai rencontrées. J’ai prié pour la fin de l’horreur. J’ai prié pour avoir une explication. J’ai prié pour l’espoir.

Je me trouvais seul dans la chapelle, à l’exception d’un couple qui devait avoir subi une perte insupportable. La femme était en sanglots. Ils sont restés brièvement après avoir placé un cierge à proximité de l’autel. Suivant leur exemple, j’en ai également allumé un. Puis je me suis agenouillé de nouveau, et j’ai prié, prié, prié.

Traduction de l’anglais (original) par VECTranslation.

Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].