Ahlam Mosteghanemi, ce « soleil algérien qui illumine le monde arabe »

C’est en 1953, à Tunis, que naît la petite Mosteghanemi, fille d’un combattant algérien du Front de libération nationale (FLN) pour l’indépendance, forcé à l’exil.

Baptisée Ahlam (rêves, en arabe), elle a 17 ans à peine quand, de retour en Algérie, elle commence à conquérir le cœur de ses concitoyens en récitant des poèmes à la radio nationale.

Dans l’émission « Hamassat » (chuchotements) qu’elle anime, elle échappe à la difficile réalité quotidienne post-indépendance en partageant les textes qu’elle écrit en arabe littéraire : comme une revanche pour la jeune poétesse, dont le père était incapable de lire et de comprendre l’arabe classique, une langue bannie par l’institution coloniale française.

C’est l’hospitalisation de celui-ci (devenu membre des deux premiers gouvernements algériens), après une tentative d’assassinat par d’anciens camarades d’armes lors du coup d’État manqué contre le président Houari Boumédiène en 1967, qui pousse la jeune Ahlam à prendre la plume et le micro, elle qui est l’aînée de trois frères et sœurs, et qui souhaite subvenir aux besoins de sa famille.

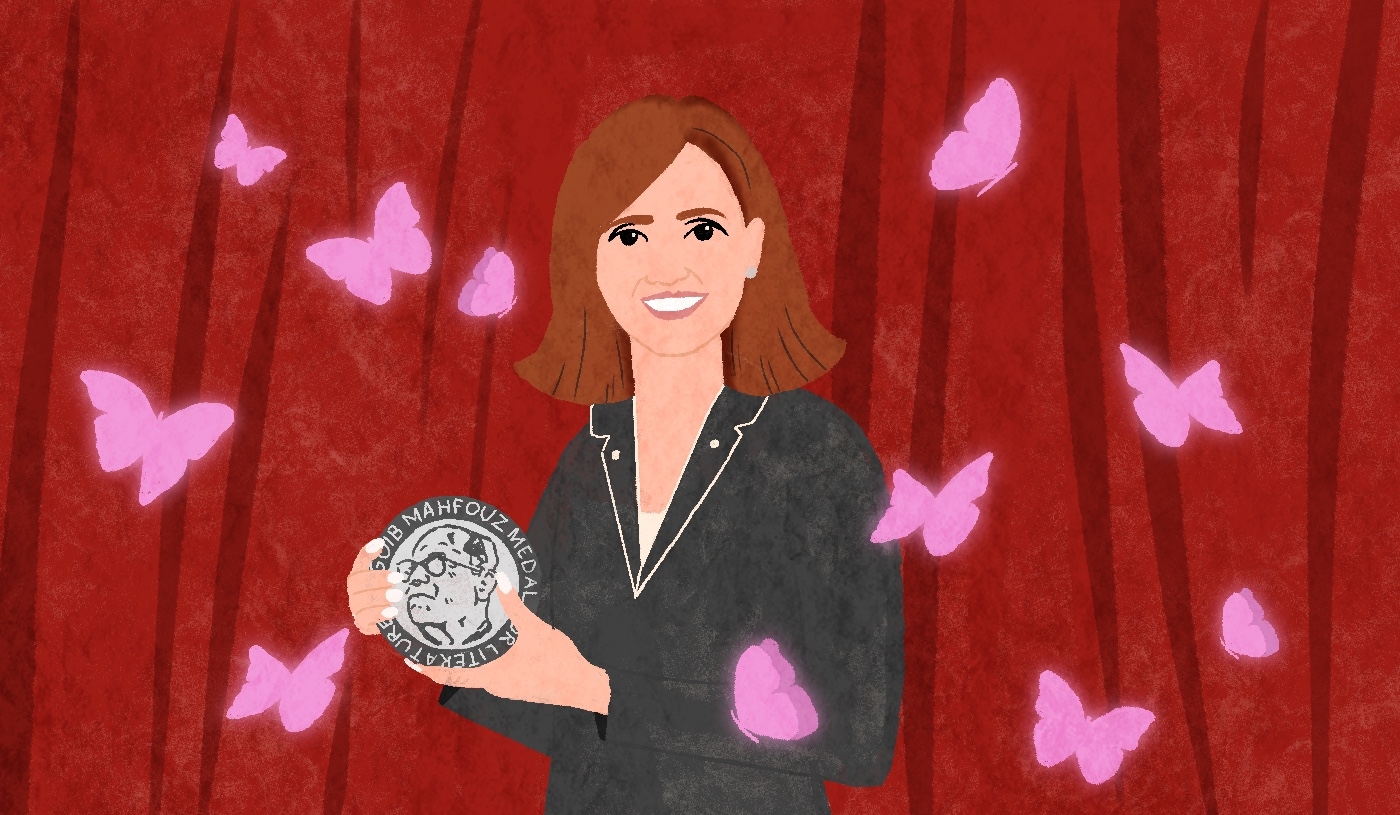

(Toutes les illustrations sont de Mohamad Elaasar)

Rassurée par l’idée que son père ne pourra pas comprendre ses écrits, elle se lance alors à cœur perdu dans l’écriture et publie son premier recueil en 1973, Au havre des jours, devenant ainsi la première femme du monde arabe à publier un ouvrage de poésie en langue arabe.

Mais les controverses arrivent vite : la société algérienne condamne l’apprentie écrivaine, qui écrit librement sur l’amour, le désir, les relations hommes-femmes, et adopte des positions résolument féministes.

Malgré l’implication remarquable des femmes lors de la guerre d’indépendance, elle assiste à leur relégation à des rôles secondaires, et à un regain de conservatisme dans la société.

Ahlam est très vite confrontée à cette nouvelle réalité : l’université d’Alger refuse de la laisser poursuivre un doctorat, sous prétexte qu’elle serait trop anticonformiste et qu’elle aurait une mauvaise influence sur les étudiants, et la renvoie de l’Union des écrivains algériens.

Refusant cette injustice, elle se rend à Paris, où elle s’installe pour effectuer sa thèse sur un sujet qui lui tient particulièrement à cœur : l’image de la femme dans la littérature algérienne.

Après son passage par l’université de La Sorbonne, elle et Georges El Rassi, son mari d’origine libanaise, décident de s’installer à Beyrouth, avec leurs trois fils. C’est là qu’elle compte publier son premier roman.

Interrogée sur ce passage de la poésie à la prose, elle dira : « Quand on perd un amour on écrit un poème, quand on perd une patrie on écrit un roman. »

Publié en 1993 par la célèbre maison d’édition beyrouthine Dar Al Adab, Les Mémoires de la chair a l’effet d’une bombe et assure à Ahlam Mosteghanemi la célébrité.

Le président algérien Ahmed Ben Bella dira d’elle : « Ahlem est un soleil algérien qui illumine le monde arabe. »

Si Les Mémoires de la chair a eu un tel impact dans le monde arabe, c’est tout d’abord pour l’histoire sulfureuse que le roman raconte : celle de l’amour impossible entre un peintre manchot exilé à Paris et la fille de son ancien commandant lors de la guerre d’indépendance.

Au-delà de la différence d’âge conséquente qui sépare les deux protagonistes (il a 25 ans de plus), ce sont les sentiments de désir intense et d’amour fou, décrits pour la première fois aussi ouvertement par une femme, qui choquent et passionnent les foules arabes.

Constantine, ses ponts et ses montagnes, dont les deux amoureux sont originaires, apparaît comme un mirage en toile de fond de la vie parisienne mondaine, où tout apparaît fade, tant que le pays natal demeure hors de portée.

Ahlam Mosteghanemi met toute sa nostalgie pour sa ville d’origine dans ce roman, et s’efforce de décrire des sentiments amoureux complexes, ce qui lui vaudra de recevoir le Prix Naguib Mahfouz en 1998, récompense ultime pour un écrivain au Moyen-Orient.

Ahlam Mosteghanemi reste méconnue en Occident mais elle est une star incontestée dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, où ses écrits s’affichent par dizaines dans les librairies du Caire, de Beyrouth ou de Damas.

Après Les Mémoires de la chair, elle publie d’autres romans à la renommée régionale certaine, comme Le Noir te va si bien, qui dépeint les péripéties d’une jeune chanteuse pendant la décennie noire (guerre civile dans les années 1990), et L’Art d’oublier, qui conseille les femmes sur la marche à suivre pour se remettre d’une rupture.

En réussissant à briser les tabous imposés par la société algérienne post-coloniale et à redonner ses lettres de noblesse à la littérature algérienne arabophone, ambition longtemps rendue impossible par la colonisation, cette écrivaine de génie reste incontestablement une des femmes les plus influentes de la région.

Ses romans et ses poésies, comme des odes à la liberté, ont trouvé un écho immense dans le monde arabe.

Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].