Tunisie : 100 jours après son élection, Kais Saied se cherche entre le temps de l’histoire et le temps de la politique

Au seuil de ses 100 jours, Kais Saied n’a pas encore pu démontrer sa capacité à être à la hauteur du moment historique qui l’a mené au pouvoir. Dans cette amorce de mandat, il a semblé inhibé par son caractère introverti, sa propension à l’abstraction et son inexpérience du pouvoir.

Kais Saied n’a pas encore pu démontrer sa capacité à être à la hauteur du moment historique qui l’a mené au pouvoir

En attendant d’avoir bâti une équipe de communication capable d’installer une narration du travail présidentiel et de le protéger des polémiques, la présidence préfère la discrétion.

En l’absence de gouvernement, il lui est également difficile de prendre des initiatives et d’occuper le terrain sans paraître vouloir forcer le caractère présidentiel de la Constitution de 2014 au-delà de sa lettre et son esprit.

Cette réserve entretient encore l’incertitude sur sa capacité à transformer en action politique son ample victoire électorale (2,7 millions de voix, soit 72,8 % des suffrages) et l’état de grâce qui l’a suivie.

Mais il commence à donner sa mesure. Le dossier libyen et la conférence de Berlin lui ont donné une occasion de laisser entrevoir comment il entendait incarner une diplomatie fondée sur la mise à distance des interférences internationales dans les processus politiques internes.

Lors d’un entretien télévisé, le 30 janvier, à l’occasion de ses 100 jours, il a posé quelques jalons : sans vouloir porter de jugement global sur la justice, il s’est étonné que certains dossiers sensibles s’éternisent, il s’est opposé à ce que le Conseil national de sécurité soit utilisé à des fins politiques comme l’avait fait son prédécesseur avec le dossier de l’appareil de renseignement parallèle d’Ennahdha, il a annoncé qu’il prendrait des initiatives législatives relatives à l’éducation et à la santé.

Mais c’est surtout avec l’impossibilité d’Ennahdha de faire investir, le 10 janvier, par l’Assemblée, le gouvernement de son candidat qu’il a pu commencer à se dévoiler.

Il a exploité le potentiel que lui confère ce rôle dévolu par la Constitution pour imprimer sa marque à l’évolution politique.

Plutôt que de tenir des conciliabules, le président a opté pour une consultation écrite des partis invités à lui proposer leurs candidats. Le procédé les a obligés à jouer cartes sur table et à dévoiler ainsi les stratégies et les ententes. Il a donné les coudées franches à Kais Saied pour faire son choix.

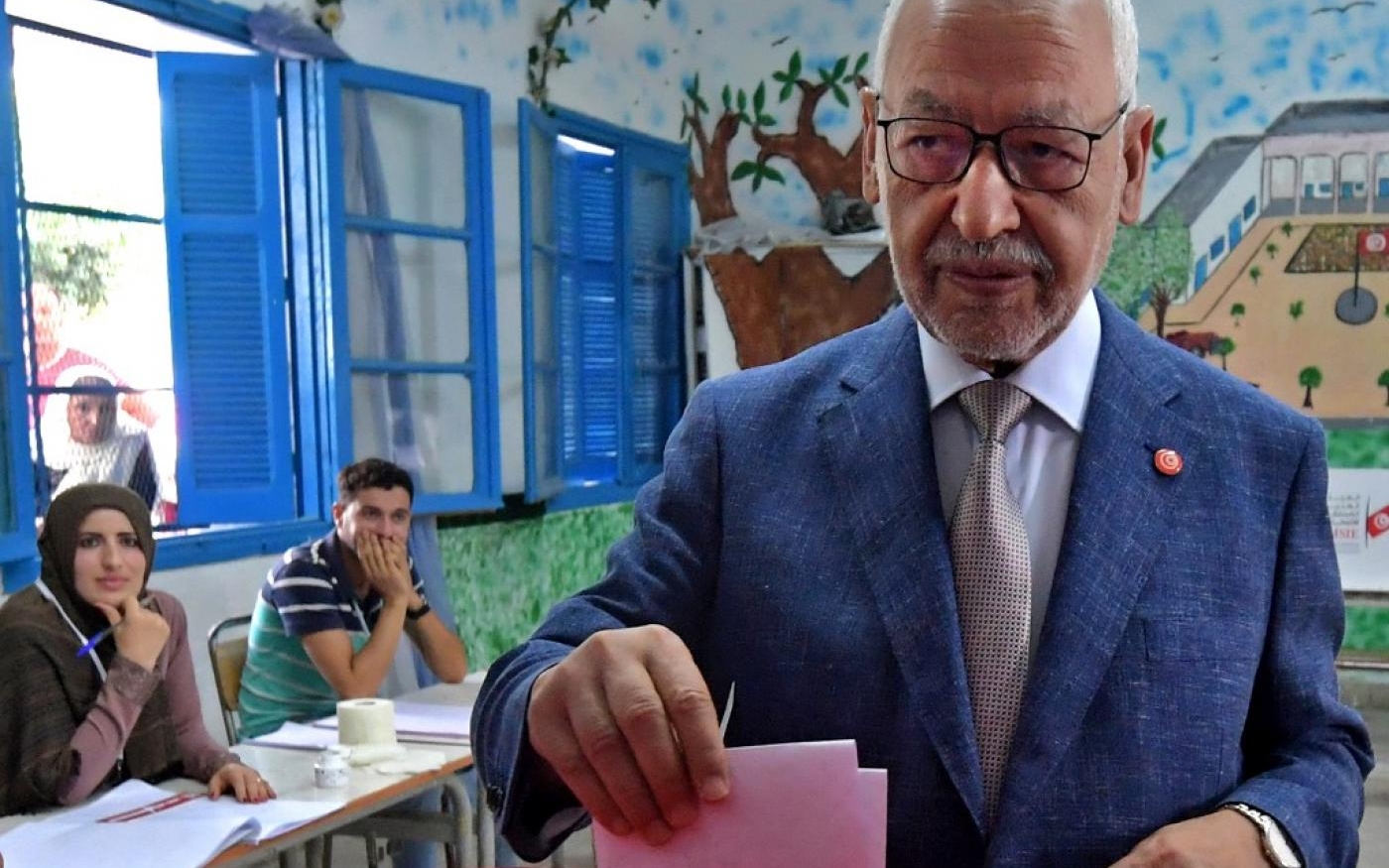

Il aurait pu entériner la manœuvre de Nabil Karoui (leader de Qalb Tounes) et des proches de Rached Ghannouchi (président d’Ennahdha) et nommer Fadhel Abdelkefi. Mais il prit une option politique tranchée en désignant Elyes Fakhfakh, introduit dans la course seulement par deux partis (le Courant démocratique et Tahya Tounes, le parti de Youssef Chahed), qu’il dit en phase avec ses priorités économiques et sociales et sa volonté de rendre à l’État sa vocation à garantir les services publics.

De manière très significative, le chef de gouvernement désigné s’est adossé à la majorité présidentielle pour définir l’orientation de son gouvernement et l’exclusion notamment du parti de Nabil Karoui : « J’ai choisi les critères de choix pour les partis politiques avec lesquels je souhaite me concerter, à savoir, la symbolique du deuxième tour de l’élection présidentielle et la volonté exprimée massivement par le peuple », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse le 22 janvier avant d’invoquer la « ligne révolutionnaire » pour justifier la majorité qu’il entend rassembler pour donner une assise parlementaire à cette orientation présidentielle.

Mais l’opération passe mal dans certains partis et des voix s’élèvent pour dénoncer un « coup d’État » contre les élections. Notamment dans les rangs d’Ennahdha qui s’estime dépossédé de sa victoire.

Dans un Parlement fragmenté, où les équilibres ne sont pas stabilisés, le parti de Rached Ghannouchi s’inquiète de la fragilité d’une majorité peu cohérente et des risques de consolider dans l’opposition un axe de Qalb Tounes au Parti destourien libre (PDL, qui revendique l’héritage de l’ancien parti de la dictature) qui l’isolerait.

Ennahdha insiste pour élargir ses consultations (sous-entendu, au parti de Nabil Karoui), tout en annonçant, pour faire pression sur Elyes Fakhfakh, se préparer à des élections anticipées en cas de dissolution si le gouvernement n’était pas investi avant le 15 mars.

Son groupe parlementaire a d’ailleurs déposé une proposition de loi pour instaurer un seuil de 5 % dans le calcul du quotient électoral afin de renforcer le poids des grands partis. S’est engagée ainsi une partie de poker que remportera celui qui est persuadé que l’autre a plus à perdre que lui à un retour aux urnes.

L’interprétation des dernières élections et la lecture de la Constitution qui servent d’argument à ce désaccord politique sont au cœur de ce bras de fer.

Une configuration partisane en crise

Faut-il s’attacher aux résultats des élections législatives et au rôle que le parlementarisme accorde aux partis politiques, ou bien à la dynamique d’une élection présidentielle qui a plébiscité une demande de transformation que les partis semblent incapables de mener à bien ?

Les élections législatives ont interposé entre le président et les électeurs une configuration partisane en crise.

Le morcellement du Parlement est moins le produit du mode de scrutin que du processus de « destruction créatrice » du système des partis tunisiens et de leur discrédit déjà manifeste lors des élections municipales de 2018.

Les grandes familles destourienne et islamiste qui ont structuré la vie politique des dernières décennies peinent à actualiser leur héritage

Les grandes familles destourienne et islamiste qui ont structuré la vie politique des dernières décennies peinent à actualiser leur héritage.

Elles ont épuisé leur capacité à donner du sens au présent, à agréger les différentes dimensions d’une situation dans un projet d’ensemble.

Le post-bourguibisme qu’incarnait principalement Nidaa Tounes durant la législature précédente n’avait plus beaucoup d’autre horizon que la réforme néolibérale de l’économie.

De son côté, l’islam politique ne parvient pas à convertir son projet historique de réforme culturelle en proposition de transformation sociale. Les nouveaux partis sont le produit de cette désagrégation des grands récits.

Au mieux, ils captent un segment du problème (la corruption, la souveraineté, l’identité culturelle… ). Au pire, ce sont des écuries présidentielles à usage unique.

Qalb Tounes n’a pris de l’ampleur que grâce à un véritable investissement caritatif et médiatique et au vide laissé par Nidaa Tounes, notamment comme force d’opposition à Ennahdha.

Quant au Parti destourien libre, opposé à tout ce qui représente la révolution (à commencer par la normalisation d’Ennahdha ou la reconnaissance des martyrs de la révolution), il capitalise sur l’échec du processus.

Comment cette configuration partisane éclatée peut-elle produire un orientation gouvernementale cohérente ?

Durant la législature précédente, le « consensus » a épargné les éléments rentiers et les réseaux affairistes qui sont l’une des causes structurelles de la corruption systémique et de la fracture socioterritoriale. Ennahdha a échoué à rassembler une majorité autour de sa proposition.

Dans cette situation, Kais Saied s’est estimé en position d’insuffler un principe organisateur dans cette configuration morcelée qu’Elyes Fakhfakh doit transformer en gouvernement chargé de traduire les expressions électorales.

Prendre les élections au sérieux

Cette démarche soulève une autre question : dans quelle mesure faut-il prendre en considération les expressions électorales ?

Le thème de la souveraineté, central dans plusieurs listes, le regain d’expression identitaire islamique avec la Coalition de la dignité, la référence au peuple, notamment dans l’élection présidentielle, résonnent avec le succès du souverainisme et la crispation identitaire, englobés sous la qualification péjorative de « populisme », que connaissent également les démocraties occidentales.

La réaction des partis de gouvernement face à ces phénomènes est généralement de les tenir à distance du pouvoir pour préserver le caractère libéral du système économique et politique.

Mais on voit partout l’impuissance de cette politique à ressouder le contrat social et à redonner confiance dans les institutions.

L’autre réaction est de prendre ces élections au sérieux. C’est la voie choisie aujourd’hui.

Au-delà de l’incapacité des partis à se doter d’un diagnostic et d’un projet d’ensemble réellement nouveau, au-delà des symptômes qu’ils constituent, ces phénomènes électoraux sont le résultat de l’accès à la citoyenneté d’une masse d’électeurs grâce à la démocratisation dans un pays socialement très fracturé.

De tout temps, cette ouverture (l’instauration du suffrage universel, le droit de vote des femmes…) a été redoutée par les élites en place, effrayées soit par les « classes dangereuses », soit par le conservatisme des nouveaux électeurs.

Elles ont tout fait pour limiter la portée de la souveraineté populaire, pour reproduire le mode aristocratique ou oligarchique du pouvoir, pour sanctuariser les politiques économiques, en un mot pour priver les élections d’un véritable enjeu.

Si l’on peut donner un sens à ces élections, c’est le refus de cette double dépossession : dépossession de la souveraineté populaire par les représentants, et dépossession de la réalité du pouvoir par les milieux économiques et par les contraintes de remboursement de la dette publique.

Cette situation où les intermédiaires font écran entre le peuple et le pouvoir, où le système économique ne fait qu’approfondir sa propre crise en aggravant sa dépendance internationale et la fracture sociale, est propice à l’émergence du « populisme ».

Mais « populisme » compris dans le sens historique qu’il a pris en Amérique latine dans les années 1940, puis les années 2000, c’est-à-dire l’expression du peuple concret contre la figure abstraite qui légitime une démocratie en crise, une demande d’élargissement des droits politiques et sociaux au bénéfice des catégories laissées pour compte de la modernisation, qui trouvent un porte-parole dans un leader charismatique.

Le moment charismatique

Le moment que traverse la Tunisie est assez proche de cette définition : la situation appelle un charisme particulier, une capacité à bousculer les pouvoirs établis afin de corriger le cours d’une démocratie inachevée, confisquée, incapable de répondre à la question sociale. Elle appelle une incarnation pour remplir cette fonction.

C’est un charisme d’égalité qu’incarne Kais Saied, qu’il entretient par le maintien d’un mode de vie simple

« Le charisme serait le canal de ce rappel périodique de la souveraineté du peuple par la voix d’un franc-tireur, d’un trouble fête, d’un individu qui bouleverse les codes des groupes si habitués à gouverner qu’ils finissent par se considérer comme les détenteurs naturels du pouvoir », résume Jean-Claude Monod dans son ouvrage Qu’est-ce qu’un chef en démocratie ? qui défend que, sous certaines conditions et dans certaines situations, le rôle personnel d’un leader peut faire progresser la justice sociale et la démocratie.

L’élection de Kais Saied est le produit de cette situation. Son « charisme » ne se consiste pas à flatter les instincts ou à échauffer les foules. Sa communication avec les émotions collectives atteint une autre couche : le besoin de rappeler la force égalisatrice de la loi, de revaloriser l’image de soi par l’usage d’une langue arabe recherchée, de réhabiliter l’éthique publique face au pouvoir de l’argent, d’incarner la possibilité de s’identifier à ses gouvernants.

C’est un charisme d’égalité qu’incarne Kais Saied, qu’il entretient par le maintien d’un mode de vie aussi simple que l’autorise le protocole et d’une proximité physique que rappellent les accolades avec des Tunisiens des milieux populaires.

Par ses visites à Kasserine ou à Sidi Bouzid, le soutien aux familles des martyrs de la révolution, la réception au palais présidentiel des jeunes chômeurs venus à pied du bassin minier de Gafsa, il rappelle que la Tunisie des marges doit être pleinement reconnue par l’État.

Kais Saied réactualise ainsi le sens du mot révolution qui n’a cessé d’évoluer depuis 2011, au-delà de la rédaction d’une Constitution démocratique : réhabilitation de la composante islamique de l’identité tunisienne en 2011, retour aux sources étatistes et modernisatrices du bourguibisme après la dérive du benalisme en 2014.

À présent, la révolution est proposée comme récit dans lequel les différentes expressions électorales peuvent s’inscrire et trouver leur dépassement : récupérer une capacité à définir ses politiques économiques et sociétales, attaquer les raisons structurelles d’une corruption systémique, élargir aux laissés-pour-compte les bénéfices de la démocratisation…

De la difficulté d’incarner

Kais Saied pourra-t-il incarner cette fonction au-delà des symboles ? Pourra-t-il sortir du registre des slogans de campagne, saura-il utiliser le pouvoir du verbe pour imposer les termes du débat public, pour mobiliser les soutiens et les institutions vers un horizon ?

Aura-t-il un relais politique pour traduire les attentes et réorienter la philosophie de l’État alors qu’il refuse de susciter la création d’un parti politique ?

Il ne peut pas s’appuyer, comme l’Argentin Juan Perón ou le Bolivien Evo Morales, sur une mobilisation populaire organisée dans les syndicats ou dans le mouvement indigéniste, pour faire face à la résistance des partis, des élites établies et des réseaux politico-affairistes. D’où lui viendra sa force ?

Son projet de redistribution de l’exercice du pouvoir, de territorialisation de la représentation, serait-il suffisant pour répondre aux défis civiques et sociaux qu’il entend résoudre ?

Une grande part d’énigme entoure encore son projet de réforme des institutions, pour l’instant peu débattu. Ce mystère entretient les inquiétudes que suscite l’invocation directe de la figure du peuple par un leader.

L’esprit qu’il incarne porte en lui-même une inflexion notable dans le rapport de l’État à la société, du rôle du droit, de la base sociale du régime, du mode d’insertion de la Tunisie dans l’économie mondiale, de la ligne diplomatique de la Tunisie dans un moment de recomposition géopolitique sous pression de l’alignement d’une grande partie du monde arabe sur la politique anti-iranienne et pro-israélienne des États-Unis et des luttes d’influence entre puissances en Méditerranée.

La discrétion prudente que Kais Saied a observée jusqu’à maintenant a aussi contenu les oppositions intérieures et extérieures que ne manqueront pas de susciter la mise en œuvre de son projet.

Saisir un moment historique, c’est aussi la maîtrise précise du temps court de la politique. Un parcours d’obstacles qui ne fait que commencer pour Kais Saied.

Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].