Les trois scénarios qui attendent l’Algérie

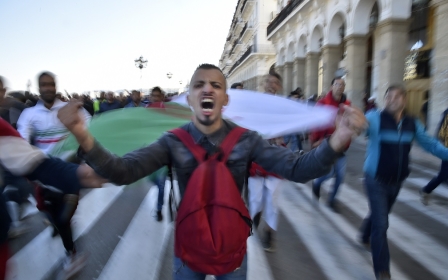

Après l’annonce de la candidature, dimanche, du président sortant Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, à un cinquième mandat « élagué » – puisqu’il s’engage à l'écourter –, trois scénarios s’esquissent. Ces trois pistes conditionnent aussi bien les stratégies d’une opposition condamnée à suivre l’agenda du pouvoir que celles des milieux d’affaires et des chancelleries étrangères.

Scénario I. À la recherche d’un consensus

Hypothèse de départ : le président Bouteflika se fait réélire le 18 avril prochain – ce n’est qu’une formalité – avec un score que les autorités tenteront de présenter comme « appréciables » au regard du mouvement massif et populaire contre cette option.

Selon les « promesses » du chef de l’État contenues dans la lettre qui lui a été attribuée, il organisera une « conférence nationale inclusive », où l’opposition sera invitée, pour élaborer des « réformes politiques, institutionnelles, économiques et sociales ». La seconde étape consistera à amender la Constitution pour aboutir à une « nouvelle république » et un « nouveau système algérien ».

Ce processus doit déboucher, selon le plan, sur une présidentielle anticipée à laquelle Abdelaziz Bouteflika s’engage à ne pas participer. Un « mécanisme indépendant d’organisation des élections » serait créé – c’est une demande de l’opposition depuis des années – afin de garantir un minimum de transparence des scrutins.

L’opposition et l’opinion publique nationale et internationale doutent fort que le chef de l’État puisse entreprendre le moindre chantier de réforme

Deux facteurs majeurs fragilisent la crédibilité de ce scénario, sans parler de la santé du président. D’abord, l’opposition et l’opinion publique nationale et internationale doutent fort que le chef de l’État, dans son état d’affaiblissement extrême, puisse entreprendre le moindre chantier de réforme.

Arrivé en 1999 au pouvoir, il y a vingt ans, Bouteflika avait lancé, à grand renfort de commissions, d’experts et d’annonces, trois grands chantiers de réforme : les structure de l’État, l’éducation et la justice. Deux décennies plus tard, malgré quelques avancées, ces trois secteurs stratégiques sont plus que jamais en crise.

« Le peuple algérien attendait une réponse sans ambiguïté et sans louvoiement à ses demandes : il n’a eu droit qu’à la répétition d’anciennes promesses non tenues depuis vingt ans », a commenté lundi 4 mars l’opposant Ali Benflis au sujet des propositions du président candidat qui l’avait nommé chef de gouvernement entre 2000 et 2003.

Autre problème : comment reconstruire un consensus autour d’un « successeur » ? Fin 2018, l’option du cinquième mandat a été choisie par défaut de consensus. Saïd Bouteflika, frère et conseiller du président, a confié fin 2018 à Abderrezak Makri, président du Mouvement pour la société de la paix (MSP, tendance Frères musulmans), son inquiétude au regard de « la difficulté à trouver un consensus pour choisir entre ceux qui convoitent le poste de président ».

Pour rappel, alors qu’il était favori du système pour la présidentielle anticipée (coïncidence !), Bouteflika était qualifié, en 1999, de « candidat du consensus ». Mais aujourd’hui, il existe moins de pôles de décision et de concertation qu’en 1999, le chef de l’État ayant instauré un système hyperprésidentiel.

Dernière réserve sur ce scénario : la colère populaire contre le fait accompli. Les Algériens semblent décidés à refuser les plans du cercle présidentiel. Les manifestations du vendredi 8 mars seront un test décisif.

Scénario II. Le syndrome « 1992 »

Un refus populaire du scénario I pourrait se traduire par une sorte de climat de désobéissance civile poussant les responsables de la sécurité (armée et services de renseignement) à préférer un ajournement de l’agenda tracé par Bouteflika plutôt que de risquer un embrasement du pays.

En d’autres termes, les risques de débordements de la colère populaire dans un pays si vaste, avec des frontières aussi sensibles (Libye, Mali), peuvent amener l’aile sécuritaire du système à proposer un report de la présidentielle face à une menace déstabilisatrice.

« Nous sommes passés au travers des filets en 2011, à l’époque du Printemps arabe, parce que les Algériens étaient très attachés à la stabilité de leur pays », explique une source sécuritaire à Middle East Eye. « Mais maintenant, ils se sentent humiliés par ce cinquième mandat et par l’arrogance des seconds couteaux du pouvoir qui n’arrêtent pas de répéter que l’Algérien acceptera tout tant qu’on évite le scénario libyen ou syrien. Les gens sont en colère, on le sent. C’est très profond. Humilier un Algérien ? C’est une déclaration de guerre. »

La constitutionnaliste Fatiha Benabbou expliquait, en décembre dernier, que lorsque la rumeur d’un report de l’élection présidentielle persiste, le président de la République peut décréter l’état d’exception, qui l’habilite à « prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la nation et des institutions de la République », selon l’article 107 de la Constitution algérienne.

La dernière fois que les décideurs civils et sécuritaires ont eu recours à des lois d’exception (à ne pas confondre avec l’état d’exception) remonte à juin 1991. L’état de siège a été proclamé face à la manifestation de force du Front islamique du salut (FIS, dissous en févier 1992) qui déclencha une vaste désobéissance civile, à caractère insurrectionnel. Suivra la proclamation de l’état d’urgence, en févier 1992, qui durera jusqu’en… 2011.

Si le maintien de l’état d’urgence a permis toutes sortes de dépassements en termes de violations des droits de l’homme et de rafistolages institutionnels, la configuration actuelle du pays, sa jeunesse connectée et ses engagements régionaux ne permettent plus de retomber dans les statuts réglementaires d’exception.

Un dilemme pour les hauts cadres sécuritaires, même si la tentation est là : siffler la fin de la partie jouée entre des clans aux intérêts politiques et économiques macros qui profitent de l’effondrement du système Bouteflika pour se repositionner. « Là, l’enjeu n’est plus l’encadrement sécuritaire de la rue, mais la neutralisation d’une gangrène mafieuse qui s’est beaucoup développée au sein des institutions », confie un responsable à MEE.

Scénario III. « À Dieu nous appartenons et c’est vers lui que nous retournons »

Par décence, analystes et opposants évitent d’aborder la question frontalement. C’est un tabou. Abdelaziz Bouteflika est avant tout un homme âgé et malade, dont la fragile posture physique tempère toute allusion à la question de la disparition. Et pourtant. Son statut de président, allant sur un cinquième mandat et bouclant vingt ans de règne à la tête de l’Algérie, impose de traiter cette éventualité : une subite disparition avant même l’élection du 18 avril.

Selon l’article 102 de la Constitution, « en cas de démission ou de décès du président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la République. Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit ».

« Même ses adversaires marcheront derrière le blindé de l’armée qui portera son cercueil, et ils le pleureront, je vous l’assure »

- Un cadre de l’État

Ensuite, selon le même article, c’est le président du Conseil de la nation (Sénat) – poste actuellement occupé, depuis dix-sept ans, par Abdelkader Bensalah, 76 ans – qui « assume la charge de chef de l’État pour une durée de 90 jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées ». Bensalah, selon la loi, ne peut être candidat à cette élection.

« Légalement, c’est la démarche à suivre, et elle le sera », confie un cadre de l’État. « Ensuite, les mécanismes de l’État prendront le relais des proches du président que nous accompagnerons, comme il se doit, dans la dignité de leur deuil : les sécuritaires accompliront leurs missions de sauvegarde de la stabilité du pays et la machine de l’État reprendra son travail pour assurer la transition durant le délai constitutionnel [90 jours, donc]. »

L’État profond en action ? « C’est un fantasme. Un État est un ensemble de forces et d’intérêts appuyé par la légitimité et la force publique. Il fonctionne à plusieurs niveaux suivant les conjectures. Nous avions un État dans les maquis dès 1958 et il fonctionnait ! », tranche notre interlocuteur.

« Bouteflika partira comme il l’a décidé, c’est sa force. Il a tracé une trajectoire depuis 1999, il s’y tient. Absent ou présent, il dicte l’agenda. Vivre et mourir là où son destin depuis ses 17 ans l’a porté, au cœur du système, du MALG [premiers services de renseignement] à la présidence de la République. Même ses adversaires marcheront derrière le blindé de l’armée qui portera son cercueil, et ils le pleureront, je vous l’assure. »

Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].