Pour les entreprises françaises, le marché algérien est bien « compliqué »

ALGER – « C’est très dur. Il vaut mieux que les Petites et moyennes entreprises [PME] aient les reins solides, surtout si les clients paient en retard. Et contrairement à ce qu’on pense, ce n’est pas plus facile pour les grands groupes qui font face à d’autres difficultés. » Philippe Nguyen, directeur de la société Wana Consulting spécialisée en sécurité et support aux entreprises, installé à Alger depuis plus de dix ans, garde le moral.

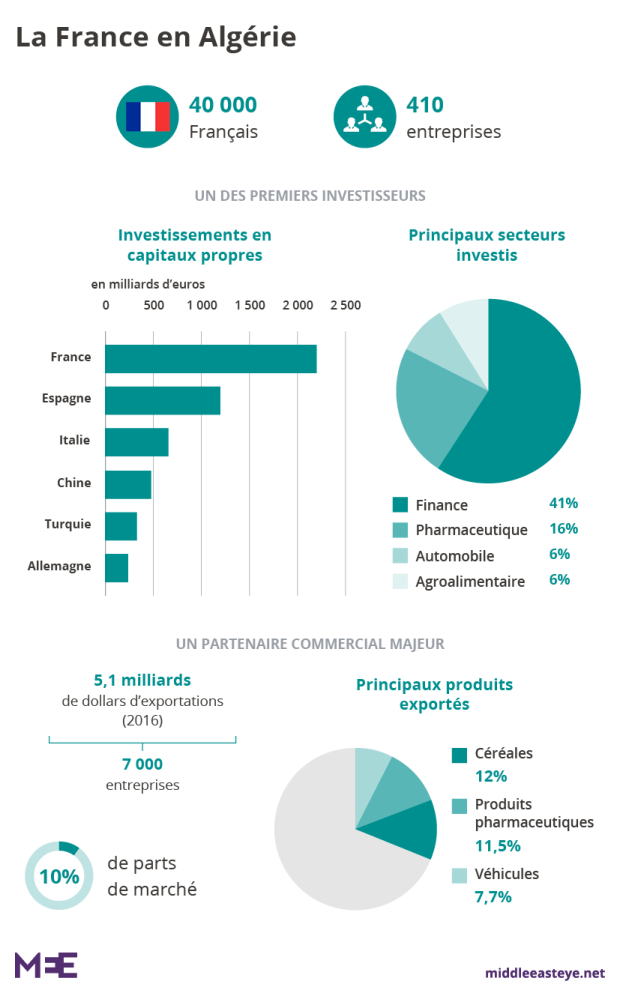

Sur le papier, tout peut l’y inciter : aucun pays concurrent ne semble pouvoir menacer la France, deuxième fournisseur derrière la Chine mais premier investisseur, dans son statut de partenaire commercial privilégié de l’Algérie – la proximité géographique, la langue, et leur histoire commune jouant un rôle majeur dans cette relation. « C’est vrai, quand nous parlons, nous nous comprenons, et ce n’est pas qu’une histoire de langue », reconnaît un entrepreneur français du secteur agricole à Middle East Eye.

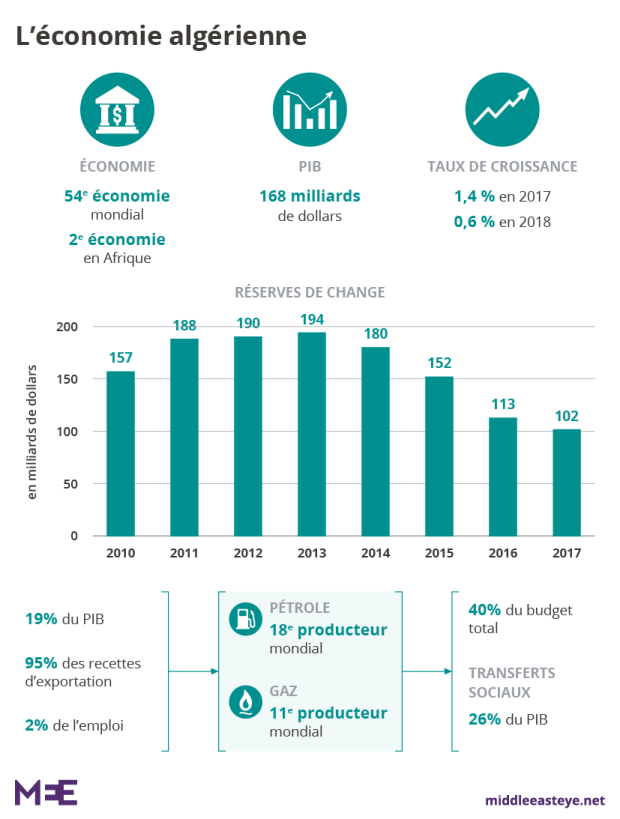

Pourtant, comme la plupart des entrepreneurs rencontrés, il le reconnaît : le contexte économique et politique algériens, régulièrement épinglés dans les classements internationaux comme nuisibles au climat des affaires, rend tout développement un peu « compliqué ». Surtout depuis la chute des cours du pétrole qui, à partir de 2014, a fait entrer l’Algérie dans une grave crise budgétaire, les hydrocarbures pesant à 95% dans ses recettes d’exportations.

En trois ans, des mesures ont été prises pour limiter de manière brutale les importations – dans le but de relancer la production nationale – et parfois, comme le note Gérard, un chef d’entreprise français du tertiaire, « sans mesurer toutes les conséquences qui allaient en découler ». Les anecdotes d’entreprises retrouvant leur marchandise bloquée au port sous l’effet d’une interdiction soudaine d’importation à effet immédiat ou rétroactif ne manquent pas. « Aujourd’hui, il est par exemple interdit d’importer des meubles. Mais cette décision a été assortie d’une interdiction d’importer du bois… », relève un chef d’entreprise qui ne demande pas mieux à faire du « made in Algeria ».

À LIRE : Les investisseurs étrangers pourront-ils réinvestir le marché algérien ?

Laurent salue aussi la volonté du ministre de réduire les importations de 41 milliards en 2017 à 30 milliards de dollars en 2018, mais il note que la façon dont le gouvernement s’y prend affecte tout le tissu des PME de manière directe ou indirecte.

« Aujourd’hui, quand vous voulez importer pour 1 million d’euros de matériel, vous devez payer 200 000 euros de plus à la douane. S’il s’avère, après vérification, que vous avez bien toutes les autorisations, vous êtes remboursé. Mais avant cela, vous allez répercuter le prix sur vos clients : leur ajouter des charges et vendre plus cher », explique-t-il à MEE. « Ceux qui n’ont pas de trésorerie ou qui font des marges étroites sont morts. » Microsoft, Nokia, et Hewlett Packard, qui ne faisaient que de la revente, ont depuis, quitté l’Algérie.

Le retour du « trabendisme »

Pour ne rien arranger, le recours à la planche à billets voté en septembre au parlement a entraîné une dévaluation du dinar. Alors qu’il fallait 110 dinars pour acheter un euro il y a trois ans, l’euro s’échange aujourd’hui à 141 dinars. Et encore, on ne parle que du taux officiel. Au marché noir, l’euro s’achète 210 dinars.

« Je vous laisse imaginer l’impact sur le transfert de devises. Quand je veux exporter 20 millions de dinars vers l’Europe, ça me coûte beaucoup plus cher qu’avant ! », râle un chef d’entreprise. « Cette dévaluation conjuguée à la limitation des importations a eu pour conséquence de favoriser le retour du ‘’trabendisme’’ [pratique consistant à faire venir en Algérie des produits étrangers sans les déclarer]. Tous les produits interdits se retrouvent donc sur le marché, beaucoup plus cher qu’avant, le prix étant converti au taux du marché noir et les commerçants ajoutant encore quelques dinars correspondant à la spéculation ».

In iPhone X, qui coûte 1 100 euros en France, soit l’équivalent d’un SMIC, est vendu à Alger au taux du marché noir à 210 000 dinars, soit… onze fois le salaire minimum algérien !

Un exemple : bien qu’il soit interdit de l’importer en Algérie, il est assez facile de se procurer un iPhone X. L’appareil, qui coûte 1 100 euros en France, soit l’équivalent d’un SMIC (salaire minimum) est vendu à Alger au taux du marché noir (puisqu’il est entré illégalement) à 210 000 dinars, soit… onze fois le salaire minimum algérien !

Alors que le Maroc et la Tunisie attirent 10 à 12 milliards de dollars d’Investissements directs étrangers (IDE) chaque année, l’Algérie doit se contenter d’1,5 à 2 milliards de dollars alors que selon certains experts, elle devrait être en mesure d’en mobiliser cinq à six fois plus. En 2013, l’Algérie était classée 13e en Afrique en matière d’attraction de flux d’IDE.

« Est-ce que notre économie manque d’intérêt ? Non. Mais nos voisins offrent aux investisseurs un cadre qui inspire davantage la confiance », relève Omar Berkouk, experts en investissements. « Pour placer son argent en Algérie, un investisseur doit avoir la garantie, s’il respecte toutes les conditions fiscales et administratives, qu’il peut sécuriser son argent et rapatrier les devises le jour où il veut partir. Nous avons bien, sur le papier, un cadre juridique, mais pas en pratique, l’exécution est difficile. D’où un certain découragement des investisseurs, en particulier de ceux dont nous avons besoin pour fertiliser notre économie : les PME qui ne peuvent pas prendre le risque d’investir 2 millions d’euros en Algérie. »

Des cas de réussite

Pour Michel Bisac, fondateur et directeur général des Pages Maghreb et vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie algéro-française (CCIAF), l’euphorie de l’ouverture du marché, à partir de 2006, a été stoppée par la décision du gouvernement d’imposer la fameuse règle du 49/51 (obligeant tout investisseur étranger à s’associer à un actionnaire majoritaire algérien).

« Il y a eu des cas de réussites chez les grandes entreprises, comme Renault, Axa ou plus récemment Peugeot, qui ont trouvé un partenaire algérien, mais pour les PME, la situation est un peu différente », explique-t-il à MEE. « Pour elles, il est beaucoup plus difficile de trouver un partenaire fiable et pour cela, d’y investir du temps et de l’argent. Même si cette mesure se justifie, il faut reconnaître qu’elle a entraîné, depuis 2009, un ralentissement des investissements. »

« Une entreprise qui doit ouvrir une usine mais qui ne peut pas importer des intrants se demande forcément s’il ne vaut mieux pas attendre, voire investir ailleurs »

- Un cadre du secteur pharmaceutique

Des représentants français de grands groupes pointent aussi du doigt « une instabilité politique » qui ne rassurent pas leur état-major. « Le départ de Tebboune cet été, par exemple, a été vu de l’étranger comme le paroxysme de cette instabilité », explique un cadre du secteur pharmaceutique.

« Il faut comprendre que la direction d’un groupe, qui regarde l’Algérie de très loin, comprend difficilement ce qui se passe ici. Une entreprise qui doit ouvrir une usine mais qui ne peut pas importer des intrants se demande forcément s’il ne vaut mieux pas attendre, voire investir ailleurs. »

Un ex-cadre du ministère de l’Industrie se désole de cette perception. « Nous aimerions bien libérer l’investissement. Un nouveau code des investissements est d’ailleurs en préparation. Mais nous devons pour cela changer notre regard sur l’entreprise privée – et ça commence – mais aussi sur l’étranger. Nous sommes obsédés par l’idée de nous faire piller car de grands groupes ont abusé de nos ressources. »

Philippe Nguyen estime que « si la France pouvait revoir ses accords privilégiés avec l’Algérie pour faciliter les échanges, ça aiderait ». « Les Français travaillent en Algérie depuis longtemps. Ils savent qu’être là juste pour vendre un produit et encaisser des marges, c’est plus difficile. Il vaut mieux proposer une approche globale comprenant par exemple du transfert de compétences, de l’assistance à l’installation et du support. Nous avons compris que l’Algérie veut du transfert de technologie et nous avons envie de transmettre, mais on aimerait aussi que nos accords soient revus. »

À LIRE : Algérie, retour « pour » investissement

D’ailleurs, une étude comparative des flux d’investissements réalisés par les six principaux partenaires économiques de l’Algérie (hors secteur des hydrocarbures), menée par la CCIAF, montre qu’en termes de création de valeur ajoutée apportée par les sociétés, la France arrive en première position. Avec 770 millions d’euros, elle se place loin devant l’Italie (394 millions d’euros) et surtout devant la Chine (39 millions d’euros), qui arrive sixième. Les industries les plus importantes en termes de valeur ajoutée sont la finance et la logistique, suivies par les boissons et les matériaux de construction.

Malgré les difficultés, aucune entreprise ne remet en question l’attractivité du marché algérien. « Pour réussir, les PME françaises qui veulent venir maintenant doivent se positionner sur des marchés de niche, où il y a peu de concurrence et à forte valeur ajoutée », conseille Philippe Nguyen. « Pour celles qui sont déjà là, si elles persévèrent, je pense que d’ici trois à cinq ans, elles pourront avoir de nouvelles opportunités. Car l’Algérie, qui est en ce moment en train de se refermer, n’a pas d’autre choix que de s’ouvrir si elle veut diversifier son économie. »

Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].