Le « musée de la coexistence » d’Israël efface l’histoire palestinienne

JÉRUSALEM – La porte Mandelbaum a séparé le nouvel État d’Israël et la Jordanie de 1948 à 1967. Servant de point de passage entre les deux parties de la ville divisée, elle avait toutes les caractéristiques d’une frontière traditionnelle : contrôles des documents d’identité, clôtures de fil de fer barbelé et panneaux de bienvenue. Sur de nombreuses photos de l’époque, on aperçoit une maison de trois étages s’élevant au-dessus de la barrière, avec de grandes arcades corinthiennes adornant la façade et un drapeau israélien flottant au vent.

La porte Mandelbaum a disparu depuis longtemps. Lorsque Israël a capturé et occupé Jérusalem-Est en 1967, pendant la guerre des Six Jours, il a démoli la structure et ouvert la voie à ce que le gouvernement israélien a appelé « Jérusalem unifiée ».

« L’histoire de la maison symbolise parfaitement l’histoire de la Palestine »

- Haïfa Baramki

Mais la maison en arrière-plan, connue sous le nom de « poste Tourjeman », est toujours là, transformée en un musée d’art contemporain et sociopolitique. Nommé le Museum on the Seam (musée sur la couture), dans un clin d’œil à son emplacement unique dans le paysage historique de Jérusalem, il « présente l’art comme une langue sans frontières afin de soulever des questions sociales controversées en vue de la discussion publique ».

Sur les photographies historiques de la porte Mandelbaum exposées dans le musée, on peut voir des pancartes présentant un mélange incroyable de visages et de polices d’écriture.

« Halte ! Frontière », peut-on lire sur l’une d’elles en lettres en forme de blocs à côté d’une traduction de l’hébreu. Sur une autre, vibrant aux teintes lumineuses du Kodachrome des années 1960, est écrit « Bienvenue en Israël », alors que des voyageurs, l’air heureux et parés de leurs plus beaux habits, posent à côté d’une clôture grillagée. Sur certaines photos, des soldats jordaniens, coiffés du keffieh traditionnel, montent la garde à proximité d’affiches promotionnelles invitant les touristes à visiter « Petra... la mystérieuse ! ».

Le bâtiment qui abrite le musée a été construit en 1932 par l’architecte palestinien Andoni Baramki. Une seule ligne sur le site du musée et un panneau au rez-de-chaussée en font état, en préambule à l’histoire militaire du bâtiment.

Le conservateur du musée, Raphie Etgar, l’a fondé en 1999. Aujourd’hui, son bureau se trouve sur le toit du musée, lequel offre une vue imprenable sur la ville autrefois divisée. En contre-bas, le tramway de Jérusalem passe toutes les cinq ou dix minutes, ses voitures décorées de drapeaux israéliens.

« Les demi-vérités ne suffisent pas, il faut raconter toute l’histoire »

- Haïfa Baramki

Raphie Etgar a peu de temps pour discuter du programme de son musée et refuse tout commentaire sur l’histoire du bâtiment. « Tout ce que vous devez savoir est sur le site », lance-t-il. Un livre intitulé Coexistence est posé sur son bureau.

Une histoire cachée

Haïfa Baramki, dont le beau-père a conçu et construit la maison au début des années 1930, se souvient de la riche histoire du bâtiment, avant l’expulsion de la famille en 1948 pendant la Nakba (catastrophe).

« Elle a été construite par et appartenait à Andoni Baramki », a-t-elle déclaré à Middle East Eye, insistant sur le mot « appartenait ». Déballant un grand carton rempli de photographies, de livres et d’articles de journaux sur la maison, elle secoue la tête. « C’était la propriété de Baramki. Le musée ne va pas s’en vanter, mais c’est un fait. Les demi-vérités ne suffisent pas, il faut raconter toute l’histoire. »

« Toute l’histoire » a commencé en 1932, lorsqu’Andoni Barambi a acheté un terrain appartenant à Hasan Tourjeman. Haïfa Baramki a gardé les copies des actes de propriété en anglais et en arabe fournis par le bureau d’enregistrement des terres de Jérusalem. À une dizaine de minutes à pied de la vieille ville, le terrain était assez grand pour y construire une maison familiale de trois étages dans le style personnel et éclectique d’Andoni Barambi – un mélange d’influences palestiniennes et grecques.

« Elle appartenait à Andoni Barkami »

- Haïfa Baramki

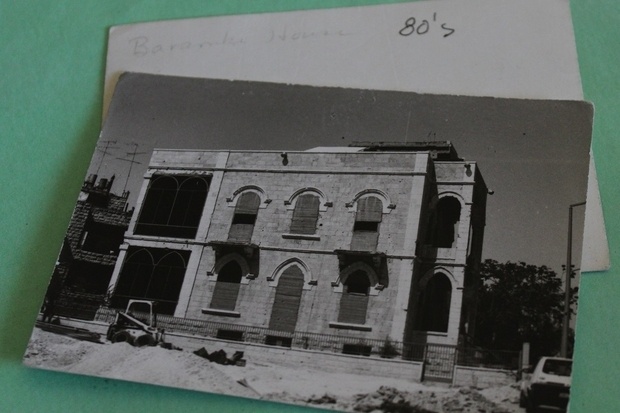

« Il a étudié en Grèce, à l’université d’Athènes », précise Haïfa Baramki en montrant les grandes arcades de la façade sur une photo datant des années 1980. « Regardez les arcades corinthiennes, c’est l’influence grecque, mais Andoni ne construisait qu’en pierre rouge, une pierre qui provient d’une carrière du sud de la Palestine », explique-t-elle. « Si vous regardez autour de la vieille ville de Jérusalem, dans des quartiers comme Baqaa par exemple, vous pourrez voir son estampille. De plus, il utilisait toujours cette pierre. »

De maison familiale à poste militaire

Une fois la construction de la maison achevée en 1934, la famille d’Andoni et différents locataires y ont vécu jusqu’en 1948. Comme tant d’autres familles palestiniennes, les Baramki ont été contraints de quitter Jérusalem cette année-là, celle de la Nakba qui a marqué la création de l’État d’Israël. La demeure, impressionnante par sa taille et son architecture, était située juste au-delà des barbelés séparant Jérusalem-Est de Jérusalem-Ouest, du côté israélien.

Peu de temps après la création de la frontière, l’armée israélienne a transformé la maison des Baramki en poste militaire, le poste Tourjeman, y ajoutant tourelles et stations d’observation.

« Ton père regarde cette maison comme un amour perdu »

- Chauffeurs de taxi d’Andoni Baramki

Le mari de Haïfa Baramki, Gabi, ancien président de l’Université de Bir Zeit, décédé en 2012, a suivi la situation de la maison familiale tout au long de sa vie. Haïfa conserve toujours son épais dossier de documents, actes notariés et objets divers et variés dans leur maison de Ramallah.

En 1967, lorsque la porte Mandelbaum a été démantelée et que le poste Tourjeman a été abandonné par l’armée israélienne, son beau-père n’avait qu’une envie : revenir chez lui. Cependant, en vertu de la Loi sur la propriété des absents promulguée par Israël en 1950, la maison de la famille Baramki fut confiée à l’organisme israélien en charge des « propriétés des absents ». Il demanda encore et encore à ce que la maison lui soit restituée, mais en vain.

« Quand Jérusalem a été ouverte, à partir de 1967, il s’est mis à aller voir la maison régulièrement », a déclaré Haïfa Baramki.

« Jusqu’à sa mort en 1971, il faisait tous les jours le trajet de Ramallah à Jérusalem juste pour voir la maison de l’extérieur. Son chauffeur de taxi disait à mon mari : ‘’Gabi, ton père regarde cette maison comme un amour perdu’’. Il avait le cœur brisé. »

« C’est plus comme une alter-existence »

La maison des Baramki, alors sous le contrôle de la municipalité de Jérusalem, est devenue un musée en 1983. Grace au soutien de la Fondation de Jérusalem, sa façade soufflée par une explosion a été rénovée pour servir d’entrée au musée du poste Tourjeman.

Le musée a ensuite présenté au public une exposition permanente, « Jérusalem – Une ville divisée réunifiée », organisée par le maire de l’époque, Teddy Kollek, et soutenue par le donateur allemand Georg von Holtzbrinck.

« L’attitude du musée envers les Arabes de Jérusalem reflète le dilemme d’une ville unifiée dont la population est divisée »

- Abraham Rabinovich, auteur de The Yom Kippur War: The Epic Encounter that Transformed the Middle East

La nature problématique du bâtiment, en particulier à la lumière des célébrations de la reunification de la ville organisées par le musée, n’est pas passée inaperçue au début des années 80.

Le 11 mai 1983, Abraham Rabinovich, auteur de The Yom Kippur War: The Epic Encounter that Transformed the Middle East (La guerre de Kippour : la rencontre épique qui a transformé le Moyen-Orient), note dans un article publié dans un supplément spécial paru à l’occasion de la Journée de Jérusalem : « L’attitude du musée envers les Arabes de Jérusalem reflète le dilemme d’une ville unifiée dont la population est divisée. Un musée municipal devrait servir l’ensemble de la population, or ici, l’histoire est clairement racontée du point de vue israélien, bien que les références aux Arabes soient dignes et respectueuses ».

Il ajoute au bas de son article : « À l’attention des autorités du musée : l’absence de traduction en anglais des documents exposés donne l’impression que ces derniers intéressent uniquement le visiteur israélien ».

Aujourd’hui, le Museum on the Seam présente une brève histoire du bâtiment en trois langues : arabe, hébreu et anglais. Sa programmation s’est développée de manière à englober toutes sortes de réalités sociales afin de susciter des dialogues encourageant la responsabilité sociale.

Parfois, néanmoins, comme dans une récente exposition sur l’art juif religieux et laïque, les explications ne sont fournies qu’en hébreu et en anglais. Pour un musée qui affirme examiner les « lignes de couture » dans leurs contextes locaux et universels, l’omission de l’arabe, tant à l’intérieur du musée que sur son site web, ne reflète pas bien son manifesto.

« Le gouvernement israélien est déterminé à non seulement effacer la présence des Palestiniens, mais aussi à effacer leur culture par des actes délibérés de mémoricide »

- Maryvelma O’Neil, directrice d’ARCH

Maryvelma O’Neil, directrice de l’Alliance pour la restauration du patrimoine culturel de Jérusalem (ARCH), considère la programmation du musée et l’omission de l’histoire palestinienne du bâtiment comme symptomatiques d’une tendance plus vaste au sein des institutions culturelles israéliennes.

« Le gouvernement israélien est déterminé à non seulement effacer la présence des Palestiniens, mais aussi à effacer leur culture par des actes délibérés de mémoricide, une pratique que les Romains appelaient damnatio memoriae », a-t-elle déclaré à Middle East Eye en se référant à un terme utilisé par l’historien israélien Ilan Pape pour décrire la façon dont Israël a détruit les traces de la présence du peuple palestinien lorsqu’il s’est emparé de sa terre en 1948.

« Chaque fois que les institutions israéliennes organisent des événements, les Palestiniens ne sont pas invités ou évitent délibérément toute association, donc il n’y a pas de ‘’coexistence’’. C’est plutôt une alter-existence », a-t-elle ajouté.

Les expositions du musée couvrent une gamme impressionnante de sujets, de la relation entre foyers privés et nationaux aux archives de la répression, en passant par la solitude de la vie dans un environnement urbain. Mais ne pas prendre directement en compte l’histoire des murs mêmes du musée souligne un problème inhérent dans la façon dont il fonctionne.

« C’est comme si on chantait le kumbaya à tue-tête pour étouffer la musique oud indigène de la culture palestinienne », a commenté Maryvelma O’Neil.

Examinant une affiche en noir et blanc des années 1980 représentant le musée du poste Tourjeman, Haïfa Baramki médite elle aussi sur la réappropriation de la propriété familiale.

« Ils l’ont appelé le musée de la coexistence, le musée de la réconciliation, le musée de la couture – ou je ne sais quoi encore. L’histoire de la maison symbolise parfaitement l’histoire de la Palestine, de ce qui est arrivé aux Palestiniens, une histoire qui continue. Ils racontent des mensonges, et ils ont déformé l’histoire. »

Traduit de l’anglais (original) par Monique Gire.

Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].