Saïd Khatibi : « Pour nous débarrasser des mythes de l’identité, nous devons nous interroger sur nos histoires officielles »

La spontanéité et la diversité de la vie, le mélange gênant de tristesse et de joie, voilà quelque chose que comprend parfaitement l’écrivain algérien Saïd Khatibi.

Lors d’une veillée pour un proche dans la ville algérienne de Bou Saada, un deuil s’est transformé en célébration lorsqu’un éditeur lui a envoyé un message pour lui apprendre qu’il était retenu pour le Prix international de la fiction arabe.

Né en 1984, Saïd Khatibi a passé sa jeunesse en Algérie lors de la guerre civile, qui a vu s’affronter l’État et divers groupes armés islamistes armés.

Selon lui, être témoin de la mort et la destruction lui a appris, et à d’autres autour de lui, à « vivre », en particulier à trouver des moments de joie entre deux accès de souffrance.

Il a alors réalisé que dans le flux organique de la vie, la joie et le chagrin étaient interconnectés.

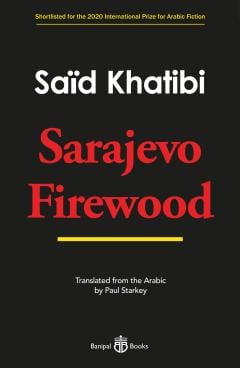

Cette leçon rayonne dans le dernier roman de Khatibi, Hatabo Sarajevo, récemment traduit en anglais par Paul Starkley sous le titre Sarajevo Firewood.

L’histoire, qui se passe dans la fin des années 1990, suit Salim, un journaliste algérien qui couvre la guerre des Balkans. Il se rend en Slovénie à la demande de son oncle et découvre qu’on lui a menti à propos de l’identité de son père biologique. Là, il rencontre Ivana, qui a fui la guerre en Bosnie, sa sœur psychotique et sa mère défaitiste.

Accablée par un emploi qui ne la rend pas heureuse et tourmentée par les souvenirs de son père violent, elle espère concrétiser son ambition de devenir dramaturge en Slovénie.

À mesure que l’histoire avance, les personnages en viennent à incarner la manipulation et la tromperie inhérentes à la guerre.

Écrit dans une prose minimaliste et accessible, le lecteur est mis au défi de s’interroger sur leur sens de l’identité : qui et que sont-ils, quelles sont leurs valeurs et raisons de vivre.

Salim rentre en Algérie brisé, déterminé à retracer ses origines et à détricoter le nœud de mensonges qu’est sa vie.

Middle East Eye a abordé certains de ces thèmes importants avec l’auteur.

MEE : On trouve de nombreux thèmes entrecroisés dans le roman. L’un des plus frappants est l’idée d’« origines ». Pourquoi avoir écrit là-dessus ?

Saïd Khatibi : Toutes les guerres à la fin du XXe siècle ont commencé par la question des origines, qu’elles soient ethniques ou religieuses. Pour éviter ces guerres, il nous faut d’abord détruire le mythe de la pureté. Nous sommes tous le fruit d’un mélange.

Le citoyen moderne est un collège de nombreuses identités, pas d’une seule. L’identité est une corde sensible. Et les politiciens le savent. Ils attirent des partisans en tirant sur cette corde.

« Pour éviter ces guerres, il nous faut d’abord détruire le mythe de la pureté. Nous sommes tous le fruit d’un mélange »

- Saïd Khatibi

Dans un pays où il n’y a aucune liberté personnelle, les gens deviennent prisonniers d’identités meurtrières, comme l’a formulé (l’écrivain libanais) Amin Maalouf.

Ce qu’il veut dire, c’est qu’à cause de cet attachement aux origines – aux identités – des gens se tuent les uns les autres.

En Algérie et en Bosnie, les guerres ont été menées par des gens aveuglés par leur attachement malsain à leur identité religieuse ou nationaliste.

MEE : Les protagonistes luttent avec la liberté, sur le plan professionnel et personnel. Dans quelle mesure cette lutte vous a affectée ?

SK : Le manque de liberté individuelle est un problème majeur en Algérie. Depuis l’indépendance en 1962, le régime algérien traite les individus comme des enfants, comme s’ils étaient insignifiants.

Il a écrit sa propre histoire, et non l’histoire du peuple. La liberté individuelle est nécessaire pour répondre à la question des croyances que nous tenons pour acquises.

Sans cela, j’ai constaté comment on perd la liberté, notre assurance et la confiance en les autres. Nous devenons les victimes de nos peurs. Quiconque est différent devient un ennemi.

MEE : Salim est confronté à une terrible vérité dans le roman, une vérité que beaucoup tiennent pour acquise : nous sommes la personne qu’on nous dit que nous sommes. Vous qui avez connu la guerre civile, à quel point est-il important de remettre en question ce que nous pensons être vrai ?

SK : Il nous faut du temps pour s’interroger sur ce qu’on croit être vrai. Pour nous débarrasser des mythes de l’identité et de l’origine ethnique, nous devons nous interroger sur nos histoires officielles.

Le véritable défi en Algérie aujourd’hui, comme en Bosnie, consiste à accepter l’histoire multiculturelle et multiethnique de ces deux pays.

Je viens de deux cultures, comme des millions d’Algériens : arabe et amazighe. Nous ne pouvons pas réduire un pays à une unique ethnie, culture ou langue. Il y a des variantes au sein de chacune d’entre elles. Au sein des Amazighs, il y a également des variantes. Pendant des siècles, les deux ont coexisté.

À la maison on mélange les deux langues, on célèbre le nouvel an amazigh mais on est également issu d’une culture arabe. Les deux se complètent.

MEE : Pour atteindre son objectif, Ivana choisit de ne pas alourdir l’avenir avec le poids de son sombre passé. Le roman semble dire que le passé n’a pas à se répéter, qu’importe son emprise sur nous. Cela est très important quand on regarde à l’ordre politique aujourd’hui, qui veut qu’on reste coincé dans le passé.

SK : Comment rompre avec le passé ? Je ne crois pas à la rupture avec le passé. La vie est une chaîne continue et il n’y a pas d’interruptions.

Je pense qu’il est nécessaire d’écrire, de documenter les événements afin qu’ils ne se répètent pas.

En Algérie, nous voulions rapidement tourner la page des années 1990. Nous avons proclamé une amnistie et les groupes armés ont intégré la vie ordinaire, victimes et assassins vivent désormais côte à côte.

Nous voulions que les gens oublient les dix ans de terreur, mais les gens s’en rappellent encore.

En Bosnie il y a des musées, des monuments, etc. mais les gens veulent oublier rapidement.

On ne peut rompre avec le passé que si on admet nos erreurs, si on corrige les mythes erronés de notre histoire et si on admet qu’on est supposés vivre ensemble avec nos innombrables origines.

MEE : Il y a des meurtres horribles dans ce roman, une jeune fille est notamment décapitée. Vous avez parlé aux familles qui ont connu l’extrême violence lors de la guerre civile algérienne dans le cadre de vos recherches. À quel point cela a-t-il été difficile ?

SK : Je viens moi-même d’une famille de victimes. De nombreuses histoires tragiques sont encore tues à l’heure actuelle.

Toutes les histoires sont douloureuses, sans exception, mais la chose la plus douloureuse, c’est savoir que les criminels vivent (encore) aujourd’hui aux côtés des victimes, sans demander pardon.

Certains sont devenus des personnalités publiques, intouchables, présent à la télé, tandis que les familles des victimes sont abandonnées.

MEE : Les victimes doivent raconter leurs histoires. Est-ce facile dans un pays tel que l’Algérie ?

« Je viens moi-même d’une famille de victimes. De nombreuses histoires tragiques sont encore tues à l’heure actuelle »

– Saïd Khatibi

SK : La liberté d’expression n’a jamais vraiment existé. Cette expression ne veut rien dire.

En Algérie, il devrait y avoir la liberté d’expression, mais elle est sous contrôle.

De nombreuses chaînes de télé ont été suspendues ou fermées ces dernières années. De nombreuses personnes sont en prison à cause d’une publication sur Facebook.

En tant que journaliste, j’ai connu l’intimidation. Parfois des menaces de mort sur les réseaux sociaux à cause d’un article. Chaque fois que je me rends en Algérie, j’ai l’impression que je vais être arrêté par la police.

Beaucoup de mes collègues ont déjà été emprisonnés ou sont poursuivis. Les intellectuels ont toujours été une cible privilégiée. Après l’indépendance, ils étaient emprisonnés. Le poète et militant politique Bachir Hadj Ali par exemple.

Dans les années 1990, ils étaient tués par des groupes extrémistes. Des gens comme l’écrivain, poète, romancier et journaliste Tahar Djaout et à peu près une centaine d’autres écrivains et journalistes.

Ils veulent nous faire croire que nous sommes libres d’exprimer nos opinions et nos pensées, mais dès que nous critiquons le système politique et ses fondements ou tabous, la porte de la prison s’ouvre devant nous.

Sarajevo Firewood est disponible en anglais dès à présent et publié chez Banipal Books.

Traduit de l’anglais (original) par VECTranslation.

Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].