Les despotes arabes ont peut-être gagné la bataille, mais la lutte n’est pas encore terminée

L’année 2021 fut celle des funérailles nationales du Printemps arabe. Les gouvernements et Parlements qui étaient dominés ou soutenus par les islamistes, qui avaient obtenu le pouvoir par les urnes, étaient chassés en Tunisie et au Maroc.

Les derniers qui étaient encore debout sont tombés.

Cet été, lorsque le président tunisien Kais Saied a gelé le Parlement, limogé son Premier ministre et annoncé qu’il gouvernerait par décret – ce que ses propres conseillers ont qualifié de « coup d’État constitutionnel » –, la Tunisie est tombée sous le spectre autoritaire auquel elle avait essayé d’échapper pendant toute une décennie.

Un seul modèle d’État arabe a survécu : celui d’un dirigeant absolu, qu’il soit militaire ou royal, au sommet d’une structure construite sur la base d’une police secrète, de forces spéciales et de journalistes achetés

Les islamistes tunisiens se sont retrouvés exclus et isolés, traités comme une entité politique toxique, devant les portes fermées du Parlement.

Au départ, peu d’opposants laïcs de Saied étaient prêts à descendre dans la rue pour les défendre. Sentant que l’opinion publique s’était retournée contre eux, Rached Ghannouchi, leader d’Ennahdha et principal intellectuel du Printemps arabe, a reconnu la part de responsabilité de son mouvement dans l’absence d’avancées économiques tangibles.

Tout le monde a ensuite mis la main à la pâte en rédigeant la nécrologie du Printemps arabe.

L’Occident, qui n’a jamais cessé de faire l’amalgame entre islam politique et radicaux violents, a poussé un soupir de soulagement collectif. Le Printemps arabe ne s’était-il pas transformé en un hiver islamiste ? À présent, tout le monde est rassuré. Les Russes considéraient le Printemps arabe comme une nouvelle « révolution de couleur » ourdie par la CIA, comme l’avaient été celles de l’ex-Yougoslavie, de la Géorgie et de l’Ukraine, et suffisamment puissante pour briser des empires.

Les Chinois se sont servis de cette disparition de la démocratie pour justifier la poursuite de leur propre campagne contre les Ouïghours. Les Iraniens ont entretenu une relation compliquée avec les Frères musulmans, mais ils n’ont jamais apprécié que ceux-ci remettent en question la prétention de la République islamique à être le seul représentant de l’islam.

Enfin et surtout, il y avait les princes arabes eux-mêmes.

Un mélange orwellien

La Tunisie était le dernier scalp qui manquait à l’armoire à trophées des démocraties que ces princes arabes ont réussi à subvertir. C’était le triomphe d’une jeune génération de despotes, de princes dont le règne est si machiavélique qu’ils ont fait passer leurs pères et leurs oncles pour des travailleurs sociaux qui lisent le Guardian.

Un seul modèle d’État arabe a désormais survécu : celui d’un dirigeant absolu, qu’il soit militaire ou royal, au sommet d’une structure construite sur la base d’une police secrète, de forces spéciales et de journalistes achetés.

Leur peuple est gouverné par un mélange véritablement orwellien de contrôle mental et d’oppression. Entre leurs mains, Internet est devenu un outil de surveillance de masse.

Les opposants, qu’ils soient laïcs ou islamistes, croupissent en prison, et nombre d’entre eux y sont morts. Ceux qui n’ont pas pu fuir attendent d’être dénoncés par des voisins. Un simple tweet peut leur être fatal. Ceux qui ont fui sont préoccupés en permanence par le sort de leurs proches, devenus dans les faits des otages.

Cette année, la résurrection du dictateur « préféré » de Donald Trump, le dirigeant égyptien Abdel Fattah al-Sissi – « C’est un type fantastique. Il a pris le contrôle de l’Égypte » –, s’est poursuivie sous Joe Biden.

Biden a exprimé sa « sincère reconnaissance » envers Sissi et son équipe de médiation pour avoir joué « un rôle aussi essentiel » dans les manœuvres diplomatiques qui ont mis fin à l’attaque israélienne contre Gaza en mai dernier.

Loin d’être un paria international, le dictateur égyptien est devenu un modèle régional. Saied en Tunisie et le général Abdel Fattah al-Burhan au Soudan se tournent vers lui pour recueillir des conseils.

Des membres des services de renseignement militaire égyptiens se trouvaient dans le palais présidentiel de Carthage lorsque Saied a pris le pouvoir. De la même manière, le chef des services de renseignements égyptiens, le major général Abbas Kamel, était au Soudan quelques jours avant le coup d’État mené en octobre par al-Burhan. Il aurait dit à Burhan que le Premier ministre Abdallah Hamdok « [devait] partir ».

Sissi, principal faiseur de coups d’État militaires dans son pays, les exporte désormais. Et Washington le soutient toujours. Durant sa campagne, Biden a promis qu’il n’y aurait plus de chèques en blanc. Une fois au pouvoir, il en a signé quelques-uns de plus.

Fin de partie ?

La partie est-elle donc réellement finie pour la révolution qui a balayé le monde arabe en 2011 ? Tous ces espoirs et ces rêves enivrants de liberté et de dignité se sont-ils tout simplement évaporés ? S’agissait-il d’une entreprise courageuse mais vouée en fin de compte à l’échec ?

Les deux camps de la place Tahrir, les laïcs et les islamistes, ont commis d’énormes erreurs, accordant notamment leur confiance à une armée qui les a ensuite trahis.

Que les Frères musulmans soient morts et enterrés ou non, l’État arabe lui-même est en plein déclin, et je dirais même en phase terminale

Pour ne prendre que la dernière erreur en date, Ennahdha a soutenu la candidature de Saied. Ils auraient pu fouiller un peu plus dans son passé. Tout y est.

En Égypte, l’expérience a duré un an. Mohamed Morsi était en fonction mais, comme nous le savons désormais, il n’a jamais vraiment été au pouvoir. En Tunisie, l’expérience a vacillé pendant dix ans au fil des compromis, mais pendant la majeure partie de cette période, Ennahdha n’était ni en fonction, ni au pouvoir. Le mouvement s’est toutefois vu reprocher les erreurs commises par des gouvernements auxquels il ne s’opposait pas. Mais dans leur empressement à pointer du doigt la victime, les analystes ont manqué un point flagrant, qui saute aux yeux.

Que les Frères musulmans soient morts et enterrés ou non, l’État arabe lui-même est en plein déclin, et je dirais même en phase terminale.

Les auteurs de coups d’État à travers le monde ne peuvent pas gouverner leur propre pays. Tout simplement parce qu’ils ne savent pas comment faire. Ce n’est pas dans leur ADN. Souvenez-vous des trois revendications de la révolution de janvier en Égypte : « Le pain, la liberté et la justice sociale. » Sur chacun de ces points, l’Égypte est plus faible en 2021 qu’elle ne l’était lorsque Sissi a orchestré le coup d’État militaire contre Morsi en 2013.

Une Égypte affaiblie

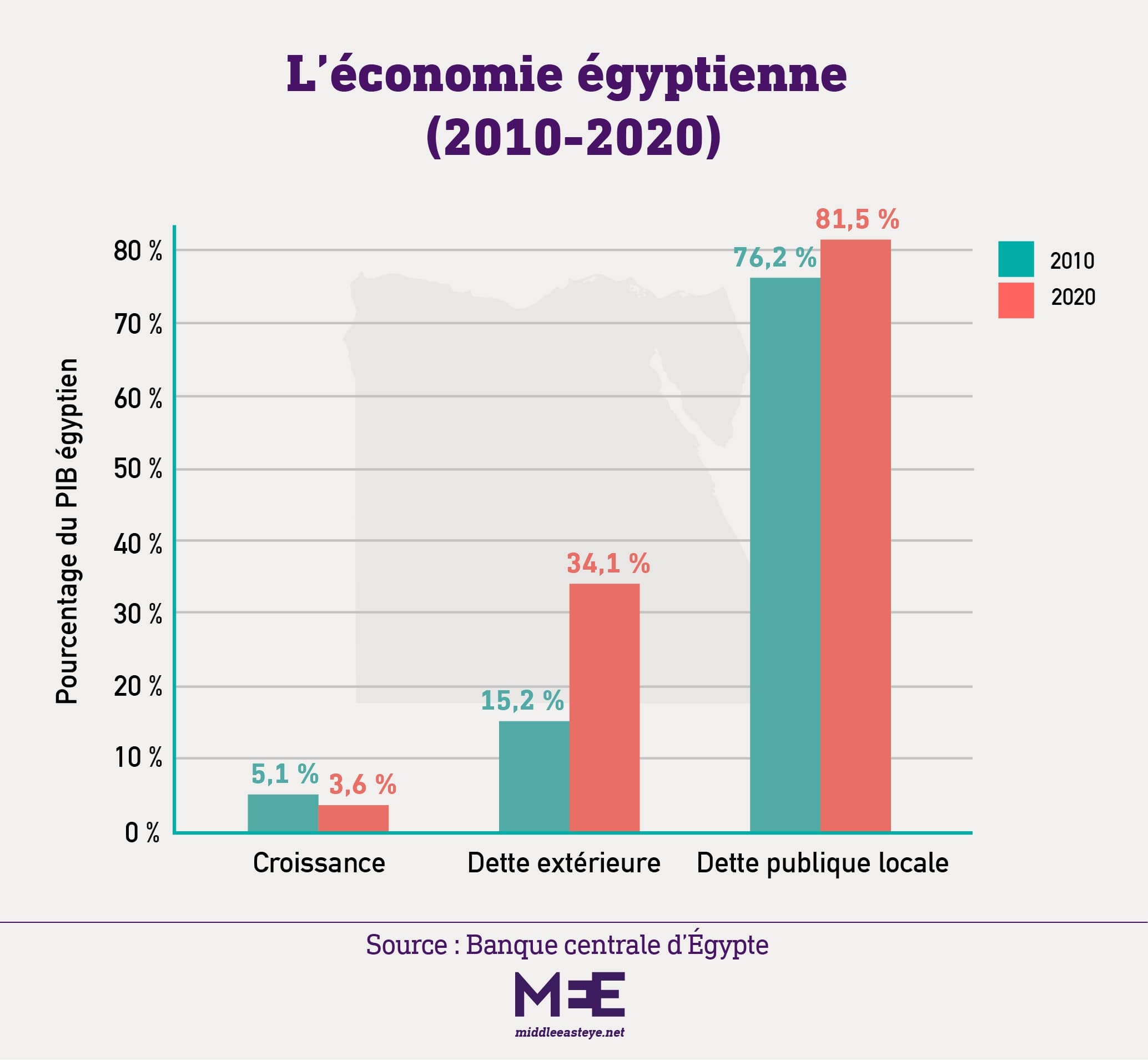

En 2010, la croissance du PIB était supérieure à 5 %. En 2020, elle était de 3,6 %. En 2010, la dette extérieure représentait 15,9 % du PIB. En 2020, elle représentait 34,1 %. En 2010, la dette publique intérieure représentait 76,2 % du PIB. En 2020, ce chiffre avait grimpé à 81,5 %. La dette extérieure est passée de 33,7 milliards de dollars en 2010 à 123,5 milliards de dollars en 2020.

Tous ces chiffres sont tirés des propres registres de la Banque centrale d’Égypte. Ils n’ont fait qu’empirer avec le COVID-19. Le déficit des transactions courantes s’est creusé, passant de 11,2 milliards de dollars à 18,4 milliards de dollars au cours de l’exercice financier terminé en juin 2021, après l’effondrement du tourisme et la hausse du déficit commercial de 36,47 milliards de dollars à 42,06 milliards de dollars.

Selon Mamdouh al-Wali, expert en économie et ancien président du conseil d’administration de la Fondation Al-Ahram, l’Égypte croule sous une montagne de dettes. Le remboursement des intérêts de la dette publique extérieure et intérieure représente désormais 44 % du budget, soit le double du chiffre des salaires, le triple de celui des subventions et le quadruple de celui des investissements publics.

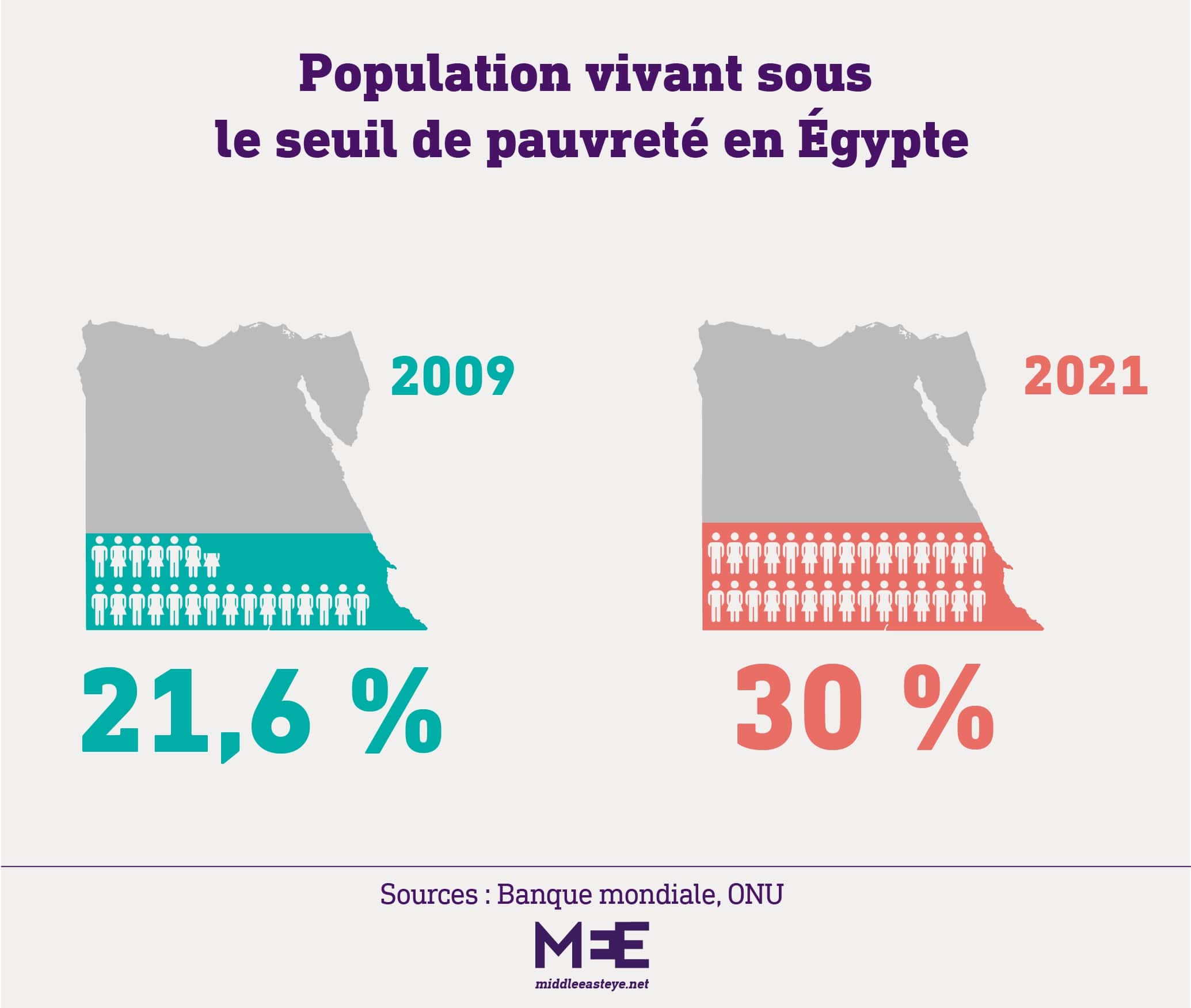

L’effondrement de l’économie égyptienne a des effets réels. Personne ne se fie aux données officielles sur le taux de pauvreté, qui, selon les chiffres officiels, a grimpé jusqu’à 32,5 % avant de baisser légèrement à 29,7 % en 2019-2020. Mais même les derniers chiffres maquillés sont plus élevés qu’au moment de la prise de pouvoir de Sissi en 2014.

En 2009, l’ONU plaçait 21,6 % de la population sous le seuil de pauvreté. En 2021, ce taux a grimpé à 30 %, selon la Banque mondiale. Cela signifie que Sissi a précipité au moins neuf millions d’Égyptiens dans la pauvreté.

Il n’est pas étonnant que dans des régions comme les gouvernorats de Haute-Égypte, où la pauvreté est endémique, il existe déjà une mafia de trafiquants qui organisent le périlleux voyage vers la Libye puis l’Italie.

« Ils vont d’ici [Mansourah] à Sollum, puis des gens les récupèrent dans la montagne et les emmènent à Benghazi. Quand ils arrivent en Libye, la personne appelle son représentant, qui attend d’avoir 100 ou 200 personnes, puis les met sur un bateau et les envoie en mer. S’ils s’en sortent, ils s’en sortent, s’ils ne s’en sortent pas, ils ne s’en sortent pas », explique un parent.

Abdel-Aziz al-Jawhari, oncle d’une des victimes, explique comment cela fonctionne. Ce sont les enfants, et non la mafia, qui appellent les parents pour leur demander de l’argent. « Les enfants appellent les parents, ils leur expliquent où ils sont et que leurs amis ont déjà traversé, puis ils leur demandent 25 000 livres. Si les parents ont des biens, ils sont obligés de les vendre pour verser l’argent à leurs enfants. »

Le littoral méditerranéen est aujourd’hui le théâtre de tragédies régulières.

Alors que Sissi dilapide son argent dans des projets d’infrastructure vaniteux aux bienfaits économiques douteux, comme l’extension du canal de Suez ou le pont à haubans de Rod el-Farag, qu’il accompagne de campagnes médiatiques les présentant comme des exploits qui font parler dans le monde entier, ses concitoyens les plus pauvres meurent littéralement en tentant de s’échapper. Tout cela après que des dizaines de milliards de dollars ont été versés dans les coffres de l’Égypte et les poches de l’armée par l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït.

Des inégalités obscènes

La mauvaise gouvernance est une problématique d’envergure régionale. D’après l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la faim a touché 69 millions de personnes en 2020 dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), en raison de multiples pressions sociales – crises prolongées, troubles sociaux, inégalités, changement climatique, retombées économiques de la pandémie de COVID-19.

En Irak, un pays regorgeant de pétrole et de ressources naturelles, 25 % de la population est touchée par la pauvreté et le taux de chômage s’élève à 14 %. Mais ce pays a produit une marchandise négociable : cinq millions d’orphelins, soit environ 5 % du total mondial.

Et pourtant, la vie continue dans un luxe inégalé pour les princes du Golfe.

Le tribunal londonien qui a statué sur l’accord de divorce entre le cheikh Mohammed ben Rachid al-Maktoum, le souverain de Dubaï, et son ex-épouse, la princesse Haya, a pu constater qu’au cours de son union, le couple a dépensé 2 millions de livres sterling (2,35 millions d’euros) dans des fraises. Leurs enfants Jalila (14 ans) et Zayed (9 ans) bénéficiaient d’une allocation annuelle de 10 millions de livres (près de 12 millions d’euros) chacun et avaient accès à une flotte d’avions, dont un Boeing 747 personnalisé. Les enfants et la mère disposaient à eux seuls de 80 employés à leur service.

Ces inégalités obscènes sont le carburant de ces révolutions.

Les vestiges de la politique de Biden et de l’Europe au Moyen-Orient s’effriteraient aussi vite que la brioche que Marie-Antoinette aurait proposé à son peuple si par un beau matin, la tête du cheikh Mohammed dansant sur une pique finissait par apparaître sur les écrans de télévision à Washington.

Le bois qui a déclenché le feu grégeois de 2011 est encore plus sec dix ans plus tard. La première vague des protestations massives du Printemps arabe qui a éclaté dans les rues des villes du monde arabe en 2011 est passée. Mais ses braises brûlent toujours dans ces rues, ainsi que dans le cœur et l’esprit de millions de personnes.

Ce qui s’est passé il y a dix ans n’est que le premier chapitre d’une longue et redoutable lutte. Et il y a certainement une suite.

- David Hearst est cofondateur et rédacteur en chef de Middle East Eye. Commentateur et conférencier sur des sujets liés à la région, il se concentre également sur l’Arabie saoudite en tant qu’analyste. Ancien éditorialiste en chef de la rubrique Étranger du journal The Guardian, il en a été le correspondant en Russie, en Europe et à Belfast. Avant de rejoindre The Guardian, il était correspondant pour l’éducation au sein du journal The Scotsman.

Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que leur auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique éditoriale de Middle East Eye.

Traduit de l’anglais (original) par VECTranslation.

Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].