À travers ses mémoires, Barack Obama tente désespérément de se créer un héritage. En vain

Lors de sa conférence historique au Caire en juin 2009, Barack Obama, alors président des États-Unis, a annoncé à une foule de jeunes Égyptiens enthousiastes qu’il était venu « chercher un nouveau départ entre les États-Unis et les musulmans à travers le monde, un départ fondé sur l’intérêt mutuel et le respect mutuel, un départ fondé sur cette vérité que l’Amérique et l’islam ne s’excluent pas et qu’ils n’ont pas lieu de se faire concurrence ».

Mais lorsqu’il a quitté ses fonctions huit ans plus tard, peu de choses avaient changé au Moyen-Orient. À mesure que les guerres se sont prolongées, les massacres et les milices se sont multipliés et l’instabilité n’a fait que s’aggraver.

Obama serait contraint de se pencher sur son échec, faute de s’être montré à la hauteur des idéaux qu’il a formulés au Caire. « J’étais tenté de répondre, bien sûr – de faire remarquer que j’avais été le premier à dire qu’aucun discours ne permettrait de relever les défis majeurs auxquels était confrontée la région », écrit-il dans ses mémoires, intitulés Une Terre promise et publiés en novembre 2020.

« Que j’avais tout fait pour que se concrétisent les initiatives que j’avais évoquées ce jour-là, les plus ambitieuses [un accord entre les Israéliens et les Palestiniens] comme les plus modestes [la création d’un programme de formation pour les futurs entrepreneurs] ; que je ne reniais rien des arguments que j’avais énoncés au Caire. »

Réalité et rhétorique

Mais alors que l’on pense qu’Obama a fini d’expliquer pourquoi la réalité n’a jamais été à la hauteur de ses paroles, il poursuit :

« Mais les faits sont têtus, et je me retrouve avec la même série de questions qui me taraudaient à mes débuts dans les cercles associatifs. Est-il utile de décrire le monde tel qu’il devrait être, alors que les efforts déployés pour faire advenir ce monde seront insuffisants ? [L’écrivain et dissident tchèque] Václav Havel

avait-il raison quand il suggérait qu’en créant des attentes j’étais

condamné à décevoir ? »

« Était-il possible que des principes abstraits et des idéaux élevés ne soient jamais rien d’autre qu’un prétexte, un palliatif, une façon de repousser le désespoir, qu’ils soient impuissants face aux instincts primaires qui étaient notre véritable moteur, si bien qu’on avait beau dire ou faire, l’histoire poursuivrait son parcours prédéterminé, un cycle infini de peur, de faim, de conflits de domination et de faiblesse ? », s’interroge Obama, non sans agrémenter son propos d’une belle rhétorique.

Les mots doux d’Obama allaient toujours se transformer en cartouches de gaz lacrymogène, en douilles de munitions usagées et en arrestations politiques

Aussi ordonnées que ses formulations puissent paraître, il existe une manière bien plus simple de comprendre l’incapacité d’Obama à tenir les prétendues promesses de son discours à ce qu’on appelle le monde musulman en 2009. Obama était venu en cheval de Troie. Ses mots doux allaient toujours se transformer en cartouches de gaz lacrymogène, en douilles de munitions usagées et en arrestations politiques.

Rien n’a changé parce que tout était exactement comme il le fallait.

Recherche héritage

Une Terre promise est le premier des deux volumes des mémoires du 44e président américain. Il y retrace ses débuts et le métier d’organisateur communautaire qu’il a occupé avant de se tourner vers une carrière politique qui le mènera à la Maison-Blanche.

Le livre erre entre un sentiment de nostalgie pour les moments en famille perdus et les temps plus légers avec Michelle et ses filles, Sasha et Malia, et un compte rendu presque banal et insupportable des énormes obstacles rencontrés au Congrès et au Sénat. Il se termine, comme son premier mandat, par l’assassinat d’Oussama ben Laden.

Dans ce témoignage minutieusement détaillé, Obama prétend construire un héritage légitime et, semble-t-il, consolider la promesse de l’Amérique.

Pour ce faire, il célèbre les victoires et se rabaisse devant ses revers. Il critique les insuffisances du rêve américain et déplore ses nombreuses imperfections en parlant d’un travail en cours. Il admire ses échanges pleins d’esprit avec ses subordonnés, se présentant comme un homme plein d’autodérision mais vif d’esprit, toujours prêt à encaisser les coups.

Mais rien n’est jamais vraiment de sa faute. Les compromis ne sont jamais le résultat d’un désir personnel, ce sont plutôt les circonstances qui le déterminent à « mari[er] la passion à la raison », comme le lui a appris sa grand-mère bien-aimée, Toot.

En réalité, Obama indique clairement dès le départ que même s’il a débarqué tambour battant en prônant le « changement » lorsqu’il était candidat à la présidence, il n’a jamais vraiment cru à tout cela. Au fond de lui, il a toujours été un réformateur.

Il a été élevé ainsi.

Un réformateur de toujours

Pour faire passer ce message inaugural, il raconte que Toot a travaillé dur toute sa vie tout en étant victime de misogynie, mais qu’elle a encaissé pour finalement prendre une retraite confortable par la suite. Il décrit son éthique du travail comme le cœur battant du rêve américain. Et ce, sans reconnaître que l’économie américaine d’après-guerre a été conçue pour les Américains blancs, comme sa grand-mère, souvent aux dépens des Américains noirs qui étaient encore lynchés, qui ne pouvaient toujours pas voter et qui, fondamentalement, étaient encore des citoyens de seconde zone.

Même en tant qu’outsider métis, la proximité d’Obama avec le statu quo lui a permis de grandir en croyant en la bonté fondamentale du système et en l’idée de l’Amérique

En d’autres termes, même en tant qu’outsider métis, la proximité d’Obama avec le statu quo lui a permis de grandir en croyant en la bonté fondamentale du système et en l’idée de l’Amérique.

Cette leçon médiocre, qui explique sa ferme croyance en la « modération » par-dessus tout, donne le ton à 768 pages qui oscillent entre des extraits de journal intime, tout le jargon du Congrès et des organes législatifs (pour décrire les politiques qui ont fonctionné ou échoué) et des briefings du département d’État (lorsqu’il est question de politique étrangère ou d’autres nations) qui se lisent souvent comme un roman d’espionnage de piètre qualité dans un contexte de guerre froide.

Sa volonté de fermer les yeux sur des fondations en décomposition n’est pas seulement opportuniste ; elle explique également son ascension au sommet.

Par exemple, lorsqu’il cherche à devenir candidat à la présidence, il est sollicité pour signer une pétition (lancée par Ben Cohen et Jerry Greenfield, les deux magnats progressistes – sauf pour ce qui est de la Palestine – de la crème glacée à la tête de Ben & Jerry’s) qui demande aux candidats de s’engager à réduire le budget consacré à l’armée. Obama refuse de signer. « En tant que président, je ne pouvais pas être paralysé par une quelconque promesse en matière de sécurité nationale que j’aurais faite », explique-t-il dans le livre.

Mais Obama sait que la véritable raison est qu’en la signant, il se serait exclu de son futur poste de commandant en chef des forces armées. Comment aurait-il pu, en tant que noir avec un nom à consonance musulmane, marcher parmi eux s’il n’était pas devenu l’un des leurs ?

Plus tard, alors qu’il a obtenu l’investiture, son adversaire John McCain choisit Sarah Palin comme colistière. Obama se livre à une réflexion : « Je me demande parfois si McCain aurait fait le choix de Palin comme colistière s’il avait su ce qui allait se passer – s’il avait su que son ascension spectaculaire et son accession au statut de candidate légitime allaient fournir un tremplin à de futures personnalités politiques et faire dériver le centre de gravité de son parti, et de la politique américaine en général, dans une direction qu’il abhorrait.. »

« Je veux croire que, si la chance lui avait été donnée de tout recommencer, il aurait fait un autre choix. J’ai la conviction que, pour lui, le pays passait avant tout. »

Mais McCain n’est plus parmi nous. Rien de ce qu’Obama pourra dire ou faire aujourd’hui n’arrachera jamais Palin – que le Chicago Tribune a décrite comme « la mère politique de Donald Trump » – de l’héritage de McCain, elle qui a été sa colistière.

En faisant preuve d’une générosité particulière à l’égard de la personne de McCain après que ce dernier a contribué à banaliser la vision de Palin, alors que le Parti républicain tout entier s’unira plus tard autour d’un Donald Trump ouvertement raciste, xénophobe et sexiste, Obama se livre à un subterfuge extraordinaire vis-à-vis de ceux dont la vie a été bouleversée par l’adoption de Trump par le pays.

Même avec le recul, Obama refuse d’accepter l’élection de Trump en 2016 comme étant plus qu’une turbulence sur la route menant à la « terre promise ». Et même dans le cas contraire, il refuse d’être considéré comme « un noir en colère » qui invoquerait le spectre de la main de fer du racisme en tant qu’élément fondamental de la culture américaine. « Ce que je peux dire avec certitude, c’est que je ne suis pas prêt à renoncer à la possibilité de l’Amérique – pas seulement au nom des générations futures d’Américains, mais pour l’humanité dans son ensemble », écrit Obama.

La réhabilitation publique de Bush

Réfléchissant aux suites d’un débat présidentiel en 2008, au cours duquel il a pris la décision « audacieuse » de verbaliser la valeur de la diplomatie et la nécessité de parler à ses adversaires américains (il a ensuite été attaqué par la droite pour sa « mollesse », il estime que c’est « ce mépris de la diplomatie qui a poussé Hillary [Clinton] et les autres – sans parler de la presse grand public – à suivre George W. Bush dans la guerre [en Irak] ».

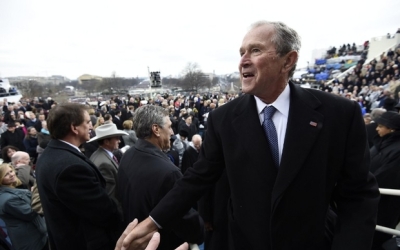

Michelle et Barack Obama ont ensuite plus qu’affiché leur allégeance à la fonction de président, synonyme d’invasions illégales et de victimes de couleur ailleurs dans le monde. Ils en sont venus à mener la charge de la réhabilitation publique de Bush

Même si cela peut être vrai – et ce n’est pas le cas, car l’invasion était bien moins liée à des considérations diplomatiques qu’à l’édification de l’empire américain –, Obama a ensuite choisi cette même Hillary comme secrétaire d’État, personnage le plus important après celui de vice-président et cheffe de facto de la diplomatie. Il a également conservé la personne nommée par Bush au poste de secrétaire à la Défense.

Michelle et Barack Obama ont ensuite plus qu’affiché leur allégeance à la fonction de président, synonyme d’invasions illégales et de victimes de couleur ailleurs dans le monde. Ils en sont venus à mener la charge de la réhabilitation publique de Bush.

Obama écrit qu’alors qu’il était en route avec Bush pour sa cérémonie d’investiture au début de l’année 2009, il a vu au bord des rues des manifestants brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Inculpez Bush ! » et autres « Criminel de guerre ! », en référence à son rôle dans l’invasion américaine de l’Irak qui a fait des centaines de milliers de morts, entraîné une violence sans fin et laissé un pays en ruine.

Il reconnaît qu’il s’est « mis en colère [au nom de Bush] ». « Manifester contre un homme à la dernière heure de sa présidence me semblait inconvenant et inutile. Plus généralement, j’étais contrarié par ce que ces manifestations de dernière minute disaient des divisions qui lézardaient notre pays – et de l’affaiblissement de certaines frontières de la bienséance ayant jadis régulé la politique », écrit-il.

Au-delà de cette stigmatisation effroyable de manifestants pacifistes, Obama semble feindre l’introspection en ajoutant que son agacement reposait « probablement sur un intérêt personnel ». Il est évident que cet agacement reposait entièrement sur un intérêt personnel. Et comme dans une grande partie du livre, Obama pense que les lecteurs lui pardonneront le simple fait d’avoir été transparent sur sa vanité. Ce n’est pas le cas.

Ecrivant au sujet de la réhabilitation de Bush par le couple Obama en 2019, Lucy Diavolo dépeint le phénomène comme une sorte de « solidarité de classe ». « L’idée selon laquelle Michelle Obama partage des valeurs avec George W. Bush est une preuve de la façon dont le pouvoir unit les puissants, même si, comme elle l’a dit, ils ont des désaccords sur les questions politiques. [Bien que le passif de son mari en matière d’expulsions et de frappes de drones recoupe largement celui de Bush] », écrit Lucy Diavolo.

La brutalité américaine

Mais il y a d’autres pensées plus choquantes à venir. Décrivant l’ampleur de la brutalité américaine en Afghanistan et en Irak, Obama feint à nouveau l’introspection lorsqu’il se demande si le recours des États-Unis à la torture, « à des sites secrets, au waterboarding [simulations de noyade], à la détention à durée indéterminée sans procès à Guantánamo, et à la surveillance accrue dans le cadre de la lutte plus vaste contre le terrorisme avaient amené l’opinion publique, aux États-Unis et ailleurs, à douter de l’attachement de notre nation à la primauté du droit. »

Le gouvernement américain participe depuis des décennies à des actes de terrorisme d’État […] Mais Obama affirme que dès qu’il est entré en fonction, il s’est rendu compte qu’il ne s’agissait là que du point de vue de ceux qui ne savaient pas

Le gouvernement américain participe depuis des décennies à des actes de terrorisme d’État en renversant des gouvernements, en élargissant sa sphère d’influence, en repoussant ses frontières idéologiques pour tenter de construire et de préserver l’empire. Mais Obama affirme que dès qu’il est entré en fonction, il s’est rendu compte qu’il ne s’agissait là que du point de vue de ceux qui ne savaient pas.

« J’avais exprimé durant la campagne des positions qui me semblaient claires sur ces questions. Mais je voyais alors tout cela d’un peu loin ; j’avais à présent sous mon commandement des centaines de milliers de soldats et une infrastructure de sécurité nationale tentaculaire. Tout attentat aurait désormais lieu sous ma surveillance. Toutes les vies américaines perdues ou compromises, dans le pays ou à l’étranger, pèseraient uniquement sur ma conscience. C’étaient mes guerres, maintenant. »

« Je m’étais présenté pour rétablir la confiance du peuple américain – pas seulement en l’État, mais des uns dans les autres. Si nous nous faisions confiance, la démocratie fonctionnait, la cohésion sociale tenait, et nous pouvions résoudre d’importants problèmes comme la stagnation des salaires et la sécurité des retraites qui s’étiolaient. Mais comment et par où commencer ? »

De son propre aveu, Obama était encore un novice en politique lorsqu’il a choisi de se présenter aux élections présidentielles. Il n’était ni un organisateur communautaire chevronné, ni un législateur établi. Son passage au Sénat a été bref. Hormis un discours spectaculaire au Comité national démocrate en 2004, il n’avait guère plus que de belles paroles à montrer. Il est arrivé à un moment où les Américains se remettaient de la stupidité des années Bush, au cours desquelles l’Amérique s’était enlisée dans les guerres éternelles en Irak et en Afghanistan.

Le visage du changement

Obama et son équipe ont soigneusement vendu son arrivée comme le symbole de changement dont les démocrates avaient si désespérément besoin. Il a fait irruption comme une publicité de Gap ou Benetton, lisse, calme et sophistiqué. Un clip de musique pop sur lequel l’Amérique pouvait se dandiner. Il était noir, mais sa chorégraphie n’avait rien d’offensant.

Son manque d’expérience a été compensé par le soutien conséquent d’élites politiques telles que la famille Kennedy. Son opposition à la guerre en Irak a été contrebalancée par un voyage spécial quelques semaines avant les élections pour rendre visite aux troupes à l’étranger (son équipe s’est assurée de l’immortaliser avec des lunettes aviateur dans un hélicoptère).

Mais l’absence de fondement politique a fait que s’il comprenait le colonialisme, le racisme et l’inégalité structurelle, des questions qu’il invoquait dans ses discours, rien de tout cela ne l’incitait fondamentalement à s’écarter de son ambition personnelle. Ce que l’avenir a montré.

L’euphorie que décrit Obama lorsqu’il entre pour la première fois dans la Maison-Blanche est en réalité le prolongement de la réalisation de la promesse américaine et non le reflet de l’exceptionnalisme de sa situation. Il s’empare de ces pièces élégamment décorées, de ces plafonds dorés et de ces peintures ostentatoires comme s’il emmenait ses ancêtres et tous ces gens privés de droits à la table du pouvoir ; la catharsis ne fait pas avancer la cause des Noirs, elle repose sur sa personne qui incarne la Maison-Blanche.

Il est arrivé à un moment où les Américains se remettaient de la stupidité des années Bush, au cours desquelles l’Amérique s’était enlisée dans les guerres éternelles en Irak et en Afghanistan

Il absorbe les larmes du personnel afro-américain de la Maison-Blanche, qui lui disent combien ils sont ravis de le voir dans le Bureau ovale. Obama fait le choix délibéré de ne mettre personne mal à l’aise, de ne même pas donner l’impression d’être trop investi dans la promotion de la voix des Noirs ou du projet de justice raciale. Au lieu de cela, il met des paniers.

Il fait le choix délibéré de ne pas faire avancer la discussion, de se positionner comme un pragmatiste accablé. Il se concentre plutôt sur son rôle de président du peuple : il se laisse filmer en train de courir entre les bureaux avec son ami Joe Biden, fait des références au hip hop et checke les enfants lorsqu’il visite des écoles.

C’est un président cool. Les médias libéraux s’en délectent. Obama instrumentalisera ensuite sa couleur de peau et offrira un sursis à des millions de Noirs longtemps opprimés, tout en apaisant les craintes des Américains blancs en ayant toujours « l’air présidentiel », en triomphant des méchants à l’étranger et en restant à l’écart des idées radicales qui leur feraient craindre l’émasculation.

Il acceptera d’être le Josué de l’Ancien Testament, mais continuera d’exploiter le pouvoir culturel de sa couleur de peau pour faire taire les appels urgents à la justice raciale et économique.

Si ce n’est pour répondre aux craintes des électeurs blancs, pourquoi aurait-il choisi d’être accompagné par Biden, un partisan de la guerre en Irak qui soutient des ségrégationnistes et défend des mesures contre la sécurité sociale ?

Un homme empathique

Dans ses mémoires, Obama s’efforce de nommer les jardiniers, les majordomes et ceux qui ont envoyé des lettres mémorables à la Maison-Blanche. Il déteste la formalité et la prétention à un point qui relève de la performance. « Il nous faudrait insister pendant des mois avant que les majordomes acceptent d’échanger leur smoking contre un pantalon plus décontracté et un polo pour servir nos repas », écrit Obama.

Ces lignes sont destinées à faire la lumière sur l’empathie de l’homme ; il s’agit là encore de simples témoignages d’une présidence qui, à la fin de son deuxième mandat, n’a nullement amélioré la situation des chauffeurs et des paysagistes ordinaires. Ce type d’administration n’a éprouvé aucune honte à se mettre dans les petits papiers de l’homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, et de son empire Amazon, à tel point que Jay Carney, l’ancien attaché de presse d’Obama (2011-2014) prendra la direction des relations publiques et de la politique publique d’Amazon.

Obama ne peut certainement pas être tenu responsable des décisions de ses anciens collaborateurs, mais leurs choix nous en disent long sur qui ils sont.

Et même si le souci du détail dont Obama fait preuve pour les noms et les visages est loin d’être authentique et ne s’inscrit pas dans un modèle visant à donner l’impression d’être centré sur l’humain (ce sur quoi il reconnaît que son rédacteur de discours Ben Rhodes plaisantait), il aurait mieux fait de nommer au moins un civil tué au cours des guerres dont il a hérité et qu’il a ensuite menées, selon ses propres termes. Chose qu’il ne fait pas.

Au lieu de répéter les sacrifices consentis par son épouse et ses filles qui ont perdu leur vie privée à cause de la folie de sa quête présidentielle, il aurait mieux fait de réfléchir au coût de l’empire américain pour les enfants qui ont perdu leurs parents à cause des armes américaines ou des régimes autoritaires soutenus par les États-Unis qui renforcent les intérêts américains.

« Mais les guerres actuelles en Afghanistan et en Irak n’avaient pas donné lieu à des bombardements à l’aveugle ni impliqué que des civils soient pris pour cibles, comme cela avait été régulièrement le cas même lors de guerres « justes » comme la Seconde Guerre mondiale ; et, avec des exceptions manifestes comme Abou Ghraïb, nos troupes sur le théâtre des opérations avaient fait preuve d’une discipline et d’un professionnalisme remarquables », explique-t-il.

« À mes yeux, ma mission consistait donc à réparer les aspects de l’antiterrorisme qui avaient besoin d’être réparés, plutôt que de tout détruire de fond en comble pour tout reprendre de zéro », poursuit-il.

Une histoire artificielle

Au lieu de porter un toast au dévouement de l’Amérique envers la démocratie dans le monde, il aurait mieux fait de réfléchir au désordre absolu que son administration a contribué à engendrer. Mais le Soudan du Sud n’est même pas mentionné dans ses mémoires. Pas plus que le phénomène des enfants soldats que l’argent de son administration a permis de perpétuer.

De même, au lieu de raconter une intervention « de gangster » lors d’une conférence importante sur le climat en 2009 – il a rejoint sans prévenir une rencontre avec les chefs d’État de la Chine, du Brésil, de l’Afrique du Sud et de l’Inde, et en est ressorti avec leurs signatures dans le cadre de ce qui allait devenir l’accord de Copenhague –, il aurait mieux fait d’expliquer pourquoi l’armée américaine est le plus grand pollueur de la planète.

« J’étais plutôt content. Sur la plus grande scène qui soit, sur un sujet sérieux et alors que le temps pressait, j’avais réussi à sortir un lapin de mon chapeau », écrit Obama. Parfois, l’admiration qu’il se porte est quelque chose d’odieux. Parfois, cette logorrhée sans fin se lit comme une sorte de compensation d’un homme orgueilleux qui n’est tout simplement pas à la hauteur de l’image qu’il s’est lui-même construite.

Mis bout à bout, ces longs passages se lisent comme le délire d’un homme qui espère qu’une de ses explications lui permettra de se créer malgré tout un héritage. Ni les descriptions émouvantes, ni les tournures intelligentes ne peuvent dissimuler le fait qu’Une Terre promise rappelle en tous points Lady Macbeth qui se lave incessamment les mains.

Obama a peut-être été le premier président noir des États-Unis. Il peut être considéré comme le plus charmant et le plus beau parleur, comme le plus photogénique des commandants en chef sur Instagram avec ses lunettes aviateur vissées sur le nez.

Mais lorsque le brouillard et les hagiographies se seront dissipées, l’histoire se penchera sur les incarnations populaires de son histoire artificielle pour mettre au jour le président des États-Unis ordinaire qu’il a finalement été.

- Azad Essa est journaliste. Il travaille pour Middle East Eye et est basé à New York. Il a travaillé pour Al-Jazeera English de 2010 à 2018, couvrant le sud et le centre de l’Afrique. Il est l’auteur de The Moslems are coming (HarperCollins India) et de Zuma’s Bastard (Two Dogs Books).

Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que leur auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique éditoriale de Middle East Eye.

Traduit de l’anglais (original) par VECTranslation.

Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].