Raphaël Kempf : « La justice pénale est devenue un outil politique du maintien de l’ordre »

De ses années de fréquentation de l’envers et de l’endroit de la mécanique judiciaire française, des salles d’audience aseptisées aux cellules de garde à vue délabrées, Raphaël Kempf a pu tirer des observations qu’il livre dans son essai La Violence judiciaire (éditions La Découverte, Paris, 2022). Ce dernier tient d’ailleurs tout autant de la praxis d’un avocat engagé dans la défense des libertés publiques que de l’ouvrage juridique et de l’analyse politique.

Le constat que livre l’avocat est celui d’une institution judiciaire de plus en plus gagnée par une logique de broyage des individus et d’ingénierie administrative. Cette logique délétère a selon lui dévoyé la politique pénale, de façon telle que cette dernière n’a plus grand-chose à voir avec l’idéal de justice et d’équité.

Raphaël Kempf détaille également comment, à travers l’instrumentalisation de l’autorité judiciaire, la politique pénale est devenue la continuation par des moyens légaux d’une guerre sociale menée en France contre ceux qui sont considérés comme dangereux ou réfractaires. Autrement dit, quand la justice est subordonnée au politique, elle n’est plus juste mais devient partisane.

Middle East Eye : Tout au long de votre essai, vous décrivez une violence judiciaire qui frôle l’arbitraire tout en étant extrêmement codifiée, encadrée et réglementée. Comment expliquer ce paradoxe ?

Raphaël Kempf : J’ai traité de nombreux dossiers où je considérais que des mesures prises par le parquet [ou ministère public, qui représente l’intérêt public et qui est chargé de l’application de la politique pénale définie par le gouvernement] était illégales, et des mesures qui ont été reconnues ensuite comme telles par des juges indépendants. Mais il est effectivement des situations où la violence judiciaire s’exerce sans qu’aucune illégalité ne puisse être constatée.

J’ai ainsi défendu des manifestants gardés à vue sans qu’il n’y ait de suites judiciaires. Mais il n’existe pas de mécanisme leur permettant de faire reconnaître par la justice que leur privation de liberté avait été illégale.

L’objectif du pouvoir est de dissuader les citoyens d’aller manifester, que ce soit par crainte des violences policières ou des violences judiciaires

Autre source de violence judiciaire légale, le principe de l’opportunité des poursuites qui est, en droit français, arbitraire. Il appartient en effet au seul ministère public, qui n’a pas à s’en justifier, de décider du sort d’un dossier : classer sans suite, faire un rappel à la loi, renvoyer en comparution immédiate ou devant un juge d’instruction.

Dans les cas de violences policières, ce pouvoir arbitrairement légal joue pleinement. Le parquet, muni de ce pouvoir, octroie une forme d’impunité pour ces violences policières.

Ce n’est donc pas parce qu’un pouvoir est prévu par la loi qu’il n’en reste pas moins discutable, voire injuste et arbitraire.

MEE : Vous décrivez une pratique du droit pénal en France qui permet par exemple que de simples circulaires ou recommandations administratives viennent contourner ou annuler un droit ou une liberté publique souvent garantis par la Constitution. Existe-t-il encore un respect de la hiérarchie des normes en France ?

RK : Cette hiérarchie existe toujours. La question fondamentale me semble surtout de déterminer qui est chargé de dire quelle norme prévaut sur une autre. Généralement, c’est le juge. Mais avant lui, un policier, de façon indirecte, peut tout autant déterminer cette hiérarchie des normes par l’application qu’il va faire des normes pénales.

Par exemple, quand la police fait le choix d’interpeller pour outrage Cédric Chouviat [interpellé le 3 janvier 2020, étranglé et plaqué au sol par les policiers ; il meurt 48 heures plus tard], elle dit alors le droit, en cet instant précis.

De la même façon, le garde des Sceaux adresse de façon habituelle des circulaires aux procureurs de la République, les invitant à prendre des décisions apparemment conformes au droit.

La zone grise la plus problématique selon moi est celle où des personnes, qui ont passé du temps en garde à vue pour rien, ne peuvent par la suite obtenir réparation. Personne n’est là, sauf le policier qui interpelle et le parquet qui dit le droit. Il me semble que si l’État avait l’obligation d’indemniser des personnes placées en garde à vue à tort, il n’y aurait pas autant de gardes à vue durant les manifestations.

MEE : Vers quoi tend cette politique pénale ? Navigue-t-elle à vue ou est-elle clairement orientée vers une restriction des libertés publiques, notamment le droit de manifester, en France ?

RK : Je me suis intéressé à la politique pénale en matière de répression des mouvements politiques. J’observe une volonté d’embrigadement du droit et de la politique pénale par le gouvernement, notamment pour les questions de maintien de l’ordre. J’entends par « embrigadement » le fait que la justice pénale est devenue un outil politique du maintien de l’ordre.

L’état d’urgence a visé pour l’essentiel les quartiers populaires et les personnes de religion musulmane […] les conséquences sur ces personnes […] ont été lourdes et délétères

Dans cette politique de la répression, les procureurs de la République jouent un rôle dans le maintien de l’ordre et la répression des oppositions politiques, notamment à travers les réquisitions aux fins de contrôle d’identité, les privations de liberté massives de personnes placées en garde à vue, le renvoi en comparution immédiate.

Cela produit une justice expéditive et spectaculaire, qui s’est particulièrement vue au lendemain des manifestations sociales en France [qui ont débuté en octobre 2018]. L’objectif du pouvoir est de dissuader les citoyens d’aller manifester, que ce soit par crainte des violences policières ou des violences judiciaires.

MEE : Comment expliquer que des juges acceptent d’être « embrigadés » dans cette violence illégitime et pourtant légale ?

RK : L’image d’une chaîne pénale, avec une logistique qui se met en branle depuis l’interpellation jusqu’au jugement, peut être utile pour expliquer ce phénomène. Les acteurs du monde judiciaire ont une approche qui s’apparente à celle de la gestion des flux. Il s’agit pour les procureurs de gérer « en temps réel » les gardes à vue.

Le système répressif s’est construit selon une logique de construction des flux. Cela empêche de prendre du recul sur l’opportunité de certaines détentions ou contrôles d’identité.

Ce fut le cas au lycée Suger, à Saint-Denis [en banlieue parisienne], où des lycéens avaient organisé un mouvement pour dénoncer Parcoursup [site d’orientation post-baccalauréat très critiqué pour sa lourdeur et inefficacité]. Il y a eu une interpellation massive et collective d’une cinquantaine de lycéens mineurs, ce qui est déjà problématique. J’ai observé que deux jeunes substituts du procureur avaient prolongé en seulement quelques minutes leur garde à vue de 24 heures supplémentaires.

MEE : Et pour les juges du siège, ceux qui rendent la justice, qui sont pourtant constitutionnellement indépendants, cet « embrigadement » est-il également observable ?

RK : Je critique avec force les effets de la soumission des procureurs à l’égard du ministère de la Justice. Mais j’aurais aimé que ceux du siège affirment davantage leur indépendance à l’égard du pouvoir politique.

La notion de « terrorisme » est politique et je suis inquiet de son utilisation contre des opposants politiques. Car qui dit « terrorisme » dit déclenchement de tout un appareil policier et judiciaire extrêmement intrusif. […] cela peut signifier que le pouvoir ne jouera plus le jeu de la démocratie et de l’opposition

L’exécutif, par la voix de la garde des Sceaux Nicole Belloubet, a ainsi pu annoncer, au lendemain de manifestations [en 2019], qu’il y aurait plus de juges du siège au tribunal de Paris pour absorber le flux de manifestants renvoyés en comparution immédiate. Cela a été une immixtion de l’exécutif dans l’indépendance des juges, lesquels doivent pouvoir s’organiser comme ils l’entendent, indépendamment de toute pression.

S’ajoute à cela un facteur sociologique, dans la mesure où les magistrats appartiennent aux classes supérieures de la population. J’ai ainsi pu noter, durant le mouvement des Gilets jaunes [lancé en octobre 2018 pour protester contre le prix de l’essence], une forme de mépris de classe et mépris géographique de la part de juges parisiens vis-à-vis de Gilets jaunes arrêtés.

Il me semble que leur indépendance devrait être renforcée et que les magistrats du siège devraient être totalement séparés de ceux du parquet. On devrait scinder en deux la magistrature et constituer deux corps distincts.

MEE : Distinguez-vous des ruptures historiques dans cette violence judiciaire ?

RK : L’état d’urgence [promulgué au lendemain des attentats du 13 novembre 2015 à Paris] a constitué une rupture capitale : l’idée selon laquelle il est possible de prendre des mesures contraignantes à l’égard des individus non pas parce qu’ils ont violé une loi mais en raison d’une dangerosité supposée.

L’état d’urgence a implanté dans l’esprit des juristes et de l’appareil répressif de l’État l’idée qu’on peut assigner, perquisitionner et limiter les déplacements de personnes qui n’ont pourtant rien fait d’interdit par la loi. Cela a forcément déteint sur la politique pénale, de façon directe ou indirecte. C’est en cela un véritable basculement dans la façon de penser le rapport à l’illégalité et la légalité.

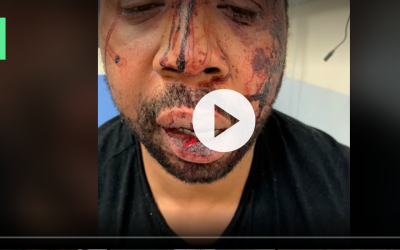

La question des Gilets jaunes marque une autre rupture, sur un autre plan. Elle constitue un approfondissement et un accroissement ahurissant des techniques de maintien de l’ordre à travers les violences policières et l’instrumentalisation du droit pénal à des fins de maintien de l’ordre.

MEE : Pensez-vous que l’état d’urgence ait pu constituer un ballon d’essai appliqué d’abord aux quartiers populaires puis élargi par la suite ?

RK : L’état d’urgence a visé pour l’essentiel les quartiers populaires et les personnes de religion musulmane. Puis ce traitement d’exception s’est élargi aux activistes écologiques pendant la COP21 puis aux manifestants. C’est une tendance naturelle des lois d’exception que de viser d’abord une partie de la population, celle dont on soupçonne qu’elle n’aura pas un soutien de la population entière si on s’attaque à elle.

Il y a eu plus de 4 400 perquisitions administratives, pendant les deux années qu’a durées l’état d’urgence, et seule une infime partie d’entre elles ont conduit à des poursuites pour des faits de nature terroriste. Pourtant, les conséquences sur ces personnes, pour beaucoup musulmanes, ont été lourdes et délétères.

L’outil antiterroriste a été élargi aux Gilets jaunes, puisque c’est une loi antiterroriste de 2001, votée juste après [les attentats du] 11 septembre, qui a été utilisée pour les contrôler avant qu’ils ne se rendent aux manifestations. S’observe ainsi un glissement du droit d’exception vers le droit commun.

Pour ce qui concerne la logique de l’état d’urgence, celle qui consiste à prendre des mesures administratives de restriction des libertés, on observe son extension dans les pratiques de surveillance des activistes politiques.

MEE : Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a pu susciter l’interrogation des juristes en évoquant l’« écoterrorisme ». Que pensez-vous de cette notion ?

RK : La notion de « terrorisme » est évidemment politique et je suis inquiet de son utilisation contre des opposants politiques. Car qui dit « terrorisme » dit déclenchement de tout un appareil policier et judiciaire extrêmement intrusif. Je m’en inquiète car cela peut signifier que le pouvoir ne jouera plus le jeu de la démocratie et de l’opposition. Je signale dans le livre certains éléments qui laissent entendre que cette idée chemine.

Nos gouvernements, depuis les attentats contre Charlie Hebdo et Samuel Paty, ne cessent de mettre en avant la liberté d’expression tout en la restreignant dans sa politique pénale

Ce qu’a déclaré Gérald Darmanin participe de mon inquiétude. En parlant d’« écoterrorisme », il a juridiquement tort. Mais il l’a fait dans une volonté politique de disqualifier cette opposition car on ne discute pas avec des terroristes, qui ne sont plus des adversaires politiques. Le statut glisse vers l’ennemi, qui est mis hors du champ politique.

Je me demande également s’il n’a pas tenté de faire advenir une nouvelle définition du terrorisme, dans une forme de tentative d’énoncé performatif.

MEE : Vous décrivez une situation où la France est très critiquée sur le plan international et national pour sa politique pénale. Pourquoi l’État français est-il si imperméable à de telles critiques ?

RK : Il existe différents niveaux d’imperméabilité. Il me semble que la justice antiterroriste est effectivement imperméable à toute considération extérieure à elle-même. Ces réflexions ne concordent pas avec les impératifs politiques des procureurs du parquet antiterroriste, notamment dans la limitation du champ d’application du terrorisme et de l’infraction d’association de malfaiteurs.

Au niveau gouvernemental, on observe également une imperméabilité aux critiques sur la façon dont la France gère ses manifestations. Certaines critiques ont pu estimer qu’il y avait des restrictions disproportionnées à la liberté d’expression. Nos gouvernements, depuis les attentats contre Charlie Hebdo [en 2015] et Samuel Paty [en 2020], ne cessent de mettre en avant la liberté d’expression tout en la restreignant dans sa politique pénale.

Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].