La déclaration Balfour, l’erreur fatale de la Grande-Bretagne en Palestine

Plus d’un siècle après la déclaration de Lord Balfour, il n’y a guère de consensus sur ce que le secrétaire d’État aux Affaires étrangères de l’ancien Premier ministre britannique David Lloyd George ou les gouvernements ultérieurs entendaient faire de la Palestine.

Cela ne devrait pas être un tel mystère. La Grande-Bretagne voulait la Palestine pour son propre empire, pour de simples raisons géostratégiques nées de la Première Guerre mondiale. À cette fin, le gouvernement britannique chercha à exploiter le mouvement sioniste – non pas pour créer un État juif, mais pour s’associer aux colons sionistes dans la gestion de la Palestine malgré l’opposition prévisible de la majorité arabe palestinienne.

Entre octobre 1916 et novembre 1917, la position de la Grande-Bretagne changea radicalement, passant d’un désintérêt à une détermination à placer la Palestine sous son contrôle impérial

Si l’on compare la Palestine au mandat français au Liban, les sionistes étaient les maronites de la Palestine britannique : une communauté minoritaire compacte qui plaidait ouvertement en faveur d’un mandat britannique lors de la Conférence de la paix de Paris et coopérait avec les Britanniques pour gouverner le territoire.

Cette volonté d’attirer la Palestine dans l’Empire britannique était entièrement nouvelle en 1917. Avant la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne ne nourrissait aucun intérêt déclaré pour les territoires ottomans de Palestine. Ce désintérêt se poursuivit bien après le déclenchement de la guerre. La commission de Bunsen, réunie en avril et mai 1915 pour examiner les intérêts impériaux britanniques dans les territoires ottomans d’Asie, désavoua pratiquement toute revendication sur la Palestine, hormis un terminal ferroviaire à Haïfa reliant la Mésopotamie à la Méditerranée.

« La Palestine doit être reconnue comme un pays dont la destinée doit faire l’objet de négociations spéciales, vis-à-vis desquelles les belligérants et les parties neutres seront pareillement intéressés », conclut le rapport de la commission.

La diplomatie de la partition

Ces principes guidèrent la diplomatie britannique de la partition lorsque Sir Mark Sykes conclut un accord avec le Français François Georges-Picot entre avril et octobre 1916. La Palestine devait être internationalisée sous la forme d’une administration conjointe russe, française et britannique, assurant à la Grande-Bretagne son port méditerranéen avec une enclave à Haïfa.

Entre octobre 1916 et novembre 1917, la position de la Grande-Bretagne changea radicalement, passant d’un désintérêt à une détermination à placer la Palestine sous son contrôle impérial. L’un des moteurs de ce changement fut la campagne du Sinaï.

Au cours des premières années de la guerre, les Britanniques avaient défendu le canal de Suez depuis ses rives occidentales. En l’absence de puits ou d’approvisionnement en eau douce, il était impossible de poster des troupes dans la péninsule du Sinaï. Les Ottomans avaient ainsi le champ libre dans le Sinaï, ce qui leur permit de lancer deux attaques dans la région du canal de Suez, en février 1915 et en août 1916. L’artillerie moderne pouvait frapper les navires dans le canal à 8 kilomètres ou plus de distance. Depuis leurs lignes dans le Sud de la Palestine, avec une eau provenant de puits pérennes, la puissance hostile pouvait menacer à volonté les navires transitant par le canal de Suez.

Pour chasser les Ottomans de la péninsule du Sinaï, les Britanniques menèrent une lente campagne pendant le reste de l’année 1916 et les premiers mois de 1917, lors de laquelle ils construisirent une ligne de chemin de fer pour le ravitaillement et un pipeline pour fournir de l’eau aux troupes et à leurs animaux. Ils affrontèrent des forces ottomanes bien retranchées à Gaza, qui défendirent leur territoire contre des assauts britanniques majeurs en mars et avril 1917.

Les Première et Deuxième batailles de Gaza se soldèrent par des défaites britanniques, ce qui rendit les Britanniques encore plus conscients du danger que représentait une puissance hostile en Palestine. C’est cette expérience de guerre qui fit passer la position britannique d’un désintérêt à la recherche d’une domination de la Palestine.

Ce n’est qu’après la bataille de Beersheba, le 31 octobre 1917, que les forces britanniques percèrent les lignes ottomanes dans le Sud de la Palestine et entamèrent leur progression rapide vers Jérusalem, qui capitula en décembre. Trois jours après la percée de Beersheba, Balfour déclara que le gouvernement britannique s’engageait à faire tout son possible pour établir un foyer national pour le peuple juif en Palestine.

Un soutien aux ambitions sionistes

Il est clair que l’expérience de la guerre motiva l’intérêt nouveau de la Grande-Bretagne à l’idée d’intégrer la Palestine à son empire. Nous pouvons situer son apparition dans la période comprise entre les accords Sykes-Picotd’octobre 1916 et la bataille de Beersheba d’octobre 1917. Pourtant, dans ce changement rapide de politique impériale, un autre élément doit être expliqué : la décision de soutenir les ambitions sionistes en Palestine.

Le gouvernement britannique ne s’intéressait pas au sionisme avant la Première Guerre mondiale. En 1913, le sous-secrétaire permanent du Foreign Office, Sir Arthur Nicolson, refusa de recevoir Nahum Sokolow, un membre du conseil exécutif de l’Organisation sioniste mondiale. Nicolson laissa son secrétaire recevoir Sokolow, et après que le secrétaire l’eut informé de la teneur de cette rencontre, il répondit : « En tout état de cause, nous ferions mieux de ne pas intervenir pour soutenir le mouvement sioniste. L’implantation des juifs est une question d’administration interne sur laquelle les avis sont très partagés en Turquie. »

Les responsables britanniques n’étaient pas plus intéressés par le sionisme lorsque Sokolow tenta d’obtenir un second rendez-vous en juillet 1914. « Il n’est pas vraiment nécessaire que quelqu’un perde son temps ainsi », indiquait une note du Foreign Office. Cette seconde visite n’eut jamais lieu.

Ceci n’est pas surprenant. En 1914, le sionisme était considéré comme un mouvement utopique qui n’avait que très peu d’adeptes en Grande-Bretagne. Sur une communauté juive britannique composée au total de 300 000 personnes, pas plus de 8 000 étaient membres d’organisations sionistes – il n’y avait donc guère lieu de « perdre son temps » avec un mouvement politique marginal qui n’attirait qu’une frange idéaliste de la communauté juive.

Par ailleurs, selon les standards actuels, la société britannique était profondément antisémite : ainsi, on ne s’attendait pas à voir les responsables britanniques défendre les mouvements juifs.

Ce n’est qu’en 1917 que la Grande-Bretagne vit dans le sionisme une valeur stratégique et que son intérêt pour le mouvement commença à changer. La révolution russe de 1917 remit en question l’engagement de la Russie dans l’effort de la Grande Guerre. Nombre d’observateurs britanniques pensaient que les juifs au sein du gouvernement provisoire d’Alexandre Kerenski pourraient encourager l’engagement militaire russe dans la guerre s’ils voyaient une victoire de la Triple Entente comme un moyen de faire progresser les objectifs sionistes en Palestine.

D’autres estimaient que les juifs américains influenceraient le président américain de l’époque, Woodrow Wilson, pour qu’il entre en guerre et fasse ainsi pencher la balance en faveur de la Triple Entente, pour la même raison. Les États-Unis, dont la population n’était guère enthousiaste à l’idée de participer à l’effort de guerre, mirent du temps à intervenir, ne déclarant la guerre à l’Allemagne qu’en avril 1917. Une politique prosioniste pouvait inciter les juifs influents qui conseillaient la Maison-Blanche à accélérer l’engagement américain. Comme le décrit l’historien Tom Segev, il s’agissait pour le sionisme de tourner à son avantage les clichés antisémites au sujet d’une internationale juive tirant les ficelles de la politique et de la finance mondiales.

Dans le contexte de la guerre totale sans fin qu’était la Première Guerre mondiale, Lloyd George et son gouvernement étaient ouverts à toute alliance susceptible de contribuer à la victoire de la Triple Entente. Ils courtisèrent donc le mouvement sioniste.

Un changement spectaculaire

La Grande-Bretagne avait une autre raison de rechercher un partenariat avec le sionisme en 1917. Un an plus tôt seulement, Sykes avait convenu avec Georges-Picot d’une répartition du territoire arabe ottoman. La France n’aurait guère été favorable à de nouvelles revendications britanniques en Palestine alors qu’elle et la Russie avaient clairement exprimé leurs propres intérêts en Terre sainte et accepté un compromis qui plaçait la Palestine sous contrôle international.

Les Britanniques avaient besoin d’une tierce partie pour assumer la responsabilité d’un changement aussi radical en matière de diplomatie de la partition. En soutenant le mouvement sioniste, la Grande-Bretagne pouvait revendiquer la Palestine en présentant cela comme un projet visant à servir non pas ses intérêts impériaux égoïstes, mais une justice sociale historique, pour résoudre la « question juive » de l’Europe par le retour du peuple juif dans sa patrie biblique.

Si la Grande-Bretagne semblait promettre la Palestine aux sionistes, le gouvernement de Lloyd George se servait en réalité du mouvement sioniste pour s’adjuger la Palestine

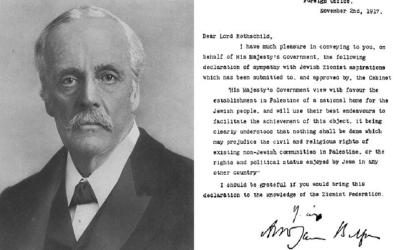

C’est dans cet esprit que Lord Balfour adressa sa lettre fatidique à Lord Rothschild, lui promettant un engagement total de la Grande-Bretagne. Si la Grande-Bretagne semblait promettre la Palestine aux sionistes, le gouvernement de Lloyd George se servait en réalité du mouvement sioniste pour s’adjuger la Palestine.

C’est ainsi que Balfour livra sa déclaration aux conséquences catastrophiques, engageant le gouvernement britannique à faire « tout ce qui [était] en son pouvoir pour faciliter » « l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif ». Soulignons qu’il parle d’un « foyer national » au lieu d’un État, ainsi que du « peuple juif » au lieu des sionistes.

Alors que de nombreux détracteurs se focalisent sur le fait que la déclaration Balfour ne fait pas référence aux Palestiniens par leur nom, mais seulement aux « collectivités non juives existant en Palestine », il me semble que la déclaration Balfour s’engage aussi peu en faveur de l’identité nationale juive que de l’identité nationale arabe. La déclaration porte sur des « droits civiques et religieux » plutôt que sur les droits nationaux.

La déclaration Balfour, en d’autres termes, n’est pas un engagement en faveur de l’établissement d’un État juif. Je la vois plutôt comme l’établissement d’une communauté minoritaire compacte en Palestine, conçue pour faciliter la mainmise britannique sur une nouvelle acquisition coloniale. Totalement dépendants des Britanniques quant à leur position en Palestine, les sionistes allaient devenir des partenaires fiables pour gérer le mandat face à l’opposition prévisible de la majorité arabe palestinienne.

L’opposition palestinienne

La Grande-Bretagne ne doutait pas de l’opposition palestinienne à son plan. Elle avait suffisamment d’agents sur le terrain à partir de décembre 1917, après l’occupation de Jérusalem par le général Edmund Allenby, pour disposer de renseignements fiables sur les opinions politiques de la population locale. Par ailleurs, si les Britanniques avaient pris la peine de lire le rapport déposé par la commission américaine King-Crane à l’été 1919, ils auraient eu toutes les informations nécessaires pour conclure que la promesse de Balfour était intenable.

« La population non juive de Palestine – près de neuf dixièmes de l’ensemble de la population – est catégoriquement opposée à l’intégralité du programme sioniste », indiquait le rapport de la commission. « Les tableaux montrent qu’il n’y a pas une seule chose sur laquelle le consensus parmi la population de Palestine était plus grand. »

Le rapport relevait également qu’« aucun officier britannique consulté par les commissaires n’estimait que le programme sioniste pouvait être mené à bien autrement que par la force des armes ». Les Britanniques savaient à quel point les Palestiniens s’opposaient à leurs plans.

Paradoxalement, face à une telle opposition locale, les Britanniques semblent n’avoir été que davantage convaincus des avantages de se constituer un allié loyal par le biais de la communauté des colons sionistes. Les colons juifs étaient des Européens, et donc culturellement plus proches des Britanniques que les Arabes palestiniens (bien que les responsables britanniques aient continué d’« orientaliser » les juifs et de les placer plus bas dans l’échelle sociale darwinienne que les Britanniques).

Cette minorité juive compacte, vue d’un œil hostile par la population majoritaire, allait devenir entièrement dépendante des Britanniques pour protéger sa position. Une telle dépendance les rendait fiables. Les Britanniques pouvaient faire confiance aux colons sionistes pour collaborer à la gestion de la Palestine, puisque le mandat rendait possible la colonisation sioniste et protégeait la communauté de colons contre l’hostilité de la population autochtone.

Le Saint Graal de l’empire

Une communauté « dépendante et fiable », tel était le Saint Graal de l’empire. Les Français eurent plus facilement recours à des politiques ciblant les minorités que les Britanniques. Les maronites du mont Liban étaient l’une de ces communautés minoritaires qui faisaient activement pression pour obtenir un mandat français. Les Français tentèrent d’encourager une telle dépendance auprès des communautés alaouites et druzes de Syrie en leur proposant des mini-États autonomes sous le mandat français en Syrie.

Les Britanniques s’étaient pour leur part tournés vers les fils du chérif Hussein de La Mecque dans le cadre d’une politique appelée solution chérifienne, qui plaça des chérifs hachémites sur les trônes de Transjordanie et d’Irak. Puisqu’ils étaient étrangers dans leur propre royaume, privés de soutien populaire et d’indépendance financière, la Grande-Bretagne pouvait être sûre que l’émir Abdallah en Transjordanie et le roi Fayçal en Irak seraient des partenaires dépendants, et donc fiables, pour diriger ces États. La Grande-Bretagne n’avait pas de solution chérifienne pour la Palestine. À la place, c’est la communauté des colons sionistes qui endossa ce rôle.

Cependant, cette dépendance et cette fiabilité des sionistes n’allaient perdurer que tant qu’ils resteraient une minorité. S’ils obtenaient une majorité en Palestine, ils demanderaient l’indépendance. La Grande-Bretagne n’avait aucun doute sur la nature nationaliste du mouvement sioniste.

Tant pour rappeler au Yichouv, la communauté juive de Palestine, les limites de l’engagement britannique que pour calmer l’antagonisme arabe palestinien, le futur Premier ministre britannique Winston Churchill publia en 1922 son Livre blanc. Par une formule devenue célèbre, Churchill exclut l’idée d’une Palestine « aussi juive que l’Angleterre est anglaise ». Il exclut ainsi « la disparition ou la subordination de la population, de la langue ou de la culture arabe en Palestine ». Il souligna que les termes de la déclaration Balfour ne prévoyaient pas « que la Palestine dans son ensemble soit convertie en un foyer national juif, mais qu’un tel foyer soit fondé en Palestine ».

Churchill affirmait ainsi que la communauté juive de Palestine devait rester une communauté minoritaire compacte et que, dans ces limites, elle pouvait compter sur la Grande-Bretagne pour faire avancer le projet de foyer national juif.

Un « conflit insoluble »

Bien entendu, les Britanniques n’atteignirent jamais un point d’équilibre entre la promotion du foyer national juif et la préservation de la paix en Palestine. Après une vague d’émeutes en 1929, les Britanniques organisèrent une série d’enquêtes et publièrent une série de livres blancs dans le contexte d’une forte augmentation de l’immigration consécutive à la prise de pouvoir des nazis entre 1931 et 1933 et à l’adoption des lois antisémites de Nuremberg en 1935.

D’une moyenne de 5 000 immigrés par an en 1930-1931, le chiffre passa à 9 600 en 1932, 30 000 en 1933, 42 000 en 1934, avant d’atteindre un pic à près de 62 000 en 1935. En 1936, le yichouv était passé de moins de 10 % à plus de 30 % de la population de la Palestine, et cette tendance n’était pas près de s’arrêter.

L’immigration juive et l’achat de terres aggravèrent les effets économiques de la Grande Dépression, intensifiant ainsi la misère et l’anxiété au sein de la population arabe palestinienne. En 1936, les Palestiniens se révoltèrentcontre le mandat britannique et la communauté juive qu’il entretenait.

La Grande-Bretagne, pour la première fois en vingt ans depuis la déclaration Balfour, reconnaissait que son mandat avait déclenché un conflit entre des nationalismes rivaux et incompatibles

Les Britanniques obtinrent une pause dans la première phase de la grande révolte arabe pour envoyer une énième commission d’enquête. Mais lorsque la commission Peel rendit son rapport en 1937, celui-ci déclarait pour l’essentiel que le mandat était un échec : « Un conflit insoluble est né entre deux communautés nationales, dans les limites étroites d’un petit pays. Environ un million d’Arabes sont en conflit, ouvert ou larvé, avec quelque 400 000 juifs. Ils n’ont rien en commun. […] Leur vie culturelle et sociale, leurs modes de pensée et de conduite sont tout aussi incompatibles que leurs aspirations naturelles. Ce sont là les plus grands obstacles à la paix. »

En d’autres termes, la Grande-Bretagne, pour la première fois en vingt ans depuis la déclaration Balfour, reconnaissait que son mandat avait déclenché un conflit entre des nationalismes rivaux et incompatibles, à savoir les nationalismes arabe palestinien et sioniste. D’après la commission Peel, cette situation ne pouvait être résolue que par la fin du mandat et la partition du territoire de Palestine en un État juif et un État arabe, régis par des relations conventionnelles avec la Grande-Bretagne « dans l’esprit du précédent établi en Irak ».

Considérez cela comme le premier signal d’alarme quant au degré d’« indépendance » que la Grande-Bretagne entendait donner aux États juif et arabe. Le traité anglo-irakien de 1930 préservait la prédominance britannique dans les relations étrangères et les affaires militaires d’une manière qui simplement restructurait la relation coloniale, établissant une sorte d’empire par traité.

Restructurer la relation coloniale

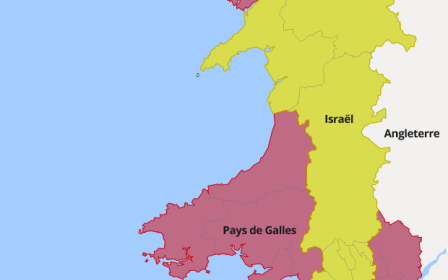

J’aurais tendance à dire que les recommandations de la commission Peel visaient à restructurer la relation coloniale en Palestine, mais pas à y mettre fin. Partant de la carte de partition de 1937, la commission Peel allouait à l’État juif environ un tiers de la Palestine mandataire : une première bande de territoire partait de la Galilée vers le sud pour inclure Safed, Tibériade et Nazareth ; à Baysan, la frontière tournait vers l’ouest pour englober la plaine côtière allant d’Acre et Haïfa jusqu’à Tel Aviv et Jaffa, formant une sorte de L inversé.

Deux choses sautent aux yeux lorsque l’on regarde la carte : les Britanniques avaient concentré les ports et les centres économiques clés de la Palestine et les avaient placés entre les mains de leurs partenaires sionistes. Mais surtout, un pays aussi petit serait de plus en plus dépendant de la protection britannique face à ses voisins arabes au Liban, en Syrie et dans les territoires palestiniens, dont l’hostilité au projet sioniste était évidente pour tous.

Ainsi, plutôt que de concéder le statut d’État au mouvement sioniste, les Britanniques réorganisaient le centre de gravité économique du mandat en Palestine et plaçaient ce territoire sous la responsabilité de leurs partenaires sionistes dépendants et fiables.

Ce retour à des partenaires dépendants et fiables apparaît de manière tout aussi manifeste dans les plans de la commission Peel pour la Palestine arabe. Les deux tiers restants de la Palestine devaient être unis à la Transjordanie sous le règne d’Abdallah et le mandat pour la Transjordanie remplacé par un traité d’« indépendance ». En d’autres termes, les Britanniques appliquaient enfin la solution chérifienne à la Palestine et plaçaient cette terre en proie aux troubles sous le contrôle d’Abdallah, un dirigeant dépendant et fiable.

Le plan de partition établi en 1937 par la commission Peel n’était pas un appel à l’indépendance juive ou arabe. Il s’agissait plutôt d’un effort visant à restructurer la relation coloniale selon les contours irakiens éprouvés, afin de mettre fin au mandat dysfonctionnel et de restructurer la relation impériale selon un schéma d’empire par traité.

Une indépendance partielle

Il va sans dire que le rejet par les Palestiniens du rapport Peel engendra deux nouvelles années d’insurrection intense, obligeant les Britanniques à déployer 25 000 soldats et policiers pour réprimer la grande révolte arabe.

Pour restaurer la paix, les Britanniques publièrent en 1939 un dernier Livre blanc enterrant la partition. Celui-ci préconisait de limiter l’immigration juive à 15 000 personnes par an pendant cinq ans, soit un total de 75 000 nouveaux immigrés. Cela devait porter la population juive de Palestine à 35 % de la population totale. Après cinq ans, il n’y aurait plus d’immigration sans le consentement de la majorité, et personne ne se faisait d’illusions sur l’opinion de la majorité en la matière.

En 1949, la Palestine devait obtenir l’indépendance (là encore, probablement le type d’indépendance partielle que les Britanniques avaient déjà conférée à l’Irak et désormais à l’Égypte en 1939) et être gouvernée par la majorité.

Le détail révélateur du Livre blanc de 1939 est la précision avec laquelle la Grande-Bretagne traite l’immigration juive : 15 000 immigrés par an pendant cinq ans, pour porter la population juive à 35 %. Point final. Par le biais de cette politique, le yichouv devait rester une minorité compacte, à jamais dépendante de la protection britannique dans un environnement hostile.

Si les Britanniques avaient permis à la communauté juive de dépasser la barre des 50 %, ils auraient presque certainement été confrontés à un effort nationaliste juif visant à chasser les Britanniques de la Palestine, à l’instar de celui de la population arabe palestinienne. En tant que minorité compacte à l’image des maronites au Liban, le yichouv devait renforcer la position impériale de la Grande-Bretagne en Palestine face aux revendications de la majorité arabe. En tant que majorité, le yichouv aurait monté sa propre candidature à l’indépendance.

C’est bien sûr ce qui se passa. L’exécutif sioniste en Palestine, dirigé par David Ben Gourion, rejeta le Livre blanc de 1939. Toutefois, alors que la guerre contre l’Allemagne nazie couvait, Ben Gourion fit la promesse célèbre de mener la guerre contre les nazis comme s’il n’y avait pas de Livre blanc, et de combattre le Livre blanc comme s’il n’y avait pas de guerre.

D’autres membres plus radicaux du yichouv déclarèrent ouvertement la guerre à la Grande-Bretagne et lancèrent une révolte juive qui s’avéra fatale à la position de la Grande-Bretagne en Palestine. L’Irgoun annonçait ainsi dans sa déclaration de guerre en janvier 1944 : « Il n’y a plus d’armistice entre le peuple juif et l’administration britannique en Eretz Yisrael [Terre d’Israël]. Notre peuple est en guerre contre ce régime – une guerre jusqu’au bout. »

La condamnation finale

La révolte juive de 1944-1947, marquée par des assassinats ciblés de responsables, des attaques contre des infrastructures, des attentats à la bombe contre des postes de police et l’attentat à la bombe de 1946 contre l’hôtel King David, porta l’estocade au mandat britannique. Alors que des bateaux remplis de réfugiés clandestins, pour la plupart des survivants de l’Holocauste, se dirigeaient vers les côtes de la Palestine et que le yichouv se rapprochait d’une masse démographique critique propice à la concrétisation de ses aspirations nationalistes, la position de la Grande-Bretagne consistant à limiter l’immigration juive devenait intenable.

Jamais la Grande-Bretagne ne prévit de donner la Palestine au yichouv et ses politiques ne soutinrent ce dernier que dans les limites de son utilité en tant que partenaire du projet impérial

Néanmoins, j’estime que la position britannique en Palestine fut définitivement condamnée par l’effondrement du soutien du yichouv à sa domination en Palestine. En partenariat avec une minorité juive compacte, les Britanniques pouvaient espérer conserver la Palestine face à l’opposition nationaliste de la majorité arabe du pays. Face aux nationalismes rivaux et incompatibles que son mandat déchaîna, la Grande-Bretagne n’eut d’autre choix que de remettre le mandat de Palestine aux Nations unies et de se retirer.

En conclusion, l’objectif de la Grande-Bretagne en Palestine fut toujours de conserver le territoire dans son empire, un empire qu’elle imaginait faire perdurer de génération en génération. La communauté juive de Palestine était un partenaire essentiel pour s’adjuger et conserver la Palestine, mais uniquement en tant que communauté minoritaire compacte. Jamais la Grande-Bretagne ne prévit de donner la Palestine au yichouv et ses politiques ne soutinrent ce dernier que dans les limites de son utilité en tant que partenaire du projet impérial.

L’erreur fatale des Britanniques fut de croire qu’ils pourraient gérer les nationalismes rivaux et incompatibles qu’ils avaient éveillés en Palestine. Alors que la population du yichouv atteignait une masse critique, les Britanniques avaient perdu toute utilité en Palestine.

- Eugene Rogan est professeur d’histoire moderne du Moyen-Orient à l’Université d’Oxford, où il enseigne depuis 1991. Il est l’auteur de The Arabs: A History (2009, 2017), nommé meilleur livre de 2009 par The Economist, The Financial Times et The Atlantic Monthly. Son dernier livre, The Fall of the Ottomans: The Great War in the Middle East (2015), a été nommé meilleur livre de 2015 par The Economist et The Wall Street Journal.

Cet article est une version condensée d’une conférence donnée par le professeur Eugene Rogan pour l’organisation caritative Balfour Project. Cette organisation organise régulièrement des webinaires gratuits consacrés à la responsabilité historique et permanente de la Grande-Bretagne quant à la quête d’égalité des droits pour les peuples israélien et palestinien.

Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que leur auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique éditoriale de Middle East Eye.

Traduit de l’anglais (original) par VECTranslation.

Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].