En Syrie, le quotidien est devenu si cher que « tout le monde est en colère »

Suha* al-Atassi et sa famille n’ont pas acheté de pain depuis plus de deux mois. L’huile est devenue un luxe et l’achat d’essence les expose à des dangers ou à des risques d’extorsion.

La famille al-Atassi, composée de deux enfants adultes et de leurs parents, vit à Soueïda, l’une des régions les plus touchées d’un pays confronté à un effondrement économique engendré par dix ans de guerre.

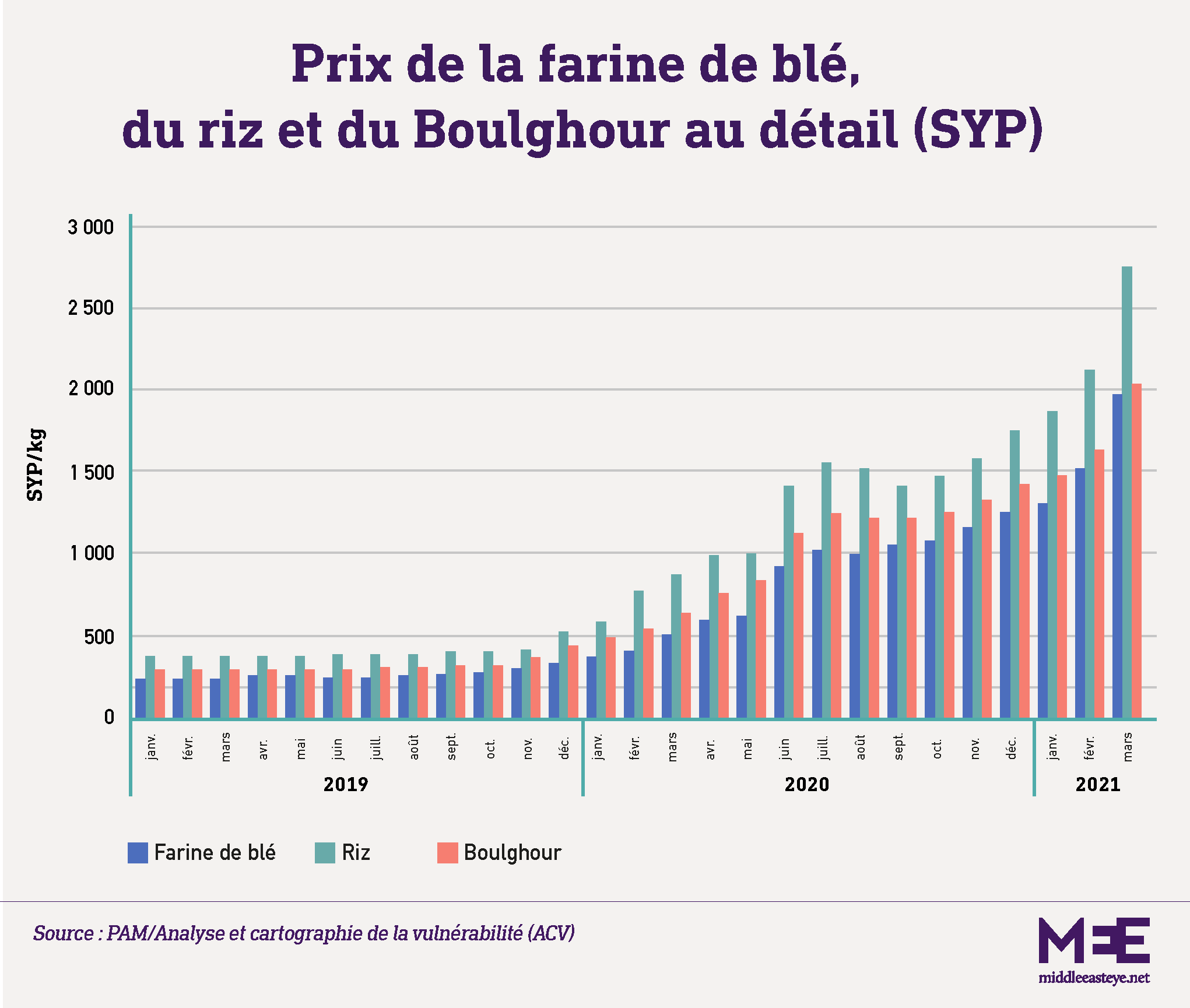

Les prix des denrées alimentaires en Syrie ont été multipliés par près de cinq au cours des dernières années, ce qui oblige les familles à faire des compromis difficiles.

Au début du mois, des responsables de l’ONU ont prévenu que si le Conseil de sécurité n’approuvait pas la poursuite de l’activité du seul poste frontalier permettant l’entrée d’aide humanitaire en Syrie, la situation pourrait encore s’aggraver.

Actuellement, un millier de camions de l’ONU franchissent chaque mois le poste frontalier de Bab al-Hawa pour livrer de la nourriture, des fournitures médicales et de l’aide humanitaire aux habitants du nord-ouest du pays.

Mais tous les postes frontaliers dans le secteur de la famille al-Atassi ont été fermés ou ne permettent pas le passage des cargaisons humanitaires, de sorte que l’aide parvient rarement jusqu’à leur petite ville rurale du sud du pays.

Soueïda offre également moins d’options créatives que les zones plus urbaines pour atténuer certains des facteurs de tension économique croissants.

« [Damas et Alep] sont de grandes villes avec plus d’emplois, les revenus y sont plus élevés et il y a beaucoup de marchés, donc les commerçants ne peuvent pas monopoliser les marchandises et les prix », explique Suha à Middle East Eye. « Ici, il y a un nombre limité de commerçants et de petits marchés, donc ils peuvent contrôler et augmenter les prix facilement puisqu’il n’y a pas d’alternative. »

Des « gangs du marché noir »

Comme Suha n’a pas de frères et sœurs plus jeunes qui peuvent perdre leur journée dans les files d’attente pour acheter du pain, sa famille s’en passe.

Patienter pour faire le plein de la voiture familiale dans l’une des trois stations-service de la ville est risqué et prend également beaucoup de temps.

Par conséquent, quand elle a absolument besoin d’essence, elle se tourne vers le marché noir pour se faire livrer 40 litres, même si elle sait qu’elle n’en recevra que la moitié.

« La plupart des gens à la station-service sont des contrebandiers et des membres de gangs du marché noir. J’ai déjà essayé [de faire la queue], mais c’est une question de chance. Je peux faire la queue pendant plusieurs jours, mais quand le carburant arrive, les gangsters viennent et se mettent devant nous – il y a beaucoup de problèmes », témoigne Suha.

Introduit en 2016, le programme syrien de « carte à puce » devait servir à subventionner le carburant pour le rendre plus abordable, avant d’être étendu quelques années plus tard à certains produits de base.

Mais selon Suha, ce projet a été un échec et oblige toujours les gens à patienter dans des files d’attente déraisonnablement longues. « Tout ce projet de carte à puce est nul, cette carte est nulle », lance-t-elle.

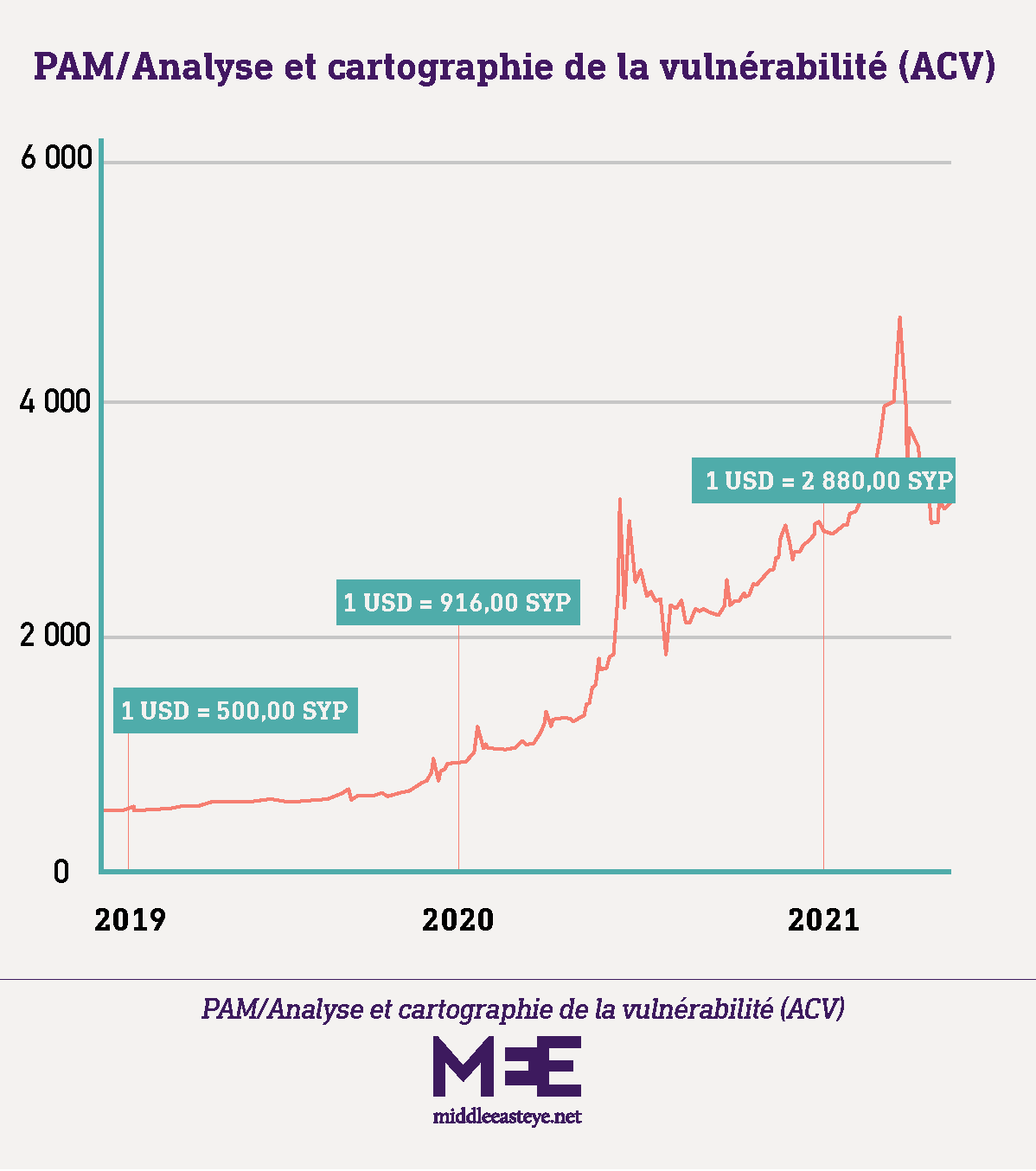

En mars, Damas a augmenté de plus de 50 % le prix de l’essence dans les régions du pays contrôlées par le gouvernement, après que la valeur de la livre syrienne (SYP) a atteint des niveaux record sur le marché noir.

En avril, le gouvernement a relevé son taux de change officiel à 2 512 SYP pour un dollar américain, doublant ainsi le taux de change précédent de 1 250 SYP/USD. Cette dévaluation a eu un impact légèrement positif sur la Banque centrale de Syrie.

Mais le taux de change sur le marché noir, celui qui affecte le plus les citoyens ordinaires lorsqu’ils achètent des produits du quotidien, est environ deux fois plus élevé.

Au cours des deux dernières semaines de mars, la valeur de la livre sur le marché noir a connu une chute soudaine de 9 %, ce qui a entraîné la fermeture de nombreux commerces pendant quelques jours, les commerçants ne voulant pas subir des pertes de revenus et attendre que le marché noir se stabilise.

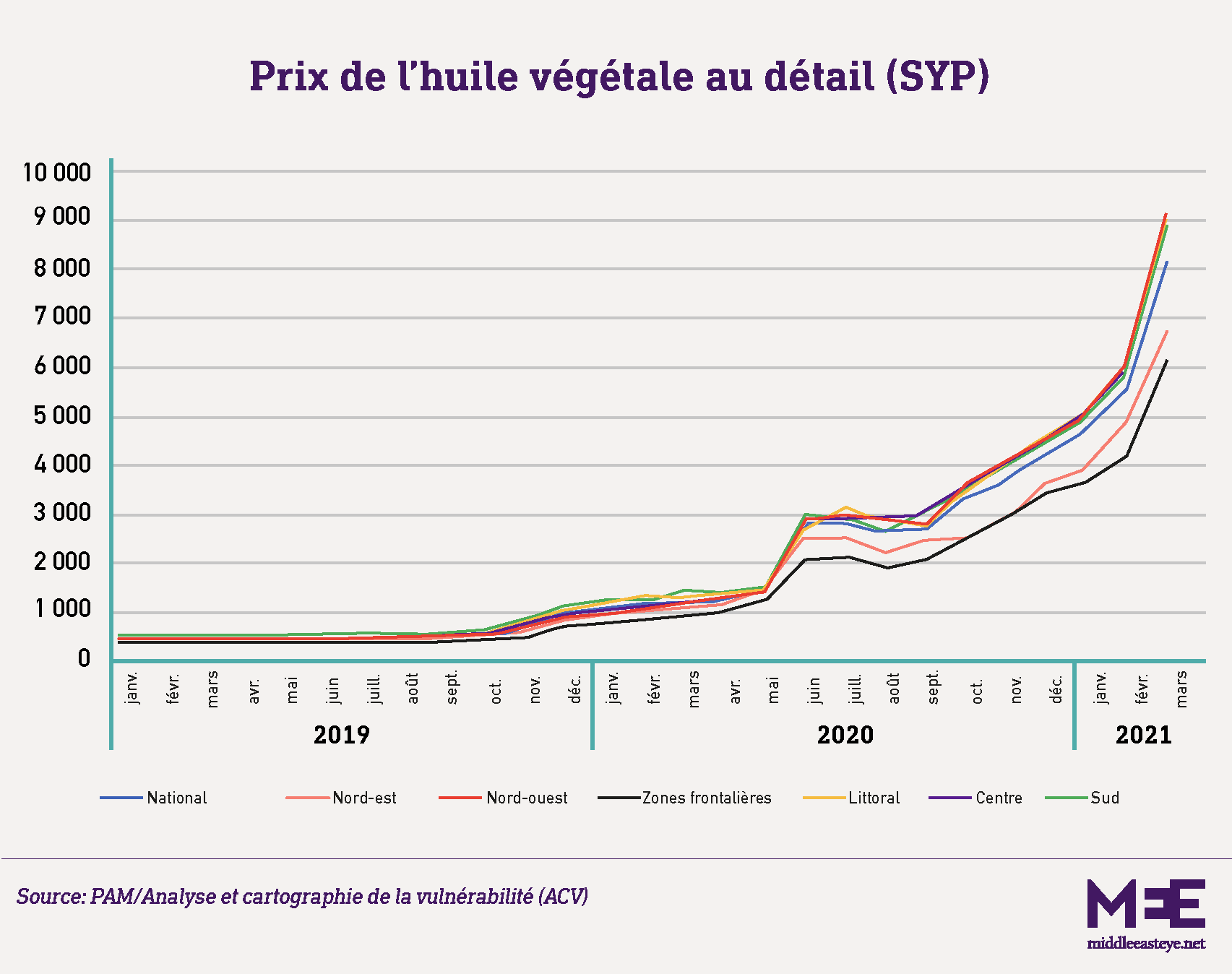

En raison de cette dépréciation, le coût des denrées alimentaires, qui était déjà à un niveau record, a augmenté de 30 % selon le Programme alimentaire mondial (PAM) de l’ONU.

Le coût de la nourriture est trop élevé pour la famille al-Atassi, qui doit donc se contenter du strict minimum pour survivre.

« Nous essayons de nous procurer uniquement des produits de base comme des œufs et du blé concassé. Les viandes de toutes sortes, l’huile de friture et tous les aliments frits sont devenus des produits de luxe. Pour cuisiner, les magasins vendent de l’huile à la tasse, soit moins d’un quart de litre », rapporte-t-elle.

Les médicaments sont également chers et difficiles à trouver. Suha explique que leur alimentation pauvre ne les aide guère à combattre les maladies, ce qui est plus inquiétant que jamais dans un contexte de pandémie de COVID-19.

« Si on tombe malade aujourd’hui, on peut espérer obtenir des médicaments dans quatre jours environ », déplore-t-elle, avant d’ajouter que sa famille a une dette envers la pharmacie locale équivalent à environ la moitié du salaire mensuel de sa mère.

Suha s’estime plus chanceuse que beaucoup d’autres puisque son emploi au sein d’une ONG lui rapporte un meilleur salaire que la plupart des emplois locaux.

Son père reçoit une pension mensuelle de moins de 50 000 livres syriennes – officiellement environ 19 dollars, mais seulement la moitié sur le marché noir. Sa mère est quant à elle fonctionnaire et perçoit un salaire légèrement inférieur.

Son frère, étudiant en médecine dentaire à Alep, ne peut pas travailler et poursuivre ses études en même temps. Ainsi, sa famille fait ce qu’elle peut pour l’épauler.

« Mon frère aurait souhaité travailler dans un marché ou autre part, mais nous avons refusé parce que cela aurait nui à ses études », indique-t-elle.

« Oublier mes maux de tête »

Suha attend le bus jusqu’à quatre heures par jour pour se rendre à son travail. En raison de la rareté des transports, la semaine de travail a été réduite à trois jours par semaine pour beaucoup, dont elle.

« Les bus privés roulent deux jours par semaine et prennent deux autres jours pour faire le plein de carburant. Mais ils vendent aussi leurs rations de carburant aux commerçants du marché noir, ce qui est plus rentable pour eux », affirme-t-elle.

« Alors je pose une pierre dans la rue pour m’y asseoir confortablement pendant des heures jusqu’à ce que le bus arrive. Les gens discutent entre eux pendant la première demi-heure, mais ensuite, tout le monde s’énerve tellement qu’on ne peut pas vraiment tenir une conversation – tout le monde dans la rue est en colère », raconte-t-elle.

« Pourquoi aurais-je envie de donner naissance à un enfant dans ce climat d’incertitude ? Les gens qui ont des enfants ici n’ont que Dieu pour leur venir en aide »

– Imad Sarim, ancien agent immobilier

Imad Sarim, un trentenaire qui vit également à Soueïda, explique à MEE qu’il monte souvent dans les camions de ramassage qui font des tournées dans la ville et qu’il paie le double du tarif des bus pour se rendre au travail. Certaines semaines, il n’y a pas de carburant du tout et les camions ne passent pas.

Imad* était autrefois agent immobilier à Soueïda, mais il effectue désormais des petits boulots dans la construction, l’agriculture ou « tout ce qui est utile », étant donné que le marché du logement est devenu intenable.

« Les loyers sont très élevés aujourd’hui et la demande a considérablement diminué. Les loyers sont passés d’environ 50 000 à 200 000 livres pour les logements meublés, soit environ quatre fois plus que l’an dernier », constate Imad.

Célibataire, Imad essaie de ne pas penser à la vie et à la famille qu’il aurait pu avoir sans la guerre et l’effondrement économique qui a suivi.

« Les préparatifs d’un mariage coûtent très cher de nos jours. Et comment pourrais-je ne serait-ce que nourrir mon futur fils ? Pourquoi aurais-je envie de donner naissance à un enfant dans ce climat d’incertitude ? Les gens qui ont des enfants ici n’ont que Dieu pour leur venir en aide. »

En dehors du travail et de la collecte de provisions pour sa famille, il essaie de rester chez lui autant que possible.

« J’essaie d’éviter de sortir pour ne pas avoir de problèmes avec les autres. Les gens sont tous en colère à cause de la pauvreté et du manque de produits de base », confie-t-il.

Il se tourne parfois vers l’alcool pour apaiser son esprit : il s’assoit souvent avec une bouteille d’arak à son retour du travail et poste des photos de cette boisson sur ses stories Instagram. Son village était autrefois connu pour cette liqueur sucrée à base d’anis qui y était produite.

« Je veux juste me reposer, oublier mes maux de tête et arrêter de penser aux coupures de courant continuelles – lorsque les journées sont très froides, la boisson me tient chaud à la place du chauffage », reconnaît-il.

« Un État en faillite qui se moque des êtres humains »

L’économie syrienne a été frappée sur plusieurs fronts. Alors que tout pays se débat après dix ans de guerre, le gouvernement syrien n’a que peu agi pour répondre aux exigences internationales en échange d’une aide financière.

Il a également fait payer des frais exorbitants – l’une des principales sources de revenus de l’administration – aux hommes en âge de combattre qui ont fui le pays ou refusé d’entrer dans l’armée.

En février, le gouvernement a annoncé son intention de saisir les propriétés et les biens des réfugiés syriens et des déplacés internes qui ne paieraient pas.

« L’État n’a pas de responsables politiques raisonnables et n’a pas encore été capable de créer un dialogue avec les pays étrangers pour résoudre les crises qu’il traverse. C’est un État en faillite qui se moque des êtres humains depuis dix ans », soutient Imad.

La crise économique au Liban voisin, qui a limité sa capacité d’exportation, a également aggravé la situation en Syrie. La Russie, l’un des principaux alliés du gouvernement syrien, ne s’est guère montrée disposée à combler les lacunes.

Dans le même temps, les sanctions américaines visant le gouvernement syrien et ses responsables ont rendu les banques réticentes à collaborer aux efforts humanitaires, celles-ci souhaitant respecter à la lettre les exigences imposées dans le cadre des sanctions malgré les dérogations humanitaires, par crainte de sanctions secondaires.

Les sanctions américaines prévues par la loi César adoptées en décembre 2019, visent à faire pression sur le gouvernement syrien pour qu’il cède aux revendications internationales en répondant de ses nombreux crimes de guerre.

Nommé d’après le photographe syrien qui a divulgué des photos de milliers de personnes tuées par les services de renseignement syriens, la loi César a mis à rude épreuve les ressources du gouvernement, qui n’a pas mis fin à ses attaques contre les zones civiles dans les enclaves sous contrôle rebelle.

Pourtant, la plupart des personnes interrogées par MEE rejettent la faute sur le gouvernement syrien, qu’ils accusent d’être responsable de leur situation précaire, plutôt que sur les sanctions américaines.

« Le régime est la principale cause de la crise. Il y avait déjà une crise avant les sanctions, il y avait déjà de longues files d’attente dans les boulangeries et les stations-service. Le régime syrien est la principale cause de tout ce qui se passe ou se passera », affirme à MEE Magdi Nassar, un jeune homme d’une vingtaine d’années qui travaille pour une ONG locale.

Rashad al-Bustani, chauffeur de taxi à Soueïda et chef de famille, est du même avis.

« La situation humanitaire est la même et la crise est la même dans toutes les provinces parce que c’est le même régime syrien. Le vrai problème, c’est le régime », soutient Rashad.

« La principale cause des sanctions est le régime, il a perdu sa légitimité, c’est un régime condamné par la communauté internationale qui a commis des crimes de guerre », poursuit-il.

« Les sanctions visent les membres du régime syrien, pas le peuple et elles ne portent pas sur les denrées alimentaires, mais le régime fait mine d’être innocent et présente les sanctions comme étant la cause. Ils vendent l’aide humanitaire au peuple. Tout le monde sait que la survie du régime prolonge la crise et l’aggrave », ajoute-t-il.

Rashad explique que sa famille, comme beaucoup d’autres qu’il connaît, survit grâce à l’aide humanitaire et aux proches qui leur transfèrent de l’argent depuis l’étranger. Heureusement, son propriétaire n’a pas augmenté le loyer malgré la hausse considérable du prix mensuel moyen pour un logement comme le sien.

« Je n’aurais pas pu acheter de maison avant, et même si j’avais pu le faire, je l’aurais déjà vendue pour permettre à ma fille de mieux vivre », confie-t-il.

« Le revenu quotidien actuel ne suffit pas pour se nourrir », poursuit Rashad. « Je ne peux pas acheter de la nourriture ou des vêtements pour ma propre fille. »

Il craint de la voir abandonner l’école, un phénomène fréquent chez les jeunes Syriens.

« Je vis donc avec la douleur constante de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Mais je conduis un taxi et il n’y a pas de carburant, alors comment travailler ? » se lamente-t-il.

Rashad s’estime toutefois heureux de n’avoir que son épouse et sa fille à sa charge. Il ne sait pas comment faire pour remédier à leur situation.

« Je ne sais pas, je ne suis qu’un civil. Je n’ai pas de solution, même pour ma fille, je ne pense pas qu’elle ait un avenir », déplore-t-il. « Pour moi, la solution est de quitter le pays. »

* Les prénoms ont été modifiés.

Traduit de l’anglais (original) par VECTranslation.

Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].